Parmi les directives du président de l’Assemblée nationale à la nouvelle équipe de la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme, élue ce lundi 5 mai, figure une mission : faire comprendre aux différentes instances chargées du respect des droits humains de retirer le Burundi de leur agenda.

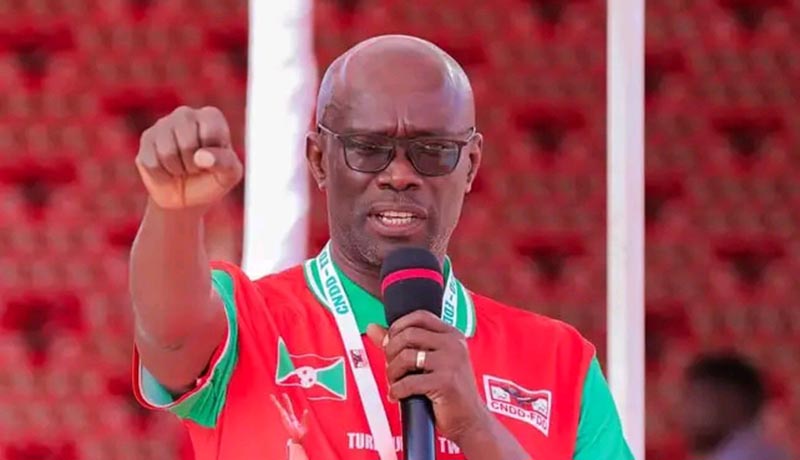

Même si toutes les instructions sont à consigner dans la nouvelle loi régissant la CNIDH, la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme, le président de l’Assemblée nationale, Gélase-Daniel Ndabirabe, a tenu à prodiguer quelques conseils à la nouvelle équipe constituée à l’issue d’élections marathon.

« C’est une mission cruciale pour vous, il va falloir tout faire pour que ces rapporteurs spéciaux sur la situation des droits de l’Homme au Burundi soient remis à leur place, qu’ils nous foutent la paix », a-t-il martelé, fustigeant une certaine ingérence dans les affaires intérieures d’un État.

Selon lui, il faut laisser les Burundais s’occuper de leurs affaires. « Nous n’allons pas fouiner chez eux pour voir comment ils font respecter les droits humains. Nous savons que c’est catastrophique, même au niveau mondial, la situation dépasse l’entendement. Alors il ne faudrait pas que les gens continuent à nous pointer du doigt ».

Chez nous, a avoué le président de l’Assemblée nationale, la situation des droits de l’Homme se porte bien, en tout cas mieux que chez nos voisins, mais malgré cela, c’est toujours le Burundi qui est sur le banc des accusés, sous surveillance.

Pour le moment, a-t-il insisté, la principale mission de la CNIDH est de revaloriser l’image de notre pays, redorer son blason terni. « Et il faut montrer à la face du monde que notre pays n’est pas à fouler aux pieds ».

Nous les Burundais, a confié le président de l’Assemblée nationale, nous sommes paisibles, il ne faut pas que l’on vienne nous embrouiller. « Et c’est là une autre mission pour la nouvelle équipe de la CNIDH, il faut faire comprendre cela à la Communauté internationale ».

Selon Gélase-Daniel Ndabirabe, les Burundais sont un peuple paisible mais qui ne peut, en aucun cas, se laisser marcher sur les pieds. « Qu’on ne vienne pas nous perturber, nous voulons la paix dans le monde, dans notre région et chez nos voisins. Mais de grâce, nous ne voulons pas d’embrouilles, nous sommes paisibles, mais que les paroles et autres rapports désobligeants cessent », a-t-il appelé.

Repartir sur de nouvelles bases : ne pas trahir

Conscient et convaincu que l’ancienne équipe de la CNIDH n’était pas unie autour d’un même idéal, le président de l’Assemblée nationale a fait savoir que de nouvelles règles de conduite pour l’équipe élue sont en préparation.

Là, a-t-il souligné, nous n’avons pas beaucoup à dire tant qu’il n’y a pas encore une nouvelle loi régissant cette commission. « Le projet d’amendement a été envoyé au ministère, le nouveau texte sera soumis au Conseil des ministres pour analyse. Ce nouveau projet de loi portant révision de la loi régissant la CNIDH sera confié à l’Assemblée nationale pour adoption et sa promulgation suivra, et c’est ce nouveau texte qui sera votre outil de travail ».

Une autre directive : « Il va falloir vous organiser pour vous munir d’un nouveau règlement d’ordre intérieur. Mais comme il devra s’aligner sur la nouvelle loi, il faudrait le soumettre à l’Assemblée nationale pour voir sa conformité avec le nouveau texte régissant la CNIDH ».

Tout en continuant à insuffler d’autres injonctions sous forme de conseils à cette nouvelle équipe constituée, le président de l’Assemblée nationale a donné une autre mission à cette CNIDH : « Dans votre nouveau cahier des charges, il vous faudra suivre de près le respect des droits de ces Burundais que nous envoyons travailler dans les pays du Golfe ».

Et justement parmi cette nouvelle équipe, un diplomate arabophone, Issa Ntambuka, qui a pendant longtemps bourlingué dans les pays du Golfe, et qui aurait, selon les dires du président de l’Assemblée nationale, aidé dans la confection des textes régulant le travail des Burundais, surtout de jeunes Burundaises parties travailler dans ces pays comme domestiques.

Ce diplomate ne l’a pas mentionné dans sa brève présentation et c’est l’Honorable Gélase-Daniel Ndabirabe qui a rappelé, à sa place, ces faits importants de son CV et qui ont peut-être pesé et convaincu les députés à l’élire.

Il a tenu à féliciter les 7 nouveaux commissaires mais avec une mise en garde : « Vous êtes aptes et qualifiés pour le travail qui vous est confié mais, s’il vous plaît, nous plaçons beaucoup de confiance en vous, ne nous trahissez pas ».

Au commencement était…

« La haine, le favoritisme, l’égoïsme, s’octroyer des missions de 25 ou 30 jours… », telles sont les reproches faits à l’ancienne équipe de la CNIDH et surtout à son chef, d’après le président de l’Assemblée nationale, Gélase-Daniel Ndabirabe.

Selon lui, suite à leurs mésententes, ces commissaires ont demandé d’être démis de leurs fonctions. Selon Gélase-Daniel Ndabirabe, après cette demande, une commission ad hoc a été mise en place pour chercher des remplaçants.

Le président de l’Assemblée nationale n’a jamais porté dans son cœur l’ancien président de la CNIDH qui a pris le chemin de l’exil après des accusations de malversations avérées et des critiques fusant de partout, même au sein de cette commission.

« Il accaparait tout le budget comme si c’était à lui seul, avec des missions de plus de 25 jours, c’est impensable. L’égoïsme engendre l’exclusion qui culmine dans des tueries. » L’honorable Gélase-Daniel Ndabirabe l’a présenté comme l’incarnation même du mal de la CNIDH.

« Les enquêtes menées sur sa gestion calamiteuse et les rapports qu’il présentait ne concordaient pas. Craignant un audit et des poursuites, sentant l’étau se resserrer contre lui, il a pris la décision de fuir le pays avec son épouse et ses enfants. Il s’était bien préparé ».

Dans l’hémicycle de Kigobe, il n’y a pas eu trop de questions sur la légalité de la décision de l’Assemblée nationale de remplacer toute l’équipe de la CNIDH ; le tenant du perchoir a bien expliqué que ce sont les anciens commissaires qui ont demandé d’être démis de leurs fonctions suite au climat malsain régnant dans cette équipe.

Mais, approchés, certains commissaires se voyaient déjà à la tête de cet organe suite au départ de son président en exil. Aux yeux du président de l’Assemblée nationale, les remplacer relevait de la légitimité.

Quid des sept nouveaux commissaires de la CNIDH

Mgr Martin-Blaise Nyaboho : leader religieux trop proche du pouvoir

Originaire de la commune Ryansoro en province de Gitega, Mgr Martin-Blaise détient un baccalauréat en théologie systématique et a étudié dans des institutions renommées telles que le Kenya Highlands Bible College et l’Asbury University College aux États-Unis.

Il a également suivi des formations en leadership à l’Institut Haggai à Singapour et au Centre de formation au développement de Panzi en RDC.

Évêque du diocèse anglican de Makamba pendant 28 ans, il a été élu archevêque de l’Église anglicane du Burundi pendant cinq ans. Il a également été vice-président de la conférence des Églises de toute l’Afrique durant cinq ans. Actuellement, il est parmi les 8 membres composant l’organe de personnalités éminentes pour la paix en Afrique.

Il a joué un rôle actif dans les processus électoraux au Burundi, servant comme vice-président de la Commission électorale indépendante provinciale à Makamba en 2010, puis comme président en 2015.

« Cette expérience lui confère une connaissance précieuse des mécanismes de gouvernance et de la gestion des processus démocratiques », indiquent ses proches.

Passer d’un rôle ecclésiastique à la tête d’une institution nationale laïque peut présenter des défis en termes de perception et de gestion. « Il devra s’assurer que ses actions à la CNIDH sont perçues comme impartiales et centrées sur les droits humains, au-delà des affiliations religieuses », insistent certains observateurs.

Pour d’autres, Mgr Martin Blaise Nyaboho est partisan de la ligne du CNDD-FDD. Il digère peu les critiques envers le pouvoir, une position qu’il a réaffirmée lors de sa présentation à l’hémicycle de Kigobe : « Dans une réunion tenue à Addis Abeba, je me suis opposé à Adama Dieng qui était conseiller spécial des Nations-Unies pour la prévention du génocide. Je lui ai dit : « Assez ! Tu reçois des rapports étant à New York. Il faut aller à Bujumbura pour visiter tout le Burundi afin de constater toi-même le calme qui y règne » ».

Selon un journaliste qui a connu Mgr Nyaboho à Makamba, malgré son expérience, il devra relever pas mal de défis pour restaurer la crédibilité de la CNIDH : « Son succès dépendra de sa capacité à renforcer l’indépendance de cet organe, à naviguer dans un paysage politique complexe et à promouvoir le respect des droits humains ».

Gérard Rugemintwaza, le juriste

Natif de la province de Kirundo, Gérard Rugemintwaza était jusque-là cadre à la Banque Burundaise pour le Commerce et l’Investissement (BBCI).

Il a débuté sa carrière professionnelle dans la magistrature burundaise. Il connaît les rouages du ministère de la Justice pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilité dont celui de procureur de la République, porte-parole de la Cour suprême, conseiller audit ministère à plusieurs reprises.

Il a été membre de la Commission nationale chargée de la rédaction du rapport périodique et membre de la Commission nationale chargée de la protection des réfugiés et des apatrides.

Lors de la plénière à l’hémicycle de Kigobe, il a promis de s’atteler à la protection du droit à la vie et à l’intégrité physique, de lutter contre la torture et les violences basées sur le genre.

Selon B.G, son ancien collègue dans la magistrature debout, Gérard Rugemintwaza a un franc-parler. Pour lui, son expérience acquise dans la magistrature debout et assise présente un atout pour la CNIDH. Cependant, nuance-t-il, les pesanteurs politiques risquent de compromettre son esprit d’indépendance.

Gloriose Nimenya : son passage à l’Assemblée nationale, un atout

Native de la province de Rumonge, cette militante du parti UPRONA a débuté sa carrière professionnelle dans l’enseignement. Avant son élection comme commissaire à la CNIDH, elle travaillait au ministère de l’Éducation.

Elle a connu une ascension fulgurante en politique. Elle a successivement occupé les postes de gouverneure de la province de Bururi, députée à l’Assemblée nationale et à l’EALA.

À l’Assemblée nationale, elle a été présidente de la Commission permanente chargée des questions de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, de la Culture et de la Communication.

En tant qu’ancienne députée, elle promet de vulgariser les Traités internationaux et Conventions relatifs à la protection des droits de l’homme déjà ratifiés par le Burundi.

Ceux qui l’ont côtoyée à l’Assemblée nationale et à l’enseignement parlent d’elle comme d’une femme réservée, voire indécise. Cependant, disent-ils, la CNIDH peut compter sur son expérience professionnelle et politique et elle pourra apporter un plus dans la formation sur le respect des droits de l’homme.

Issa Ntambuka : le musulman diplomate

Cet ancien « Commandeur des croyants », pour avoir passé 8 ans à la tête et au service de la Communauté islamique du Burundi, est un fin diplomate : la résolution des problèmes et autres tiraillements et conflits entre les musulmans le préparaient en quelque sorte pour sa carrière de diplomate.

Cet ancien « Commandeur des croyants », pour avoir passé 8 ans à la tête et au service de la Communauté islamique du Burundi, est un fin diplomate : la résolution des problèmes et autres tiraillements et conflits entre les musulmans le préparaient en quelque sorte pour sa carrière de diplomate.

Ce natif de Cibitoke, qui a d’ailleurs gardé l’accent de cette région frontalière avec le Rwanda, a présidé aux destinées de sa communauté, au moment où certains musulmans aspiraient à des postes politiques, l’éveil était palpable. Le message de ses ouailles était clair : « Nous avons été pendant longtemps oubliés, ignorés, il est temps de compter avec nous ». Il lui fallait alors tempérer, calmer les esprits.

Après la Comibu, il entame une carrière presque politique, devenant « sénateur désigné », pas élu : la mission était de combler le vide institutionnel laissé en élargissant l’Assemblée nationale et le Sénat à d’autres acteurs sociopolitiques du pays dans la « perspective de préparer le vrai Sénat », a expliqué Issa Ntambuka.

Il sera remarqué par la classe politique et il sera nommé consul à Kigoma avant de devenir ambassadeur à Dar es Salaam. Poursuivant sa carrière diplomatique, Issa Ntambuka sera envoyé comme ambassadeur dans les pays du Golfe et le voilà maintenant appelé à promouvoir et à protéger les droits humains en dénonçant les abus.

Béatrice Nkurunziza, les droits des femmes d’abord

Née en 1980 dans la province de Cankuzo, Béatrice Nkurunziza est détentrice d’un diplôme universitaire en sciences chimiques. Elle a fait une spécialisation et elle a décroché un certificat supérieur en management pour le développement. Avec 17 ans dans les services de l’État, elle a été nommée directrice du laboratoire de l’Office burundais des mines et carrières (OBM) depuis 2016.

En ce qui concerne les droits de l’Homme, elle a travaillé avec diverses organisations publiques et privées, côtoyant des personnes de différentes catégories, notamment les jeunes, les adultes, les handicapés et les femmes en particulier.

Elle a travaillé dans Solidarité mutuelle Kazoza, une association d’épargne et de crédits qui compte aujourd’hui 500 femmes et filles, agréée par la Banque centrale. Cette association lutte pour l’indépendance des femmes en matière économique.

Elle a travaillé dans l’association Jeunesse éducation qui lutte pour les droits des enfants dans l’objectif de raviver le goût du savoir dans les écoles.

Pour la CNIDH, elle a promis d’aider à promouvoir les lois relatives aux droits de l’Homme, en partant du fait qu’il y a des gens qui ne savent pas leurs droits et ne connaissent pas où commencent et où se terminent leurs droits, ce qui conduit à l’injustice.

Elle a également promis d’exhorter les autorités compétentes à prendre des mesures pour punir ceux qui commettent des crimes. Elle a promis de s’atteler à la défense des droits des femmes et des enfants, car « lorsque les droits des femmes sont respectés et non violés, cela contribue à atteindre un développement durable ».

Dyna Ndayumvire, de cheffe de cellule à commissaire de la CNIDH

Cette native de la province de Gitega est détentrice d’un diplôme universitaire dans l’enseignement. Lors de sa présentation à l’hémicycle de Kigobe, elle a affirmé avoir été cheffe de cellule dans son quartier.

En ce qui concerne les droits de l’Homme, elle a parlé de réconciliation des personnes en conflits dans son entourage. « J’ai fait de la médiation entre ceux qui sont en conflit pour faire régner la concorde sociale. » Elle a déclaré qu’elle était d’ailleurs chargée des problèmes sociaux dans son église.

Pour la CNIDH, elle a promis d’aider à promouvoir les lois relatives aux droits de l’Homme. Elle a fait savoir qu’elle va surtout lutter pour les droits des enfants et des femmes maltraitées et des hommes maltraités. Elle a promis qu’elle compte expliquer à différents groupes comment leurs droits doivent être respectés, en particulier aux enfants en situation de rue.

Dr Jean-Bosco Manirambona : « Il faut une relecture des principes fondamentaux des droits humains »

Quand cet anthropologue et professeur d’université fait sa présentation devant les députés, c’est un cours magistral, aux accents de leçon qu’il donne sur les droits de l’Homme : « Honorable, j’ai étudié les us et coutumes de ce pays. Le vocable droit vient du latin directum et signifie ce qui est juste, ce qui convient. Et ce qui est juste et convenable pour telle société ne l’est pas nécessairement pour telle autre, cela dépend de sa vision. Et chaque nation, selon ses problèmes et sa conception du monde et selon ses directives et objectifs, trace ses lignes directrices », a-t-il expliqué.

« La première déclaration des droits de l’Homme émane de l’Américain, George Mason, c’était en 1776 en Virginie et le concept a été repris au siècle des Lumières en France. Ils ont édicté ces droits selon leurs visions, selon les solutions à leurs problèmes et nous, comme Burundais, nos ancêtres ont fait pareil pour consolider leur nation avec ses coutumes, puis vint la colonisation qui a tout chambardé et tout rabaissé. Mon apport sera de faire connaître nos valeurs, nos us et coutumes, l’âme du Burundi à ces tenants des droits de l’Homme et de dialoguer avec eux », a prôné ce natif de la commune de Gitanga, province Rutana.

Reconnu pour sa proximité avec certains cercles du parti au pouvoir et son franc-parler, Dr Jean-Bosco Manirambona a été coordinateur de la recherche entre 2015 et 2018 avant de devenir chef du département de socio-anthropologie.

Ses recherches portent sur l’histoire, la culture et les dynamiques des identités sociales, notamment les perceptions historiques des groupes ethniques dans la région des Grands Lacs africains. Il a obtenu son doctorat à l’Université Libre de Bruxelles où il a étudié les fondements culturels et politiques de la monarchie sacrée du Burundi.

Interview

Aimé-Parfait Niyonkuru : « Nous les jugerons à leurs actes »

Ce respect a-t-il été observé dans la récente éviction ?

Rien n’est moins sûr. Entre argument de démission et démenti des intéressés, il est évident que le processus a été inhabituel et émaillé de malentendus.

Un renouvellement « prématuré », démission ou révocation ?

Selon le président de l’Assemblée nationale, les Commissaires en sont arrivés à « demander, eux-mêmes, d’être démis ». Cela n’est pas l’avis d’un Commissaire qui a été contacté.

Il est important de lire et d’interpréter les dispositions pertinentes de la loi N°1/4 du 5 janvier 2011 portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme.

Son article 16 énumère, de manière limitative, les causes de fin prématurée du mandat d’un Commissaire : vice de conformité aux conditions d’éligibilité découvert après nomination par décret, indisponibilité dûment constatée par le Bureau de la Commission, absence prolongée ou répétée au regard des conditions prévues par le règlement d’ordre intérieur de la Commission, démission, décès, incapacité physique ou mentale constatée par une Commission médicale, révocation sur proposition des 2/3 des membres de la Commission pour manquements graves, défaillance constatée par les 2/3 des membres de la Commission après audition de l’intéressé.

Le président de l’Assemblée nationale a été clair, catégorique. Pour lui, il s’agit de la démission. Sauf que cette allégation est balayée par les Commissaires intéressés. Quelle forme a pris la démission ? Écrite ou verbale ? Lettre individuelle ou collective ? Explicite ou implicite ?

Concernant la forme de la démission, ni la loi de 2011 portant création de la CNIDH, ni le Règlement d’ordre intérieur ne comportent de précision.

À défaut, j’ai tenté une approche comparative sommaire. J’ai constaté, par exemple, que « La démission du fonctionnaire ne peut résulter que d’une demande écrite de celui-ci (Article 117 du Statut général des fonctionnaires) ».

Il existe une présomption légale de démission en cas d’abandon de poste. L’abandon de poste peut être considéré comme une démission implicite. Dans le cas de l’équipe sortante, il n’est pas allégué un quelconque abandon de poste.

Même en considérant l’exil de l’ancien président de la CNIDH comme une démission implicite, il resterait que le destin des autres Commissaires ne serait pas lié à son statut de démissionnaire en ce qui concerne la fin du mandat.

La suite ?

Les Commissaires évincés exerceront-ils un recours judiciaire ? Ce n’est pas à moi de les y inviter. Je m’interroge, tout simplement. Peut-être qu’ils considèrent, comme l’a prétendu le président de l’Assemblée Nationale, qu’ils ont remis le tablier, démissionné. Peut-être qu’ils jugeront de laisser tomber l’affaire. Ou qu’ils saisiront la Justice. Dans l’un comme dans l’autre cas, la décision leur incombe.

Et les nouveaux ? Oseront-ils mordre la main qui les a nourris ou bénis ?

Défis et espoirs. Voici deux mots que je retiens par rapport à la nouvelle équipe. Le bénéfice de la bonne foi, la confiance, ce dont je crédite et que j’investis dans la nouvelle équipe de Commissaires. Point de naïveté, cependant.

Je sais, nous savons, que les Commissaires ont été élus par un organe éminemment politique, dominé par un parti politique, le CNDD-FDD dont la « discipline partisane » du vote est bien connue.

Je pars du postulat que parmi les militants du CNDD-FDD ou ses sympathisants, comme d’ailleurs dans d’autres formations politiques, il y a des personnalités qui incarnent les qualités exigées des Commissaires : probité, intégrité, sens élevé de responsabilité, attachement à la cause des droits de l’Homme, dynamisme et surtout « esprit d’indépendance et d’impartialité dans la prise des décisions » (article 8 de la loi régissant la CNIDH).

L’équipe actuelle est-elle composée de personnalités effectivement dotées de ces qualités ? Je pars de la présomption, réfragable, que les députés ont choisi les femmes et les hommes à la hauteur des missions qui les attendent.

« Présomption » et « réfragable » sont des termes que je choisis ici à dessein. Je reprends, à mon compte, les mots du prince Louis Rwagasore, pour dire que je les jugerai, nous les jugerons, à leurs actes. Et surtout à leur courage de pouvoir mordre la main qui les a nourris ou bénis.

Dans un pays où des allégations de violations de droits de l’homme sont parfois imputées à des organes de l’État, l’équipe démontrera-t-elle assez d’indépendance et d’impartialité dans la documentation des plaintes et dans l’établissement des responsabilités ? À l’œuvre, on reconnaîtra l’artisan, ou l’imposteur.