Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, vient de lancer officiellement, le 7 octobre 2025, l’exportation des minerais du Burundi. Le but est de renforcer la transparence dans le secteur minier et de stimuler l’entrée des devises étrangères. Quelques centaines de tonnes de quartz vert et d’améthyste ont quitté Bujumbura à destination de la Chine. Pour la transparence et l’afflux des devises, estiment les observateurs avisés, il reste encore du chemin à faire.

Sacs de minerais alignés. Des camions sur le départ. Sourires aux lèvres, plusieurs dignitaires se congratulent. Un grand moment. Un camion sort du parking. Il s’arrête devant le chef de l’État. Tel un arbitre, drapeau du pays à la main, le président Évariste Ndayishimiye donne le coup d’envoi de ces camions qui transportent la manne censée sauver l’économie burundaise vers le pays de l’Empire du Milieu. Une salve d’applaudissements déchire le ciel. Les véhicules prennent la route sous l’œil émerveillé des hauts cadres de l’Office burundais des recettes (OBR), de la Banque de la République du Burundi (BRB), de l’Office burundais des mines (OBM), ainsi que des responsables du Programme d’autonomisation économique et d’emploi des jeunes (PAEEJ). Une scène bien orchestrée.

Au total, ce sont dix gros conteneurs comprenant six conteneurs de 156 tonnes d’améthyste et quatre conteneurs de 104 tonnes de quartz vert. Selon le président Ndayishimiye, le coltan et la cassitérite récoltés seront exportés ultérieurement. Et de préciser que ces minerais ont été extraits par des jeunes appuyés financièrement par le PAEEJ, dans le cadre d’un programme de 100 jours lancé à la fin du mois de juillet 2025.

La transparence à l’honneur

Devant un parterre de journalistes, le président Évariste Ndayishimiye n’a pas tari d’éloges sur l’exploit qui vient d’être réalisé.

« Nous avons un champ prêt à être récolté et qui appartient à tous les Burundais : ce sont les minerais. Nous avons constaté que dans toutes les provinces, il y a des gisements miniers. Nous commençons avec l’exploitation artisanale des mines. C’est vrai, au début, nous ne gagnerons pas beaucoup, car nous vendrons à bas prix. Mais après ces premières ventes, nous achèterons des machines pour exploiter et traiter nous-mêmes les minerais, afin de vendre le produit fini. »

Pour le président Ndayishimiye, il faut une transparence totale dans la chaîne d’exportation des minerais afin de booster les recettes en devises. Gare à ceux qui mentent en exploitant des minerais sans jamais verser d’argent dans les caisses de l’État.

« Nous avons découvert plusieurs sites où ils extrayaient illégalement. Ces personnes détournaient les richesses du pays, vendant les minerais sans faire entrer les recettes dans le Trésor public. Désormais, plus personne ne vendra les minerais sans passer par les voies légales et reconnues. Je vous l’ai dit, c’est le chemin pour concrétiser la vision 2040-2060. »

Le PAEEJ, meilleur élève ?

Dans cette saga, le Programme d’autonomisation économique et d’emploi des jeunes (PAEEJ) est à l’honneur. Le 4 octobre dernier, le chef de l’État avait effectué une visite des stocks de minerais dans la ville de Bujumbura. Il s’agissait du coltan, de la cassitérite, de l’agate, du quartz vert et de l’améthyste.

D’après le PAEEJ, ces minerais proviennent de différents sites en cours d’exploitation par des sociétés de jeunes financées par le programme. Selon ce dernier, ces sociétés sont réparties sur huit sites à travers toutes les provinces du pays. Le PAEEJ fait savoir que ces sociétés de jeunes sont encadrées par la société FANALEK. Pour rappel, Jean-Baptiste Ntakirutimana, le directeur général de la société FANALEK, a été reçu en audience au palais présidentiel de Kiriri le 10 mars 2025.

Dans la foulée de cette visite, le chef de l’État a encouragé le recrutement massif des jeunes dans tout le pays pour booster la production de ces minerais. Il avait alors annoncé la création d’usines de transformation. « Très bientôt, l’exportation de ce trésor va révolutionner l’économie burundaise », s’est targué le PAEEJ.

Quid des recettes minières ?

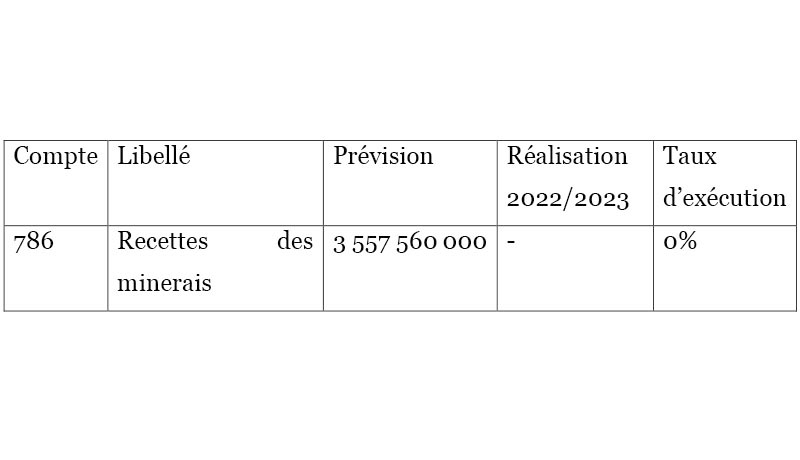

Un économiste qui a requis l’anonymat s’étonne que les services de la présidence de la République parlent du « lancement officiel de l’exportation des minerais du Burundi », alors que les minerais sont exportés chaque jour. Pour lui, les décideurs se réveillent trop tard. Et de rappeler la déclaration du ministre burundais des Finances lors de la séance plénière du 25 septembre 2024 à l’Assemblée nationale :

« Il a déclaré que le montant des recettes attendues au cours de l’année budgétaire 2023-2024, en provenance du secteur minier, s’élevait à 26 008 148 741 BIF, mais que seuls 6 273 590 939 BIF sont arrivés dans le Trésor public, soit un taux de 24 % des prévisions. »

Un autre économiste estime que la transparence devant les médias ne suffit pas. « C’est un spectacle pour la population, sous le grand sourire de prédateurs bien connus. De plus, 260 tonnes d’améthyste et de quartz vert, cela vaut quoi sur les marchés internationaux ? L’histoire du PAEEJ, c’est pour endormir les gens. »

Lors de l’exercice budgétaire 2023-2024, les 40 milliards de BIF attendus du secteur minier n’ont pas été versés au Trésor public, pointant un écart important entre les recettes prévues et celles effectivement réalisées. Les raisons évoquées incluent une gestion opaque et des contrats miniers peu rentables, ce qui a conduit à la suspension temporaire des activités des sociétés minières en 2021 pour la renégociation des contrats.

Pour l’exercice 2025-2026, le gouvernement prévoit une augmentation importante des recettes minières, espérant collecter plus de 130 milliards de BIF grâce à la mise en place d’un système de suivi numérique des productions minières afin d’améliorer la transparence et la collecte fiscale.

Réactions

Gabriel Rufyiri : « Les minerais sont exploités par des gangsters qui ne sont pas des moindres. »

« La question qu’il faut poser, c’est d’abord de savoir quelles procédures ont été utilisées par ces personnes qui exploitent les minerais pour l’exploration, l’exploitation et ensuite l’exportation. »

Selon Gabriel Rufyiri, avant de parler de transparence, il faut d’abord un « arsenal juridique et des outils » clairs, aussi bien en matière de textes que d’institutions capables de garantir une gestion rigoureuse du secteur minier.

Le président de l’Olucome se montre sceptique face à l’idée que le PAEEJ puisse être la clé de la transparence. « Me dire que le PAEEJ va aider pour que la transparence soit là, ce n’est qu’une partie émergée de l’iceberg. » A ses yeux, croire que la bonne gouvernance naîtra uniquement des jeunes impliqués dans l’exploitation minière relève de l’utopie. « Dire que la transparence et la gouvernance vont commencer par cette partie de l’iceberg, ce n’est pas possible pour moi. »

Pour Rufyiri, le problème est beaucoup plus profond.

« Comme vous le savez, les minerais sont exploités par des gangsters qui ne sont pas des moindres », dénonce-t-il, appelant à une transparence « globale » et à un contrôle rigoureux dès la base.

Il rappelle qu’en février 2025, une retraite avait été organisée au palais de Kiriri pour mettre en place une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Celle-ci devait déboucher sur des institutions solides dans un délai de trois mois, mais « le secteur minier, qui devait en être un pilier, reste encore dans l’ombre ».

M. Rufyiri évoque également l’engagement du Burundi à adhérer à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), un processus qui, selon lui, suscite déjà des résistances.

« Il y a plus d’une année, le Burundi s’est engagé à adhérer à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Mais lors d’une réunion coorganisée par l’Olucome et le ministère en charge des Mines, je dois vous dire que les exploitants de minerais ne veulent pas entendre parler de cette adhésion du Burundi à l’ITIE. »

Pour lui, la volonté du chef de l’État est importante. « Mais il doit y avoir des mécanismes et des hommes et des femmes qu’il faut pour que le pays puisse réellement jouir de ses minerais. La transparence, ce n’est pas seulement appeler les médias pour montrer qu’on exporte. »

Pour l’Olucome, la transparence ne se limite pas à des déclarations publiques ou à des cérémonies d’exportation. Elle doit se refléter dans le budget national. « On doit avoir un montant clair dans la loi de finances concernant les types de minerais exploités. Mais lorsqu’on consulte les comptes budgétaires, on trouve zéro. »

Il cite en exemple d’autres pays de la région, comme la Tanzanie ou l’Ouganda, où des sites web officiels publient les marchés miniers, les exportations et les revenus générés. « Où peut-on trouver ces données au Burundi ? »

Gabriel Rufyiri promet : « Lorsqu’il y aura la révision budgétaire, nous allons vérifier s’il y a des améliorations au niveau de la rubrique “minerais”. C’est à partir de là qu’on vérifiera s’il y a des retombées de ce message du chef de l’État. Si ce n’est pas le cas, ce sera un message qui a des visées politiques. »

Faustin Ndikumana : « Ce n’est pas cette quantité qu’on vient d’exporter qui va créer des miracles. »

« D’abord, c’est une exploitation artisanale qui, dans plusieurs cas, ne se conforme pas à la loi ni aux normes environnementales. Dans le secteur minier, il y a des défis d’expertise. Les jeunes ne peuvent pas s’aventurer, sous prétexte qu’ils sont du PAEEJ, dans un métier comme l’exploitation des minerais sans aucune expérience. Il y a le Code minier qu’il faut observer et les conditions d’exportation qui doivent être transparentes », relève le directeur national de Parcem.D’après lui, l’exploitation artisanale donne toujours de petites quantités, loin de ce que produit une exploitation professionnelle.

« D’abord, c’est une exploitation artisanale qui, dans plusieurs cas, ne se conforme pas à la loi ni aux normes environnementales. Dans le secteur minier, il y a des défis d’expertise. Les jeunes ne peuvent pas s’aventurer, sous prétexte qu’ils sont du PAEEJ, dans un métier comme l’exploitation des minerais sans aucune expérience. Il y a le Code minier qu’il faut observer et les conditions d’exportation qui doivent être transparentes », relève le directeur national de Parcem.D’après lui, l’exploitation artisanale donne toujours de petites quantités, loin de ce que produit une exploitation professionnelle.

« 260 tonnes, c’est une goutte. Je ne crois pas qu’il faille attendre des résultats extraordinaires. C’est une petite quantité qui doit d’ailleurs être soumise à un traitement à l’extérieur, suite à cette exploitation artisanale qui n’observe pas les standards internationaux. Le secteur minier garde des défis qu’il faut absolument relever. »

Pour le directeur national de Parcem, il faut d’abord actualiser la carte minière. « Le Burundi a un problème lié à l’actualisation de la carte minière. Il faut des études pour localiser les minerais, savoir quantifier et évaluer les ressources dont regorge le sous-sol du Burundi, et les localiser. Il ne faut pas jeter la faute aux colonisateurs de nous avoir caché des gisements. Cela fait soixante ans d’indépendance, et c’est notre sous-sol. Il faut actualiser la carte minière. »

Deuxièmement, poursuit-il, il faut des études objectives de prospection, afin de pouvoir évaluer la rentabilité d’une mine au regard des prix sur les marchés internationaux, des études d’impact socio-économique et des études d’impact environnemental.

Il y a aussi un problème lié à l’harmonisation institutionnelle.

« Nous avons le ministère, les institutions de régulation, les sphères politiques au plus haut sommet, le parti au pouvoir qui s’ingère et garde le dernier mot dans plusieurs cas, violant ainsi la loi, notamment au niveau des marchés publics et du Code minier. Il y a actuellement un problème de recettes minières. Une partie des devises qui entrent se volatilisent, le reste est mal géré. »

D’après Faustin Ndikumana, l’adhésion à l’ITIE est fondamentale pour évaluer un pays qui décide de s’engager dans la transparence dans la gestion du secteur minier. « La concurrence qui doit être observée partout est inexistante, les contrats ne sont pas transparents, le choix des acheteurs étrangers n’est pas transparent, la lutte contre la corruption est toujours problématique, … »

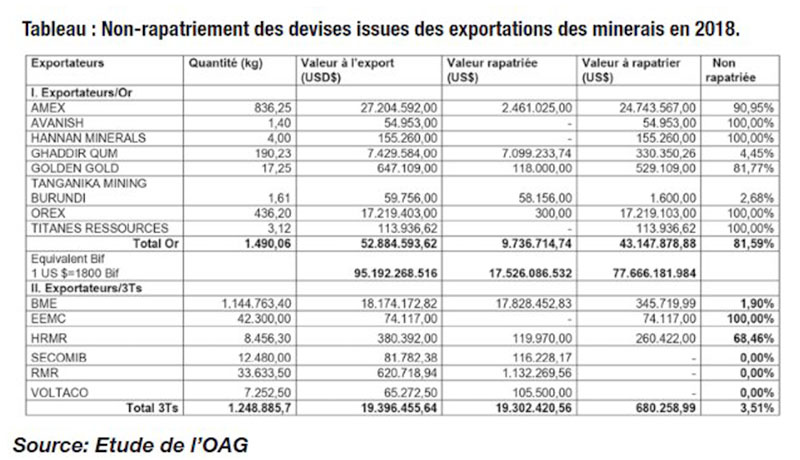

Selon lui, un gouvernement qui ne parvient pas à faire rentrer les devises issues de l’exportation des minerais prouve que le pays est corrompu jusqu’à la moelle des os.

Pour le directeur de Parcem, l’implication du président de la République n’est pas une chose extraordinaire.

« Il y a des secteurs comme le carburant où le chef de l’État a dit qu’il allait s’en occuper lui-même, mais les résultats ne sont pas spectaculaires, car il utilise la même administration. »

Selon cet analyste économique, le chef de l’État ne peut pas être partout. « S’il n’a pas confiance en ses cadres subalternes, c’est toujours problématique. Le président supervise, mais il ne peut pas dire qu’il va être au premier plan dans l’exécution des politiques de l’administration. Il y a beaucoup de défis à relever. Sinon, ce n’est pas cette quantité qu’on vient d’exporter qui va créer des miracles. Il faut un engagement fort vers la transparence, la lutte contre la corruption et surtout l’adhésion à l’ITIE, comme on l’a toujours réclamé. »

Opportunités minières en Angola

Nous vendons des mines d’or et d’autres zones minières en Angola.

Nous recherchons également des partenaires et des collaborateurs intéressés par l’exploration de terres riches en minéraux tels que le mercure rouge, le cuivre, l’argent, l’or et les diamants.

Si vous souhaitez investir ou collaborer dans le secteur minier, veuillez nous contacter pour plus d’informations.

Maintenant on touche le fond. Toutes les promesses desiderata, sont purement des vues de l’esprit.

Mensonges, affabulation, tricheries, corruption. les maîtres mots de la gestion burundaise.

Mais qui y tient encore, qui y croit.

Le château de cartes va s’écrouler…..

Un pays aussi exigu que le Burundi ne peut connaitre d’essor economique et developpement durable sur base d’expoitation des mines a grande echelle. A moins d’en importer du/des pays voisins. On n’a pas la taille du Zimbabwe, de l’Afrique du Sud et autres geants miniers. En l’espace de quelques annees, le paysage burundais va connaitre des destructions environnementales a grande echelle. Donc une catastrohe ecologique alarmante s’annonce. Ca rappelle la monoculture du maiis aujourd’hui entreprise sur toutes les collines du Burundi a coups d’engrais chimiques et semences genetiquement mofifiees. Encore une fois de mauvais choix strategiques. Populisme quand tu nous tiens.

@Bakundukize Arsene.

1. Vous ecrivez:« En l’espace de quelques annees, le paysage burundais va connaitre des destructions environnementales a grande echelle… »

2. Mon commentaire.

Esperons que le Burundi tirera des lecons de ce qui s’est passe au Nauru (exploitation de phosphate) et a l’Indonesie (exploitation de nickel).

a. Aujoud’hui la petite Republique de Nauru (superficie de seulement 21,3 kilometres carres) ne peut rien produire sur son sol pour nourrir sa population.

« Nauru a profité durant 30 ans de la richesse apportée par le phosphate, une ressource dont on savait dès les années 1950 qu’elle serait épuisée au tournant du XXIe siècle. 1974 est une année record pour l’île avec 225 millions d’euros de bénéfices. Le PIB par habitant de Nauru est alors le second du monde après celui de l’Arabie saoudite[59]. .. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nauru

b. En Indonesie, l’exploitation du nickel detruit l’environnement .

« ccording to U.S.-based advocacy group Mighty Earth, IMIP is expected to have an annual coal-fired power capacity of 5 gigawatts, or nearly as much coal power as Mexico generates. Besides their high emissions, these coal plants also pollute the air, water and community lands, threatening the livelihoods of local communities.

Despite the global push for low-carbon supply chains, these companies have made few commitments to transitioning away from coal.

Nickel mining to supply the smelters has also resulted in large-scale deforestation, especially on the islands of Sulawesi and Halmahera. According to an analysis by Greenpeace Indonesia, more than 8,700 hectares (21,500 acres) of rainforest have been cleared in the district of North Morowali, where IMIP is based, since 2000 to make way for mines, smelters and the infrastructure needed to support the industrial park.

Labor conditions within these facilities have also come under scrutiny, with reports of inadequate safety protocols leading to numerous fatalities and injuries… »

https://www.asia-pacific-solidarity.net/index.php/news/2025-02-20/us-defense-think-tank-warns-of-chinas-grip-over-indonesian-nickel-industry.html

Bjr. Vous devez faire confiance en vos institutions. Et la contribution de tout le monde est nécessaire pour la réussite de ce pari. Bonne chance.

@Theogene. C’est justement ce que nos dirigeants burundais nous repetent chaque jour:« IL FAUT FAIRE CONFIANCE A VOS INSTITUTIONS… » (malgre la grande crise socio-economique qui dure depuis plusieurs annees).

Notre heros de l’independance, le prince Rudoviko Rwagasore (assassine le 13 octobre 1961) avait dit:« Vous nous jugerez sur nos actes et votre satisfaction sera notre fierte.. »

1. Mwanditse muti:« Et de préciser que ces minerais ont été extraits par des jeunes appuyés financièrement par le PAEEJ, dans le cadre d’un programme de 100 jours lancé à la fin du mois de juillet 2025… »

2. Ico ndabivuzeko.

a. Jewe aho muri 1971 naja kuri Universite Patrice Lumumba iMoscou kwiga geologie, najanye n’uwundi munyeshuri yari agiye kwiga mines. Twahasanze abandi barundi nka 2 canke 3 bari mugisata ca geologie ( umengo ntawari muri mines).

b. Moi je n’ai rien contre nos jeunes burundais qui accedent a certaines responsabilites. BIRAZWIKO IGISATA C’UBUTARE GIKORESHA/GIKENEYE UBUHINGA CANE (muri Forum yabereye iBujumbura mumyaka iheze hari uwavuze ko ingenieur des mines akeneye experience d’environ 15 ans kugirango ashobore kurongora nka projet de nickel ya Musongati, ejo bundi un ivoirien a raconte son experience apres avoir passe une quinzaine d’annees dans le secteur des mines en Cote d’Ivoire et au Senegal.

Mugabo twebwe muBurundi twiteze qu’un jeune qui vient a peine d’avoir son Masters a l’University of Ibadan, Nigeria mukwezi kwa kabiri k’uno mwaka, kandi ubu arongoye ikigo kiraba ivy’ubutare mu Burundi, hamwe na ces jeunes de PAEJ ARIBO BAZOZA GUHANGANA N’ABAHINGA N’ABAGWIZATUNGA BOHANZE MUGIHE CO GUSHIRA MUNGIRO IMIGAMBI YO MUGISATA C’UBUTARE.

Twizere ko abantu nka ba Birabisha na Ndayiragije bamaze imyaka 40 baratsinze muri section ya Géologie et Mines bari hafi y’abo ba jeunes. Nibaza ko n’abandi bahari mbere.

Ah, les minerais burundais ! Un spectacle pour la population, comme disait léconomiste, avec ce sourire de prédateurs bien connu. 260 tonnes daméthyste et de quartz vert, ça vaut quoi sur les marchés internationaux ? Presque rien, semble-t-il ! Les 40 milliards de BIF attendus restent dans les vents, et les excuses de gestion opaque et de contrats peu rentables sonnent un peu comme une comédie burlesque. LITIE, lInitiative pour la transparence, semble susciter des résistances, comme si les exploitants ne voulaient pas de vérité. La promesse dun système de suivi numérique pour la transparence et la collecte fiscale, cest la promesse de la poule qui laidait lœuf… ou plutôt, de la poule qui ne veut pas donner son œuf ! Léconomiste Jean Ndenzako a raison, cest un leurre économique. Exporter des minerais bruts, cest comme vendre sa force de travail au lieu de lutiliser pour construire quelque chose de durable. Le Burundi a besoin dune stratégie qui lui donne de la valeur ajoutée, pas juste de montrer du minerais aux médias. Sinon, cest juste une grande farce.vòng quay may mắn