A quelques semaines des élections législatives, sénatoriales et communales, les habitants de la commune Nyabiraba de la province Bujumbura s’expriment sur leurs préoccupations et leurs espoirs. Ils soulignent le coût élevé de la vie. Malgré ces difficultés quotidiennes, ils souhaitent une campagne électorale et des élections paisibles. Les jeunes demandent des meilleures conditions pour mieux prospérer. Quant aux femmes et jeunes filles, elles se disent capables. Elles ont juste besoin d’être soutenues.

« Dans notre commune, tous les habitants vivent dans la paix, la cohabitation entre les différents membres des partis politiques est conviviale », affirme Audace Bakevya, un enseignant de 42 ans, originaire de la colline Nyabibondo. Il se dit un citoyen engagé, car il a participé à l’enrôlement électoral. Il se félicite de la cohabitation pacifique qui est bonne dans sa commune.

Cependant, il pointe du doigt les défis majeurs auxquels la population est confrontée. « Nous avons un sérieux problème de fertilisants de l’entreprise Fomi. La population est majoritairement agricultrice, et si ces fertilisants manquent, la récolte est insuffisante. »

Il exhorte les futurs élus à l’Assemblée nationale à œuvrer afin de trouver des solutions pour garantir l’accès à ces intrants agricoles. « Cela pourrait également contribuer à la baisse des prix des denrées alimentaires. »

L’enseignant déplore également la pénurie des produits Brarudi et leurs prix élevés dans les bistrots. « Les futurs élus doivent se pencher sur cette question. »

Concernant l’éducation, il reconnaît l’existence presque suffisante des écoles, mais souligne le manque d’enseignants. Il suggère que le gouvernement engage les bénévoles rémunérés par la population. Il évoque aussi les difficultés rencontrées par les enseignants travaillant loin de leur domicile, en raison des problèmes de transport liés à la pénurie de carburant et à une faible rémunération.

Il exprime son inquiétude concernant la déforestation dans sa commune. « Même si l’agriculture est la colonne vertébrale du développement, on ne peut pas le faire au détriment de l’environnement. Les futurs élus doivent intervenir pour empêcher le déboisement. Si on laisse cela, les conséquences seront énormes pour l’environnement, et s’il y a érosion du sol, quel serait l’utilité de l’agriculture sans la pluie ? On doit protéger les arbres à tout prix ».

Audace Bakevya lance un appel aux candidats à mener une campagne pacifique et respectueuse. « Chaque candidat, quel que soit son parti, doit faire campagne en toute liberté, sans confrontation ni échange de mots blessants ou dénigrants envers les autres membres des partis politiques, car tout agissement peut nuire et déstabiliser la population ».

Les préoccupations économiques d’une commerçante

Une commerçante de la colline Kinyami, souhaitant rester anonyme, exprime son impatience de participer aux élections. Elle salue également la cohabitation conviviale entre les membres des différents partis politiques.

Cependant, elle souligne les difficultés économiques auxquelles elle est confrontée. « Je suis une simple citoyenne, j’aimerais que les prix des denrées alimentaires diminuent, car elles sont très chères. Depuis que j’ai commencé le commerce, le prix du sac de tourteau était de 43 mille BIF maintenant, il est à 100 mille BIF. Le prix du sac de son de riz était de 30 mille BIF maintenant, il est à 45 mille BIF. Tout cela fait reculer les clients, et ça se voit que les clients ont baissé. Et cela s’aggrave avec la pénurie de carburant. » En tant qu’agricultrice, elle a également souligné la pénurie de fertilisants comme un problème majeur.

Les espoirs d’un jeune électeur

Fidèle Ndayishimiye, un jeune homme de 18 ans originaire de la colline Muhuha, confirme la bonne cohabitation générale sur sa colline, malgré quelques troubles mineurs. Il souligne l’efficacité de la sensibilisation à l’enrôlement électoral, affirmant que tous les jeunes de sa colline, y compris lui-même, se sont inscrits en masse.

Il a exhorté les futurs élus à apporter l’eau potable et l’électricité à sa colline. « Nous n’avons ni eau potable ni électricité dans notre colline, alors que l’électricité est le moteur du développement. C’est mon souhait le plus important ».

Les attentes d’un père de famille

Fabrice Habonimana, un père de famille de la colline Musenyi, souligne l’importance des élections et confirme son enrôlement. Selon lui, il n’a jamais été témoin de conflits politiques dans sa localité. « Tous les habitants cohabitent ensemble et vaquent à leur travail au quotidien sans problème », a-t-il souligné.

Il exhorte les futurs élus à construire une station-service dans leur commune et à faire baisser les prix des denrées alimentaires. « Désormais, on mange deux fois par jour, et ce n’est pas tous les jours. La situation est très critique, on ne peut pas continuer dans ce chemin.

Par exemple, le prix d’un kilo de haricots est de 4 300 BIF, celui du riz, très aimé par les enfants, est de 5 300 BIF le kilo. Nous sommes dans l’impossibilité d’en avoir malgré une très grande envie, à cause de la pauvreté. Nous les supplions de trouver des solutions à tous ces problèmes pour que même un pauvre qui a 2 000 BIF parvienne à manger ». Et d’ajouter : « Il y a aussi un problème d’électricité insuffisante et d’adduction d’eau potable dans notre commune ».

Kennedy Irankunda, un jeune électeur plein d’espoir

Ce jeune homme de 18 ans originaire de la colline Mayemba, exprime son enthousiasme à l’approche de sa première participation aux élections. Il souligne que son enrôlement comme électeur est une opportunité unique d’impulser un changement. « Je suis un technicien qui a dû interrompre ses études en cinquième année primaire. Malgré cela, je me débrouille en tant que jeune, mais le manque de moyens, de capital, une électricité suffisante dans notre colline rend la situation difficile. »

Avec espoir, Kennedy adresse une requête aux futurs élus : « Je demande aux futurs élus au niveau communal et à l’Assemblée nationale de faire de leur mieux pour apporter l’électricité et nous faciliter l’accès aux moyens nécessaires pour entreprendre. » Bien qu’il ne soit affilié à aucun parti politique, il assure que la cohabitation entre les différents membres politiques est conviviale dans sa localité.

Le jeune homme déplore le coût élevé de la vie, exacerbé par la crise récurrente de carburant, qui perturbe le transport des biens et des personnes. « Si les futurs parlementaires parviennent à régler ce problème, ce sera vraiment bénéfique pour la population et les Burundais dans l’ensemble. »

Claude, jeune marié de 22 ans originaire de Nyabibondo, exerce le métier de conducteur de moto-taxi dans la commune de Nyabiraba. Face à la pénurie de carburant, il partage son désarroi : « C’est très difficile de faire notre métier dans cette situation de crise récurrente de carburant. Parfois, on passe des jours pour s’approvisionner. Donc, si les futurs députés peuvent m’entendre, je leur demande de faire tout leur possible pour régler ce problème qui mine le pays ».

Concernant la cohabitation entre les différents partis politiques dans cette commune et sa colline, M. Bakevya la déclare conviviale. « Il n’y a pas vraiment de tensions dans notre commune. Tout le monde est libre d’adhérer au parti politique de son choix ou de ne pas y adhère. Par exemple moi, je suis affilié à aucun parti politique et je suis bien. »

Ainsi, il exhorte les candidats aux élections législatives qui vont commencer la campagne à préserver la fraternité et à ne pas semer des divisions au sein de la population.

P.C, la quarantaine, qui a également requis l’anonymat, abonde dans le même sens. Il déplore la cherté de la vie, exacerbée par les coûts de déplacement dans un contexte de pénurie récurrente de carburant.

« Par exemple, si tu n’as pas entre 5000 et 6000Fbu, tu ne peux pas te rendre dans la ville de Bujumbura. Et c’est pareil pour d’autres localités ». Un autre problème majeur soulevé est la pénurie des fertilisants de la société Fomi. « Cela fait plusieurs mois qu’on a payé, mais on a eu une quantité insuffisante. Vous imaginez qu’un sac de 25 Kg qui se partage entre 4 ou 5 personnes. C’est une grande perte. Nos champs ont commencé à périr. La récolte de cette petite saison de pluie ne sera pas bonne. On avait payé afin d’avoir ces fertilisants pour la saison culturale B. Pour le haricot et on n’a rien eu. C’est un véritable problème ».

Il a ensuite partagé son expérience personnelle : « De mon côté, j’ai payé pour 4 sacs, mais je n’ai eu que quelques kilos, très insuffisants. Par exemple, un simple agriculteur a besoin au minimum de 100kg d’engrais chimiques pour espérer une bonne récolte, mais s’il ne reçoit que quelques kilos, la situation devient compliquée ».

Un habitant, la cinquantaine, résidant dans la commune de Nyabiraba et souhaitant conserver l’anonymat, critique vivement le comportement des élus locaux. Il dénonce leurs promesses électorales qu’il qualifie de simples « amuse-gueule », déplorant leur disparition une fois élus et leur absence remarquée dans les collines. « Ils viennent ici pour collecter les voix et après, ils retournent dans la ville pour attendre la prochaine échéance », déclare-t-il avec amertume.

Il illustre son propos en pointant du doigt l’état « déplorable » de la route menant à l’hôpital de Nyabibondo, particulièrement impraticable durant la saison des pluies. « Et dire qu’il y a beaucoup de députés natifs de cette colline et qui ont été élus par le peuple. » Il appelle ses représentants à « quitter leur zone de confort en mairie de Bujumbura et qu’ils se rendent dans les collines ». Pour lui, « il ne peut pas y avoir de développement sans de véritables infrastructures routières ».

Un des responsables du parti Uprona indique qu’ils se sont bien préparés pour les prochaines élections. « Personne ne nous empêche de travailler. On organise nos réunions sans problèmes et nos militants ne sont pas malmenés ».

Ce responsable du parti Uprona indique que la cohabitation avec les autres formations politiques est satisfaisante. Il déplore le fait que les femmes du parti Uprona ne sont pas faites inscrire sur les listes électorales. « Cela reste un problème. » Et de souligner que les listes du parti Uprona lors du recrutement des membres des bureaux de vote ont été rejetées.

Malgré que le tout le monde, salue la bonne cohabitation des militants des partis politiques, certains citoyens tiennent un autre langage. « Depuis la destruction de notre permanence en 2019, nous sommes pourchassés. Ceux qui disent que les relations entre les militants entre les membres des partis politiques sont conviviales, c’est qu’ils sont dans les faveurs du parti au pouvoir », confie un militant pro Agathon Rwasa. « Plusieurs d’entre nous ont déserté Nyabiraba à cause des menaces et intimidations. Cette bonne cohabitation pacifique est de façade », renchérit son ami.

Interview avec Michel Mpitabakana

« La population de Nyabiraba est consciente de l’importance des élections »

Comment la population se prépare aux prochaines élections ?

En général, la population est prête pour les prochaines élections. On l’a remarqué lors de l’enrôlement des électeurs. Toutes les communes ont atteint les chiffres prévus d’électeurs.

Cela signifie que la population est consciente de l’importance des élections afin de choisir leurs futurs dirigeants.

A Nyabiraba, quels sont les partis politiques qui sont présents sur terrain ?

Celui qui vient en premier lieu est le parti au pouvoir, le Cndd-Fdd. Il y a quelques jours, nous avons vu le parti Uprona qui annonçait l’organisation d’une réunion. Cette dernière a eu lieu et tout s’est bien passé. Le constat est que le parti a peu de partisans. Il y a aussi le parti CNL.

Il a son représentant dans la commune, mais je n’ai jamais vu une réunion de ce parti.

Quid de la cohabitation politique entre les militants des partis politiques ?

Les militants de ces partis politiques vivent en harmonie. Ils vivent sur les mêmes collines. Aucune localité de la commune Nyabiraba n’appartient au Cndd-Fdd, à l’Uprona ou au CNL.

Sur les 17 collines que compte la commune, je n’ai jamais entendu des disputes à cause des partis politiques. Cela prouve que la tolérance politique est une réalité.

Est-ce que les femmes participent dans la vie politique de votre commune ?

Effectivement, parfois les femmes s’auto-excluent lorsqu’il s’agit de se faire élire. Toutefois, ils sont en train de changer de mentalité. La peur commence à s’estomper. Elles commencent à prendre les devants et à se faire élire.

Sur 17 collines, il y a 3 collines qui sont dirigées par des femmes. Quant à élire, elles le font sans problèmes.

Et les jeunes ?

Eux aussi participent activement. Dans notre conseil communal, les jeunes n’ont pas été oubliés. Nous avons deux jeunes.

Quels sont les projets de développement que les futurs dirigeants peuvent réaliser pour les habitants de Nyabiraba ?

Cette commune a beaucoup de voies de communication. Mais pendant la saison des pluies, elles deviennent très glissantes.

Nous aimerons que les futurs dirigeants continuent ce que nous avons commencé en sensibilisant la population de chercher la latérite pour réhabiliter ces voies lorsqu’il y a un manque de bailleurs.

Et dans le secteur éducatif ?

Nous accusons un manque d’enseignants comme c’est le cas dans tout le pays. Les enseignants sont peu nombreux et les parents en paient le lourd tribut.

Chaque mois, les parents se cotisent pour pouvoir payer les enseignants volontaires. Chaque mois, c’est plus de 8 millions de BIF. C’est un casse-tête. Les bancs-pupitres sont aussi insuffisants.

Et pour le secteur de la santé ?

Je ne peux pas qu’on manque de centres de santé, car nous en avons cinq. Ce qui nous fait défaut, ce sont les médecins, le matériel ainsi que les médicaments. Mais ce qui est urgent, ce sont les médecins.

Lors des campagnes électorales, il s’observe des échauffourées entre les militants des partis politiques, quels conseils pour vos administrés ?

Effectivement, il s’observe des tensions entre les militants des différentes formations politiques. Toutefois, nous avons commencé des campagnes de sensibilisation pour leur dire que les élections durent une journée, mais que la vie continue et qu’ils vont continuer à cohabiter.

Nous leur disons qu’ils doivent vivre en harmonie tout en respectant les droits de chaque citoyen.

Rencontre avec Jean Nduwimana

« Les jeunes doivent s’imposer, car ils sont nombreux dans leurs partis politiques »

Quid de la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décisions ?

Nous remarquons que la loi électorale est très lacunaire dans plusieurs faits. Par exemple, elle n’indique en aucun cas la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision.

Les jeunes se lamentent qu’ils sont exclus dans les organes dirigeants des partis politiques.

Quel est votre commentaire ?

Cette question est liée à la démocratisation au sein des partis politiques. S’il n’y a pas de démocratie à l’intérieur des partis politiques, il n’y a pas de représentation des uns et des autres, notamment la représentation des jeunes dans les partis politiques.

Il faut à tout prix que la situation change. Il faut qu’au niveau des listes électorales, les jeunes soient mis à la tête afin qu’il y ait une forte représentativité des jeunes au niveau des instances de prise de décisions.

Que peuvent faire ces jeunes ?

C’est de s’imposer, car ils sont nombreux dans leurs partis politiques. Il ne faut pas que les jeunes acceptent aveuglement d’être enrôlés, ils doivent s’imposer pour eux-mêmes. Pourquoi pas avoir un poste de direction du parti au niveau des congrès.

Toutefois, ils doivent se montrer responsables. Il ne faut pas qu’ils se lancent dans la prise de stupéfiants ou de l’alcool. Plutôt, il faut se lancer dans les études. Ils doivent rechercher des capacités nécessaires pour pouvoir s’imposer aussi dans leurs partis politiques.

Il faut que les jeunes s’organisent en dehors des partis politiques. Par exemple au sein d’un Conseil national de la jeunesse capable de s’imposer. Sur ce, ils doivent faire un plaidoyer auprès du pouvoir en place pour que le conseil national de la jeunesse apparaisse au niveau de la Constitution. Il faut que le conseil soit pris en compte comme les autres conseils nationaux.

Leur représentant doit être un jeune qui est responsable, qui va plaider pour eux et pour le développement de la jeunesse.

Quels conseils pouvez-vous prodiguer aux jeunes au lendemain des élections ?

Les jeunes doivent enterrer la hache de guerre. Enterrer les idéaux mesquins, les idéologies ethniques, le séparatisme. Ils doivent être conscients que ce sont eux le futur du pays.

Pour les Burundais en général, il faut qu’ils fassent tout pour refuser la violence. Refuser un processus électoral qui n’aboutisse pas aux autorités capables de gérer la Nation.

Ils doivent se réveiller pour dire non au trucage des élections. Il faut à tout prix que la population toute entière soit sérieuse pour veiller au bon déroulement du processus électoral.

Les femmes de Nyabiraba

Bouchées doubles pour la représentativité de la femme

« Dans notre commune, nous les jeunes femmes avons fait notre possible pour répondre à l’appel de l’enrôlement des électeurs. Celles qui avaient l’âge de voter sont allées s’inscrire et beaucoup sont allées vérifier qu’elles sont inscrites sur les listes électorales. Nous avons montré que nous sommes prêtes à participer », confie Claudiane Niyonkuru, une jeune femme de 29 ans. Elle est enseignante à l’Ecole fondamentale Nyabiraba II. Elle explique avec fierté comment les jeunes femmes de Nyabiraba ont répondu présent à l’appel des élections.

Elle précise que certaines d’entre elles ont aussi tenté leur chance en tant que candidates dans les fonctions accessibles à leur âge et à leur profil. « Dans les domaines où nous sommes éligibles d’être candidates, nous avons participé. Aujourd’hui, on a évolué, on ne reste plus à l’écart. On répond à l’appel d’être candidate, et on ose se présenter. »

Claudiane est également engagée dans un parti politique, ce qui, selon elle, est le cas de la majorité des citoyens de sa commune. « Bien sûr, je suis dans un parti politique, comme tout le monde ici. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui n’a pas de parti politique ? Même si tu dis que tu n’en as pas, tu es quand même pour le parti dirigeant. »

Elle affirme que ce qui compte le plus pour elle, ce n’est pas l’appartenance politique d’un candidat, mais plutôt son identité en tant que femme. « Peu importe le parti politique, pourvu que ce soit une femme candidate, je la soutiendrai. »

Elle ajoute qu’elle trouve de l’inspiration auprès des femmes de sa communauté. « Il y a des femmes leaders chez nous. Par exemple, notre directrice d’école, les infirmières du Centre de santé. Ce sont des exemples pour nous. »

Claudiane évoque aussi la situation sécuritaire actuelle dans la commune. « Dans notre commune, il n’y a plus de désordre ni d’insécurité causés par des militants de différents partis politiques. On nous a enseigné que ce n’est ni l’ethnie ni le parti politique qui tue, mais un mauvais gouvernement. (Ntihica ubwoko canke umugambwe, hica intwaro mbi) ».

Avant de conclure, elle souhaite donner un conseil aux jeunes de sa commune : « Je dirais aux jeunes que personne n’a évolué grâce au mal fait, mais au bien fait. Il faut toujours choisir le bon chemin. »

Anastasie Nyandwi, enseignante à la même école, espère que les femmes qui seront élues prendront à cœur les préoccupations de leurs consœurs : « Nous demandons qu’elles multiplient les coopératives de développement pour les femmes et qu’elles s’attaquent aux problèmes quotidiens que nous rencontrons. »

Gloriose Igiraneza vit dans un quartier de Nyabiraba. Elle décrit des conditions de vie très difficiles dans son environnement. « Dans mon entourage, on vit dans des maisons en sachets plastiques » Elle évoque aussi les problèmes liés à l’alimentation : « La famine règne. Cela vient du fait que les travaux de champs soient très mal payés. Les gens se fatiguent toute la journée pour très peu d’argent. »

Gloriose parle aussi d’un problème administratif qui touche de nombreuses familles : l’enregistrement des enfants au bureau communal. « Les enregistrements des nouveau-nés au bureau communal sont toujours difficiles. Il y a un montant qu’on doit payer pour chaque enfant. C’est 11 000 FBU pour l’aîné et 3 000 FBU pour les suivants. » Quand on lui demande la raison de ces frais, elle répond : « J’ignore la justification de ces montants. »

Edissa Nezerwe, mariée et mère de 3 enfants, est infirmière au Centre de santé de Nyabiraba. Elle observe avec attention le climat actuel dans la commune, en le comparant aux années passées. « Cette année, les femmes sont très tranquilles dans cette période de préparatifs des élections. Dans le passé, pendant les élections de 2010, 2015 ou encore 2020, il y avait des tensions. On entendait parler de bagarres, de violences, parfois même de meurtres. Moi, j’étais déjà ici à cette époque. »

Edissa constate un changement important : « Aujourd’hui, les gens sont en paix. Il n’y a pas de menaces, pas de bagarres. Et d’après ce qu’on entend, ce n’est pas seulement ici à Nyabiraba, c’est aussi ailleurs. »

Elle souligne que les femmes sont de plus en plus conscientes de leurs droits. « Aujourd’hui, les femmes savent qu’elles peuvent être candidates. Elles savent qu’elles ont le droit de voter. Et moi, je conseille aux femmes de ne pas hésiter à se porter candidates. Nous sommes capables. »

Elle partage aussi son avis sur le leadership féminin : « Il y a des communes dirigées par des femmes qui sont bien organisées et qui connaissent un bon développement, parfois même plus que celles dirigées par des hommes. »

Edissa distingue toutefois la gouvernance de la question d’égalité totale :

« Pour ce qui est de la demande de l’égalité du genre, je pense que ça pourrait être contre la volonté de Dieu. Mais en ce qui concerne la gouvernance, il n’y a rien qu’un homme peut faire qu’une femme ne peut pas faire. Regardez : dans certains départements dirigés par des femmes, il y a plus de l’ordre que dans ceux dirigés par les hommes ».

Elle parle aussi du rôle économique que les femmes peuvent jouer : « Avant, la femme restait à faire les travaux de ménage et les champs. Mais aujourd’hui, elle a compris qu’elle ne peut pas rester seulement dans ce rôle. Elle veut se débrouiller, être indépendante ».

Elle donne un exemple de la contribution au sein du foyer : « Si dans le foyer l’homme amène la farine, la femme peut amener les légumes. Elle aussi doit contribuer. » Elle termine en appelant à la création d’associations de développement : « On demande que les associations de développement soient renforcées pour que les femmes puissent s’entraider et ne pas toujours dépendre de leurs maris ».

Pour Eulalie Nibizi, syndicaliste et activiste des droits de l’homme, la première aspiration des femmes burundaises pour les prochaines élections et pour les prochains dirigeants qui seront élus est la paix. « Pour les femmes burundaises, la paix signifie beaucoup de choses. Elles ne veulent plus entendre des gens qui appellent aux massacres, des gens qui leur manquent du respect, des appels à la division des Burundais. Elles veulent la paix ».

La deuxième aspiration, selon cette activiste des droits de l’Homme, est d’avoir des leaders clairvoyants qui les guident. « Des dirigeants qui respectent la loi et qui ne mettent pas en place des lois discriminatoires, qui évitent également des discours discriminatoires afin de vivre en paix et en harmonie avec les autres. Elles veulent contribuer au développement du pays tout en restant dans leurs foyers en toute quiétude ».

Selon Eulalie Nibizi, les femmes burundaises veulent des dirigeants qui instaurent des lois qui protègent les femmes et les lois existantes. « Certaines lois protègent les femmes, mais elles sont souvent bafouées. Les femmes burundaises espèrent des futurs dirigeants qui vont changer leur mode de vie. Elles veulent labourer leurs champs et avoir des fertilisants, avoir des semences sélectionnées. Elles veulent avoir ce que la loi leur permet. Avoir des forces de l’ordre qui les protègent contre les violences dans leurs foyers, dans les établissements scolaires, avoir une justice. C’est ça qui leur procure ce sentiment de paix et de dignité. »

« Les femmes sont capables, elles ont juste besoin d’être soutenues »

Rose Hakizimana, responsable du Forum des femmes en commune Nyabiraba, explique que malgré les travaux champêtres, les femmes se sont levées très tôt pour aller s’inscrire. Toutefois, Mme Hakizimana note que le nombre de candidates reste très faible. « Il y a toujours cette peur, surtout chez les femmes illettrées, qui se sentent inférieures aux autres. » Les barrières culturelles jouent également un rôle important. « Comme le dit le dicton, ’’la poule ne chante pas en présence du coq’’ (Inkokokazi ntibika isake ihari) ».

Dans toute la commune, indique-t-elle, seulement cinq femmes sont candidates. Mme Hakizimana cite en exemple une femme qui a déjà été chef collinaire. « Elle a bien travaillé, même mieux que certains hommes. Sa colline est calme et avance bien. »

D’après elle, les femmes prennent de plus en plus de responsabilités, notamment dans les coopératives. Mais dans les écoles, les postes de direction sont encore majoritairement occupés par des hommes. « Les femmes sont capables, elles ont juste besoin d’être soutenues », insiste Mme Hakizimana.

Elle estime que la sensibilisation des femmes à leur rôle dans la société atteint 70 %. Elle appelle à la paix entre les membres de différents partis politiques. « Les femmes peuvent donner des conseils, même pendant les disputes des hommes », dit-elle fièrement. « Nous voulons le développement, surtout pour nous les femmes. »

Trois questions à Agathe Nsengiyumva

« Les femmes doivent mettre en avant la promotion des droits des femmes »

Que peuvent faire les femmes pour accéder aux organes dirigeants des partis politiques ?

Il faut un plaidoyer pour la révision des textes fondamentaux, c’est-à-dire des amendements incluant plus d’une femme dans les comités exécutifs des partis politiques et inclure les femmes dans le processus d’amendement des textes et la dimension genre dans les programmes des partis politiques.

L’Implication des femmes dans les différentes institutions du parti et dans le processus de prise de décision, au moins 30% de femmes dans le comité exécutif de chaque parti, est primordiale. De plus, il faut promouvoir les candidatures féminines au sein des partis politiques.

Il faut organiser les activités d’éducation, de formation et de renforcement des capacités des femmes pour une résilience politique ainsi que la mise en place des mécanismes de suivi-évaluation de l’inclusion des femmes.

D’autres activités à faire sont la sensibilisation en vue de la prise de conscience des femmes pour leur solidarité et la défense de la cause commune des femmes ainsi que la création des initiatives d’autonomisation sociale, économique et financière des femmes.

Que doit être le comportement des hommes ?

Les hommes devraient contribuer à la réduction et à la transformation des normes sociales discriminatoires. Organiser des programmes de formation et de sensibilisation des hommes en vue du soutien aux femmes et des filles à travers des approches de la masculinité positive et suivre des programmes de renforcement des capacités sur le leadership transformatif, les droits humains et entrepreneuriat.

Les hommes doivent accepter qu’aucun développement ne soit possible si les femmes sont laissées pour compte. Pour cela, il faudrait une implication effective des hommes, des jeunes et des garçons dans les initiatives de promotion de la participation des femmes dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

Quels conseils pouvez-vous vous donner aux femmes burundaises pour les prochaines élections ?

Elles doivent participer massivement dans les élections : élire et se faire élire. Les femmes devraient être solidaires et s’encourager mutuellement. Je dirai aux femmes de mettre en avant la promotion des droits des femmes au lieu de privilégier les intérêts des partis politiques. Les femmes doivent participer dans les organes de décision des partis politiques et des associations.

Le plus important, se sentir capable, développer l’estime de soi et contribuer effectivement au développement du pays.

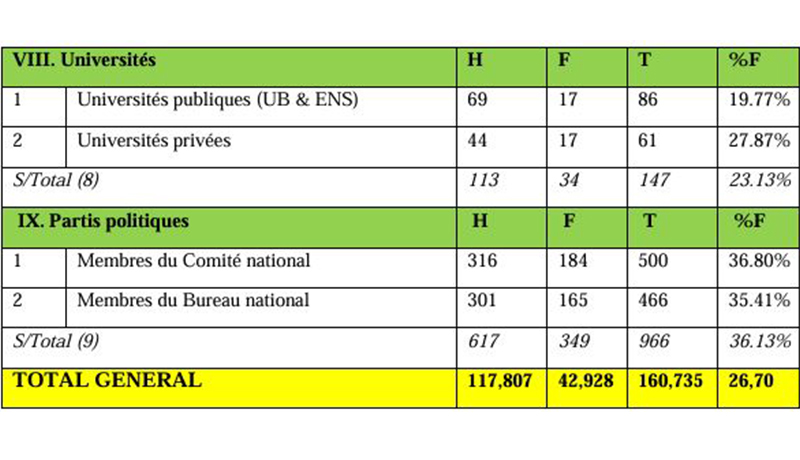

Représentativité de la femme

Un long chemin parcouru, mais …

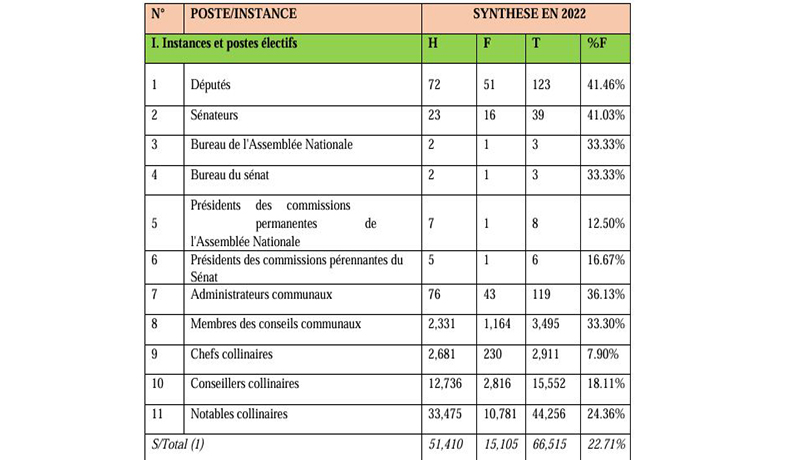

Selon cette étude publiée en 2022, le constat est que le Burundi s’est engagé à promouvoir la participation équitable des femmes en ratifiant la majeure partie des instruments internationaux et régionaux de promotion des droits des femmes, et en les intégrant dans le cadre légal burundais, en commençant par la loi fondamentale qu’est la Constitution.

« Celle-ci institue, en 2005, un quota d’au moins 30% de femmes qui constitue une grande avancée en matière de participation des femmes. Cependant, ce quota qui, est jugé comme devant évoluer vers la parité par les acteurs engagés en faveur de la participation équitable des femmes, ne touche que les postes électifs, en l’occurrence, le Parlement, les conseils communaux et le poste d’administrateurs, ainsi que le gouvernement et le secteur de la Justice (depuis 2018). Ainsi, la représentation des femmes n’est garantie par aucune disposition légale au niveau collinaire et dans les postes non-électifs ».

Un petit retour dans le passé

L’étude montre que le coup d’envoi de la participation des femmes est donné en 1961 avec leur accès au vote où on voit pour la première fois une femme se faire élire à l’Assemblée nationale en 1965. « La présence des femmes dans cette instance qui est alors de 2,04% (1 femme sur 49 députés) évolue lentement depuis lors jusqu’en 2002, où elle fait un bon de 14,5 à 20,5% (44 femmes sur 214 députés) à l’issue de la mise en place de l’Assemblée nationale de transition après les Accords d’Arusha. Ceux-ci ont également prévu un Sénat qui débute avec 10 femmes sur 52 sénateurs, soit 19,2% ».

D’après l’étude, les femmes ne font leur entrée au gouvernement pour la première fois qu’en 1982 et elles sont 2 femmes sur 16 ministres, soit 12,5%. « Les femmes n’accèdent pour la première fois au poste d’administrateurs qu’en 1993 après l’avènement du premier président de la République élu, mais elles ne représentent que 1,7% (2 femmes sur 114 administrateurs). La situation n’est pas très différente dans les autres postes alors non-électifs, et beaucoup d’entre eux affichent une représentation des femmes nulle ».

Et le quota des 30% tomba

Selon l’étude publiée en 2022, l’évolution de la participation des femmes dans les instances électives touchées par le quota d’au moins 30% de femmes, quoique lente, est relativement constante depuis 2005, et les 30% y sont respectés. « Ainsi, la représentation des femmes à l’Assemblée nationale est de 41,5% depuis les élections de 2020 ; elle est de 41 % au Sénat, et a même spectaculairement culminé à 46,3% en 2010. La représentation des femmes est de 33,3% dans les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, mais elle est respectivement de 12,50 et de 16,67% respectivement au niveau de la présidence des commissions permanentes à l’Assemblée nationale et au Sénat non touchés par la clause du quota ».

En ce qui est du niveau communal, poursuit l’étude, les 30% ne sont atteints qu’à partir de 2010, suite à l’introduction du quota à ce niveau par le code électoral de 2009. « Ainsi, respectivement de 13,3 et de 21% en 2005, la représentation des femmes parmi les administrateurs et les conseillers communaux est actuellement respectivement de 36 et de 33 %. Les choses sont différentes au niveau collinaire non touché par la clause du quota et où les élections commencent avec 2010. De 14%, les femmes ne représentent actuellement que 19% des conseillers collinaires, et de 4,7%, elles n’ont pas encore tout à fait atteint 8% parmi les chefs de collines ».

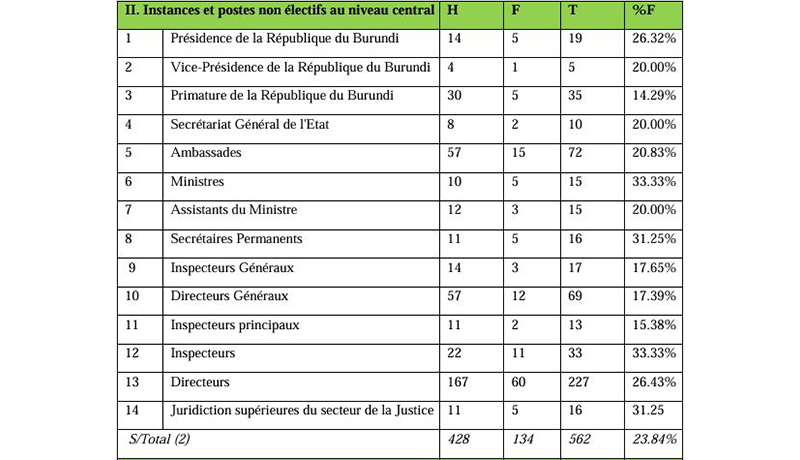

En ce qui est des postes non électifs, l’étude indique que la représentation des femmes dans le secteur public au niveau central atteint 30% et est relativement constante au niveau du gouvernement touché par la clause du quota depuis 2005.

« Ainsi, les femmes ministres représentent actuellement 33,33% des membres du gouvernement. Au niveau central, à côté des membres du gouvernement, la représentation des femmes atteint globalement 30% également au niveau de l’ensemble des secrétaires permanents (31,25%) et des inspecteurs au niveau des différents ministères (33,33%). Dans tous les autres postes du niveau central, elle est inférieure à 30%. La représentation des femmes la plus basse se retrouve au niveau de la Primature de la République du Burundi (14, 29%). La moyenne de la représentation des femmes dans le secteur public au niveau central est de 23,63% ».

L’étude montre également que pour ce qui est du secteur parapublic (directeurs généraux et directeurs nommés par décrets dans les administrations personnalisées liées aux différents ministères), la représentation globale des femmes est de 24,83%, la plus basse étant enregistrée au niveau des administrations personnalisées de deux ministères dans lesquelles cette dernière est nulle : le ministère en charge de la Justice et le ministre des Infrastructures, de l’Equipement et des Logements Sociaux.

« Les Conseils et commissions nationaux affichent une représentation des femmes globale de 34,29%. Elle est située entre 38,46 et 42,86% dans 4 d’entre elles (CENI, CNDIH, CVR et la CNDS). Elle n’atteint pas 30% dans les structures restantes, et le niveau le plus bas de représentation des femmes est affiché par le Conseil National de Sécurité (11,76%) ».

Concernant le secteur public au niveau décentralisé, souligne l’étude, la représentation globale des femmes est de 12,94%, et elle est de 34,72% pour les gouverneurs de province.

« Certains affichent une représentation des femmes de l’ordre des unités : les directions des écoles post-fondamentales, (9,9%), les conseillers des administrateurs (7,59%), les DCE (6,7%), les directeurs des districts sanitaires (4,7%), les inspections communales (3,36%), les secrétaires exécutifs permanents communaux (1,68%%). Les 18 inspections provinciales de l’éducation affichent une représentation des femmes nulle. »

Au niveau de la police, l’étude montre que la présence des femmes dans la Police nationale du Burundi (PNB) est très faible. Les chiffres montrent que parmi les agents policiers, les sous-officiers et les officiers, aucune catégorie n’atteint 5% de femmes. « Les femmes officiers n’atteignent même pas 1%. » Et d’ajouter : « S’agissant des policiers nouvellement enrôlés en 2022, le % de femmes est également très faible à tous les niveaux. La moyenne pour l’ensemble des 3 catégories analysées étant de 13, 52% ».

Quid de la représentation des femmes dans les organes dirigeants des partis politiques au niveau national ? « Bien que la loi sur les partis politiques exige au moins 30% de femmes dans les organes dirigeants au niveau national, 6 des 29 partis politiques dont les données sont disponibles ont un niveau de représentation des femmes situés entre 20 et 29%, le plus bas pourcentage (20%) s’observant au niveau de l’UPRONA, du PDT TWUNGURUNANI et du SAHWANYA FRODEBU. »

Le parti FPN IMBONEZA affiche la représentation des femmes la plus élevée (69%), suivi par le PIEBU et le RANAC (50%), le PARIBU (47%), le PMP (46%), l’UPD ZIGAMIBANGA (44%), le MSP INKINZO, l’ADR (43%), et le RPB (42%). « Notons que seuls 5 de ces partis politiques sont dirigés par des femmes. »

Et le secteur privé ?

Concernant le secteur universitaire, l’étude montre que parmi les 7 universités dont la mission d’évaluation a pu avoir les données, 3 affichent un niveau de représentation des femmes dépassant 30%. Il s’agit de l’Université du Lac Tanganyika (45%), de l’Université Lumière de Bujumbura (38%), et de Bujumbura International University (38%).

« Le plus bas niveau de représentation des femmes (9%) se retrouve à l’Université Polytechnique de Gitega. Les 3 universités restantes affichent respectivement 25% (Ecole Normale Supérieure), 20% (Université du Burundi) et 19% (Université Martin Luther King). Notons que toutes ces Universités sont dirigées par des hommes, sauf l’Université Lumière de Bujumbura dont une femme assure actuellement l’intérim ».

En ce qui concerne les compagnies d’assurance, l’évaluation montre que seuls 35 des 164 postes de responsabilité (21,34%) sont occupés par des femmes. « Les femmes sont représentées à hauteur de 30% et plus dans seulement 6 sur les 17, et c’est UCAR VIE et INKINZO ASSURANCES qui comptent une plus grande proportion de femmes (36%). Deux des 17 compagnies d’assurance (EGIC NV et SOCAR VIE) ne comptent aucune femme dans les postes de responsabilité, et trois autres affichent respectivement une représentation des femmes de 10% (BICOR AG et BIC NON VIE) et de 11¨% (BICOR VIE). Dans les autres, les femmes sont représentées à hauteur d’au moins 20 % ».

Quant aux Banques, l’étude montre que dans 8 sur 11 banques, la représentation des femmes atteint 30%. « Le plus haut niveau de représentation qui dépasse de loin 30% étant atteint par la BIDF (61%). La mission de la BIDF qui est d’appuyer les femmes explique sans doute cette situation. La plus basse représentation des femmes se retrouve à la BHB (10%), les 2 banques restant affichant respectivement une représentation des femmes de 22% (BANCOBU) et de 20% (CRDB) ».

Quid des obstacles ?

Parmi les obstacles qui entravent la représentativité des femmes des femmes dans les organes de prise de décisions, l’étude a relevé les normes et croyances traditionnelles qui sont à l’origine de la construction de relations de genre inégalitaires et défavorables au leadership féminin et donnent à la femme un statut inférieur à celui de l’homme.

Un autre obstacle est le partage inéquitable des tâches entre un homme et une femme, qui alourdit la charge horaire de la femme en lui assignant la grande majorité des activités de reproduction non rémunérées ainsi que le fardeau des travaux champêtres. « Ces activités lui laissent peu d’espace pour des activités hors de la maison comme le militantisme politique ».

La dépendance économique par rapport à l’homme qui a le contrôle des ressources et des bénéfices dans le foyer constitue aussi un obstacle financier et matériel à la participation politique de la femme qui peut être limitée à volonté par l’homme qui tient les cordons de la bourse.

« L’ignorance et le faible niveau d’instruction constituent également une limite à la participation des femmes dans les postes de décision, car beaucoup d’entre elles ignorent leurs droits, et voient leurs possibilités d’occuper certains postes limités par leur bas niveau d’études ».

Un autre frein est le manque de sensibilité genre des dirigeants des partis politiques et l’égoïsme des hommes occupant déjà les organes dirigeants de ces derniers qui acceptent difficilement d’ouvrir un espace pour les femmes au sein des organes dirigeants de leurs partis politiques.

« Ils ne comprennent ou n’acceptent pas les enjeux de leur inclusion ou craignent qu’elles deviennent des concurrentes pouvant leur faire perdre leurs avantages ».

Enfin, le cadre légal national inéquitable. « Le quota d’au moins 30% de femmes ne touche pas tous les niveaux et tous les secteurs de la vie nationale. Ainsi, il n’agit pas sur le niveau collinaire et les postes non- électifs dans lesquels la représentation des femmes reste très basse ».

Comme pistes de solution, l’étude propose entre autres l’amélioration du cadre légal en faveur d’une participation équitable des femmes, le renforcement des capacités des femmes et des filles, l’autonomisation économique des femmes ainsi que le changement des mentalités en faveur du leadership féminin au sein de la communauté.

Le quota 30% ne bouge pas d’un iota depuis 20 ans

« La majorité des leaders féminins jugent que l’instauration du quota d’au moins 30% de femmes a été une bonne chose, parce qu’elle a ouvert l’arène politique aux femmes et leur a permis de montrer qu’elles peuvent également y évoluer. Mais elles sont presqu’unanimes aussi pour dire que ce % n’est pas suffisant dans la mesure où les femmes représentent plus de 51% de la population ».

Cependant, les acteurs du plaidoyer en faveur de la représentation équitable des femmes n’ont pas encore réussi à faire évoluer ce quota plus de 20 ans après son instauration.

« Il est vrai que la bataille doit se faire sur plusieurs fronts. Certains dirigeants actuels considèrent que les 30% au gouvernement, au Parlement et dans les conseils communaux sont plus que suffisants. Pour eux, une ouverture a été faite, et les femmes peuvent même aller jusqu’à 80% si elles le veulent, puisque les 30% constituent un minimum. Mais les 30% sont considérés par beaucoup comme un maximum ».

L’étude souligne que même si une partie des militants des droits des femmes réclament la parité, d’autres acteurs du plaidoyer disent : luttons d’abord sur un front, obtenons d’abord les 30% au niveau collinaire et dans les postes non-électifs.

Toutefois, si on note au fil du temps un élargissement progressif, quoique très lent, de l’espace ouvert aux femmes par la Constitution et le Code électoral, le quota lui ne bouge pas. « A l’issue d’un atelier organisé à l’intention des partis politiques en vue notamment d’analyser les changements à apporter au code électoral dans la perspective des élections de 2015, les partis politiques étaient sortis de la réunion après s’être entendus sur une révision à la hausse de 5% du quota de représentation des femmes. Mais cette proposition n’a pas été intégrée dans le code électoral révisé de 2014, et la situation est restée inchangée jusqu’à présent ».