Depuis plusieurs semaines, la couverture médiatique des activités de l’Assemblée nationale du Burundi connaît de profondes restrictions. De nombreux médias privés, autrefois présents pour relayer les débats en plénière, ne sont plus autorisés à franchir les portes du palais des Congrès de Kigobe. Une situation qui alimente de vives inquiétudes quant au respect du principe de transparence inscrit dans la Constitution.

Selon l’article 162 de la Constitution burundaise de 2018, « les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques. Toutefois, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent se réunir à huis clos en cas de besoin. »

Des journalistes privés affirment avoir été systématiquement écartés des activités de l’Assemblée nationale. Le 12 septembre 2025, deux journalistes du groupe de presse Iwacu se sont vu refuser l’accès au bâtiment au motif qu’ils « ne figuraient pas sur la liste des médias invités ».

En consultant la liste, ils ont constaté que seuls quelques organes bénéficiaient de « l’autorisation » : deux journalistes de Rema FM, quatre de la RTNB et un du journal Le Renouveau.

Les points focaux d’autres médias privés, comme la Radiotélévision Isanganiro, Bonesha et bien d’autres, ont quant à eux été retirés de la liste des journalistes partenaires.

Par ailleurs, le 26 août, plusieurs professionnels des médias se sont réveillés en découvrant que leurs numéros avaient été retirés du groupe WhatsApp qui servait de plateforme officielle d’échanges d’informations entre l’Assemblée nationale et les médias partenaires. Une décision qui a surpris plus d’un, d’autant plus que ce canal facilitait jusque-là la communication et la transmission rapide des informations institutionnelles.

« Quel est l’objectif de cette mesure ? Nous sommes nombreux, en tant que journalistes, à avoir été retirés de ce groupe de l’Assemblée nationale. Désormais, nous ne pourrons plus couvrir les activités de nos élus » s’est étonnée Mireille Kanyange, présidente de la Maison de la presse du Burundi, sur son compte X.

Le 19 août, en se référant au calendrier des activités, des journalistes qui ont tenté de pénétrer dans les enceintes de Kigobe ont été bloqués à l’entrée et informés qu’aucune activité n’y était prévue. À leur grande surprise, ils ont appris dans la soirée que, finalement, l’Assemblée nationale avait bel et bien adopté le calendrier des travaux de la session parlementaire ordinaire d’août 2025, couvrant la période du 18 août au 1ᵉʳ septembre 2025.

Diffusions en direct arrêtées

A partir de la séance du 7 août 2025 dédiée à l’adoption du calendrier des travaux, aucune retransmission en direct n’a été effectuée sur la chaîne YouTube officielle de l’Assemblée nationale.

Depuis lors, plusieurs séances plénières importantes sont tenues sans accès libre ni diffusion en direct. C’est le cas notamment de l’adoption du projet de loi portant ratification de l’accord de prêt pour l’aménagement de la RN16. Le 11 septembre 2025, l’Assemblée nationale a également adopté, en présence du ministre de la Justice Arthémon Katihabwa, le projet de loi modifiant la loi portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH).

Contrairement aux pratiques antérieures, aucune de ces séances n’a été diffusée en direct.

Les diffusions sur les réseaux sociaux constituaient également un outil privilégié pour les citoyens et les journalistes qui, faute de moyens de déplacement, suivaient en ligne les débats de leurs élus. La diaspora burundaise, les radios communautaires ou encore les analystes juridiques trouvaient également dans ces retransmissions une occasion de suivre de près les échanges entre députés et ministres ainsi que les réactions des membres du gouvernement face aux préoccupations des représentants du peuple.

Beaucoup s’interrogent sur les raisons de ce changement. Certains estiment que la nouvelle législature cherche à réduire la pression médiatique et citoyenne. Contactée pour fournir des explications, l’Assemblée nationale est restée silencieuse.

Pour de nombreux observateurs, ces restrictions posent un problème de transparence et de confiance entre les institutions et les citoyens. En limitant l’accès des médias privés, une partie de la population se retrouve privée d’informations essentielles sur la gestion des affaires publiques. Certes, la Constitution autorise des huis clos en cas de nécessité, mais la systématisation des exclusions interroge sur le respect de l’esprit démocratique.

« Hari hora na ziba (cela dépasse l’entendement) », a commenté sur X un ancien député, réagissant à la publication de journalistes signalant leur retrait du groupe WhatsApp des médias partenaires de l’Assemblée nationale.

Réactions

Raymond Nzimana : « C’est une régression par rapport à la bonne gouvernance »

Raymond Nzimana, directeur de la radio Bonesha FM, déplore une mesure qui prive la population d’un droit fondamental et fragilise la démocratie. « La fin de retransmission en direct, c’est un signe éloquent que les élus du peuple craignent d’être redevables devant la population. C’était le seul canal permettant au peuple de suivre les travaux des députés et de savoir quelles sont les lois qui ont été votées et d’autres rejetées par leurs représentants ».

Pour lui, il s’agit d’une véritable régression. « C’est une régression par rapport à la bonne gouvernance, car l’accès à l’information est garanti par la loi mère, qui est la Constitution burundaise. Exclure des médias et des journalistes privés, c’est revenir en arrière, jusqu’aux années où le Burundi était sous le monopartisme. Le pluralisme médiatique et l’avènement des médias indépendants, favorisant la diversité des opinions et faisaient partie des piliers de la démocratie au Burundi. »

Les conséquences d’une telle décision ne sont pas minces. « Le manque d’information à la source va favoriser la multiplication d’informations partielles et parfois tronquées, ouvrant la porte à une communication unidirectionnelle et déséquilibrée ».

Interrogé sur les motivations de ces exclusions sélectives, il répond que c’est cet organe institutionnel qui devrait répondre à cette question. « Mais, je ne pense pas qu’il s’agisse d’une simple réorganisation interne de la communication. Chaque institution doit aussi valoriser son image externe à travers ses activités. Adopter une politique de rétention d’information vis-à-vis du public et de certains médias reconnus par la loi, c’est risquer d’imposer le deux poids deux mesures dans le paysage médiatique burundais. Je rappelle qu’on ne peut pas ne pas communiquer, car même le silence ou un simple geste, c’est de la communication. »

Mireille Kanyange : « Le droit à l’information est bafoué »

La présidente de la Maison de la presse du Burundi, Mireille Kanayange, s’inquiète de l’exclusion de plusieurs médias du dispositif de communication de l’Assemblée nationale. Elle affirme que des journalistes, aussi bien du public que du privé, ont été radiés d’un groupe WhatsApp qui servait de canal d’information entre la Chambre basse et la presse.

« Aujourd’hui, un autre groupe WhatsApp a été créé », précisant qu’il est composé de seulement treize personnes, dont trois responsables de la RTNB (le directeur général, le directeur de la télévision et celui de la radio), des membres de la cellule Communication de l’Assemblée nationale, le média en ligne Iris News et le directeur du journal Le Renouveau.

Pour Mireille Kanyange, les conséquences sont préoccupantes. « L’impact est réel bien sûr. Les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs ou les followers des médias radiés seront privés des informations sur les activités des élus du peuple. Ici, je rappelle que les séances du Parlement sont publiques. »

Elle estime que cette démarche traduit une volonté de contrôler l’information. « Certes, l’on peut penser à une volonté de contrôle de l’information de leur part, puisqu’il ne sera diffusé, selon moi, que ce que les responsables des médias de ce nouveau groupe auront convenu de partager. Je ne crois pas à une réorganisation interne, car celle-ci n’a rien à voir avec le droit à l’information. »

Alexis Nimubona : « L’accès à l’information n’est pas une demande pour le peuple, mais c’est un droit »

Alexis Nimubona, chargé de la communication à l’Olucome (Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques), estime que cette mesure porte atteinte au droit fondamental d’accès des citoyens à l’information.

« L’accès à l’information n’est pas une demande pour le peuple, mais c’est un droit. Ainsi, le Parlement devrait être la première institution nationale qui plaide pour la garantie des droits des Burundais. »

Selon lui, l’Olucome a déjà mené plusieurs plaidoyers et organisé des ateliers auprès de différents ministères, notamment celui de la Communication, pour promouvoir une loi sur l’accès à l’information. « Nous avons l’information que des travaux ont déjà été engagés à ce niveau, mais nous ne savons pas où se trouve l’obstacle qui empêche que ce projet de loi parvienne au Conseil des ministres, puis à l’Assemblée nationale pour adoption. »

M. Nimubona met en garde contre les tensions que pourrait provoquer une telle restriction. « L’obstacle que nous voyons, c’est que cela pourrait engendrer de mauvaises relations entre certains médias, surtout les médias privés, et les institutions publiques, comme ce fut le cas dans le passé, et dont le Burundi continue à souffrir les conséquences. »

Il souligne également les conséquences directes pour les citoyens. « Les Burundais ont besoin de suivre les travaux de leurs élus. Si on suspend la retransmission des séances plénières, ils ne vont pas connaître les activités de leurs représentants. Cela pose problème, car un parlementaire est un représentant du peuple. Nous demandons à la direction de l’Assemblée nationale de laisser les portes ouvertes à tous les citoyens, à travers les médias légaux et la retransmission en direct des séances plénières. »

Pascal Gikeke : « L’Assemblée nationale fonctionne grâce aux impôts des Burundais. Pourquoi leur retirer le droit de savoir ce que font leurs élus ? »

Parmi les voix critiques, il y a aussi celle de Pascal Gikeke, ancien député de la législature 2020-2025. Il s’indigne lui aussi face à ce qu’il considère comme une atteinte à la démocratie.« Je me demande quel type d’Assemblée nationale préfère travailler en cachette alors qu’elle chante que le Burundi est un pays démocratique et que les députés ont été élus démocratiquement. »

Parmi les voix critiques, il y a aussi celle de Pascal Gikeke, ancien député de la législature 2020-2025. Il s’indigne lui aussi face à ce qu’il considère comme une atteinte à la démocratie.« Je me demande quel type d’Assemblée nationale préfère travailler en cachette alors qu’elle chante que le Burundi est un pays démocratique et que les députés ont été élus démocratiquement. »

Pour lui, la liberté d’opinion, la transparence et la bonne gouvernance sont des principes essentiels de toute démocratie. M. Gikeke s’interroge également sur les raisons qui auraient motivé cette mesure. « Est-ce que lors de notre législature, il y a eu de mauvaises choses qui se sont passées pour qu’on arrête aujourd’hui la diffusion en direct des activités parlementaires ? »

Selon lui, la suspension prive les citoyens d’un droit fondamental : suivre en temps réel les travaux de leurs représentants. « Pourquoi travailler en cachette ? Que veulent-ils cacher ? ».

L’ancien député dénonce aussi une gestion opaque des fonds publics. « L’Assemblée nationale fonctionne grâce aux impôts des Burundais. Pourquoi leur retirer le droit de savoir ce que font leurs élus ? Et si les séances plénières ne sont plus diffusées, qu’en est-il du budget alloué à la communication ? »

M . Gikeke critique la sélection des médias autorisés estimant que l’exclusion des organes indépendants divise la population. « Les médias publics ne sont pas indépendants. Plusieurs de nos interventions n’étaient pas diffusées à la RTNB, alors qu’elles l’étaient diffusées sur d’autres chaînes comme Isanganiro. »

Abdul Kassim « L’impact de cette décision est négatif car elle prive le public de son droit à l’information »

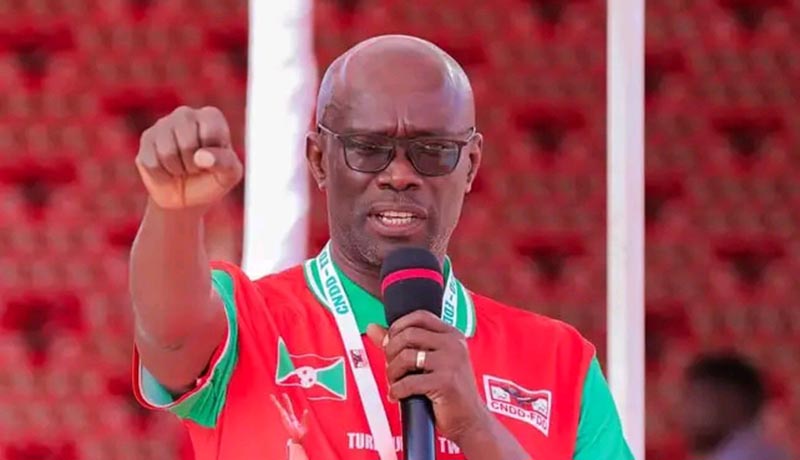

« Je dois rappeler d’emblée que les pouvoirs publics ont le devoir d’information et que le public a le droit à l’information. » s’est indigné Abdul Kassim le leader du parti UPD zigamibanga.

Selon lui, cette décision prive les citoyens burundais d’un droit fondamental et ouvre la voie aux rumeurs. « Le parti UPD-Zigamibanga s’indigne de cette attitude indigne des élus du peuple, qui, en premier, devraient consentir à ce que la population qui les a élus soit mise au courant et en temps réel des activités du Parlement. L’impact de cette décision est largement négatif car elle prive le public de son droit à l’information et le soumet aux spéculations et aux rumeurs. »

Selon lui, cette décision prive les citoyens burundais d’un droit fondamental et ouvre la voie aux rumeurs. « Le parti UPD-Zigamibanga s’indigne de cette attitude indigne des élus du peuple, qui, en premier, devraient consentir à ce que la population qui les a élus soit mise au courant et en temps réel des activités du Parlement. L’impact de cette décision est largement négatif car elle prive le public de son droit à l’information et le soumet aux spéculations et aux rumeurs. »

M. Kassiim estime qu’un tel précédent risque de s’étendre à d’autres institutions. Ce qui affaiblirait encore davantage la transparence de la vie publique.

Cette restriction traduit aussi une volonté manifeste de contrôler et de filtrer l’information. « Le Burundi a longuement souffert du phénomène d’exclusion. Le droit à l’information est l’un des piliers de la démocratie pluraliste. Les médias garantissent la transparence ».

Abdoul Kassim explique que cette exclusion de certains médias montre le désir non seulement de contrôler l’information mais aussi de priver la population burundaise de l’information de qualité.

Le parti appelle les élus du peuple à revoir cette décision. « Cette décision qui dénote une dérive autoritaire et dictatoriale devrait être revue dans les meilleurs délais et laisser le public burundais continuer à jouir de ses droits ».

Gaspard Kobako : « Sans information pluraliste, le peuple se tourne vers des rumeurs »

Le président du parti Alliance nationale pour la démocratie (AND–Intadohoka), Gaspard Kobako, considère que la décision de l’Assemblée nationale de restreindre l’accès de ses activités parlementaires à certains médias constitue un précédent inquiétant. Pour lui, cette sélection sélective traduit une volonté claire des autorités parlementaires de contrôler l’information et d’imposer un discours unique.

L’exclusion des autres organes de presse et l’interdiction de retransmettre les séances en direct sur les réseaux sociaux sont perçues comme des mesures lourdes de conséquence. Autrefois, des initiatives visaient à rendre les travaux parlementaires accessibles au plus grand nombre, y compris la diffusion des questions orales pour renforcer la transparence et la redevabilité.

Aujourd’hui, le choix inverse consacre, un repli sur soi et un fonctionnement à huis clos.

Cette orientation rappelle les restrictions déjà imposées par le Conseil national de la communication (CNC) lors du processus électoral, où la couverture en direct avait été interdite. Une démarche qui avait contribué aux critiques sur les élections législatives et communales du 5 juin 2025 ainsi que sur celles des conseils de colline et de quartier.

Dans cette logique, la mise à l’écart de certains médias n’apparaît pas comme une simple réorganisation de la communication institutionnelle, mais bien comme une stratégie visant à filtrer, contrôler et diluer l’information. Cela porte atteinte à la liberté de la presse et constitue un recul démocratique.

M. Kobako avertit également sur le risque de voir la population se tourner vers des rumeurs et des interprétations incertaines en l’absence d’une information pluraliste. Cette situation pourrait créer un terrain favorable « à la désinformation » et fragiliser encore davantage la confiance du public envers ses représentants.

Il rappelle enfin que le président de l’Assemblée nationale lui-même avait, lors de sa réélection, reconnu que le peuple suivait attentivement les travaux parlementaires. La nouvelle orientation vient contredire cet engagement et alimente le sentiment d’un verrouillage progressif de l’espace médiatique.

Selon lui, si les autorités parlementaires sont convaincues de leur légitimité électorale, elles devraient au contraire élargir l’accès à l’information plutôt que de le restreindre. En procédant de la sorte, elles risquent d’éroder la confiance de leurs électeurs et d’accentuer la fracture entre institutions et population.

Il affirme que cette exclusion n’est pas simplement une réorganisation interne de la communication institutionnelle, mais une manière de restreindre l’espace médiatique et d’occulter certaines réalités. Une telle pratique est contraire à l’esprit et à la lettre de la Constitution burundaise, qui garantit l’égalité d’accès à l’information et la liberté de la presse.

Dieudonné Nibizi : « La publicité des sessions parlementaires est la manifestation concrète de la souveraineté populaire »

Pour le Dr Abbé Dieudonné Nibizi, expert en communication, la publicité des sessions parlementaires constitue un principe fondamental de la démocratie. Les élus n’exercent pas un pouvoir personnel, mais un pouvoir délégué par le peuple, souverain primaire. Dès lors, chaque citoyen a le droit de savoir comment ses représentants agissent en son nom. Cette obligation repose sur un fondement clair : la transparence, garante du contrôle démocratique, de la responsabilité des élus et de la participation citoyenne.

Pour le Dr Abbé Dieudonné Nibizi, expert en communication, la publicité des sessions parlementaires constitue un principe fondamental de la démocratie. Les élus n’exercent pas un pouvoir personnel, mais un pouvoir délégué par le peuple, souverain primaire. Dès lors, chaque citoyen a le droit de savoir comment ses représentants agissent en son nom. Cette obligation repose sur un fondement clair : la transparence, garante du contrôle démocratique, de la responsabilité des élus et de la participation citoyenne.

Pour lui, accepter un régime démocratique, c’est reconnaître que l’on travaille pour le peuple et avec le peuple. Dans ce processus, les médias, véritables chiens de garde de la démocratie, jouent un rôle essentiel. Leur interdire l’accès aux débats parlementaires, c’est limiter le droit des citoyens à l’information et les priver de leur participation à la vie nationale.

Il estime qu’une telle restriction entraîne de graves conséquences : elle affaiblit le sens de responsabilité des élus, démobilise les électeurs, fragilise l’autorité du régulateur des médias et, en définitive, érode la légitimité démocratique.

Il est entendu que certaines sessions peuvent se tenir à huis clos et que certains médias peuvent être sanctionnés en cas de manquements avérés. Mais lorsque la session est publique et qu’aucune sanction n’est en vigueur, la presse doit exercer librement sa mission d’information.

Pour l’expert en communication, la publicité des sessions parlementaires est la « manifestation concrète de la souveraineté populaire ». Elle garantit la transparence, le contrôle, la responsabilité et la participation citoyenne, piliers de toute démocratie vivante.

Pamphile Malayika : « un pas de géant en arrière au niveau des libertés d’expression »

L’ancien député Pamphile Malayika s’insurge contre la fin des retransmissions en direct des séances de l’Assemblée nationale et l’exclusion de plusieurs médias et journalistes privés de l’hémicycle. Pour lui, cette mesure constitue « un pas de géant en arrière au niveau des libertés d’expression pourtant consacrées par la Constitution en son article 31 ».

Il rappelle que si, dans le passé, ces retransmissions n’existaient pas, leur introduction sous la législature 2020-2025 avait marqué un tournant majeur. « C’était une innovation salutaire, cadrant avec l’esprit de l’article 162 alinéa 2 de la Constitution qui stipule que les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques. »

Il rappelle que si, dans le passé, ces retransmissions n’existaient pas, leur introduction sous la législature 2020-2025 avait marqué un tournant majeur. « C’était une innovation salutaire, cadrant avec l’esprit de l’article 162 alinéa 2 de la Constitution qui stipule que les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques. »

Pamphile Malayika estime que la mesure adoptée le 19 août 2025, lors d’une plénière consacrée à l’élection des questeurs, « enfreint clairement le droit du public à l’information parlementaire ». Selon lui, la fonction de député est par essence une charge publique : « Aussi cette mesure restrictive ne devrait pas être prise sous prétexte que l’AN est actuellement presque monocolore. Il faut savoir que le mandat du député est par essence une fonction publique. C’est pour cette raison qu’un parlementaire quand il est élu ne représente pas sa circonscription ou son Parti dont il est élu mais la nation tout entière.»

Il souligne que la transparence devrait être une fierté pour tout élu. « Les débats contradictoires sont toujours fertiles. Le peuple a soif de suivre en direct ce qui se décide en son nom. Légiférer et contrôler l’action gouvernementale à huis clos serait paradoxal ».

L’ancien parlementaire pose une question de fond : « Comment est-ce que l’AN va-t-elle encourager le gouvernement à poursuivre sa politique innovatrice et salutaire de digitalisation dans tous les secteurs afin de travailler en toute transparence afin de débusquer toutes les gestions obscures alors que cette dernière ne fait plus de séances plénières en direct? Ça serait faire une chose et son contraire ».

M. Malayika dénonce l’exclusion sélective des médias privés : « Il en est de même sur l’exclusion sélective des médias et journalistes privés. C’est un deux poids deux mesures et un favoritisme allant dans le sens effectivement de phagocyter le pas qui était déjà franchi de travailler en toute transparence. La couverture médiatique inclusive des séances d’une importance sans égale à l’instar des séances plénières de l’AN, devrait plutôt être encouragée ».

Restreindre l’accès à quelques médias ne veut pas dire que les séances ne sont pas publiques. Les autres médias autorisés peuvent se charger de les diffuser « publiquement ». Et si c’est diffusé publiquement, même les médias qui ont été exclus y auront accès.

Le seul problème qui subsistera est que les médias exclus ne pourront pas utiliser le contenu créé par les médias autorisés sans leur autorisation. Mais là aussi, on est en pleine ère du numérique, pendant laquelle n’importe qui pourrait anonymement rediffuser l’information.

À mon humble avis, il faudrait chercher à comprendre les causes réelles de cette restriction : posez vos questions.