Le Burundi a célébré la Journée mondiale de la paix le 23 septembre à Rumonge. La célébration a été marquée par l’inauguration d’une coopérative appelée Dukundane. Angeline Ndayishimiye a saisi l’occasion pour appeler au retour des exilés et rappeler que le pays est le berceau de tous les Burundais.

Les cérémonies de la journée ont coïncidé avec l’inauguration officielle de la coopérative Dukundane de Karonda composée essentiellement de femmes promotrices de paix dont certaines sont des rapatriées. Elle a été choisie pour son rôle reconnu dans la résolution pacifique des conflits, la cohésion sociale et l’autonomisation des femmes, autant d’éléments considérés comme essentiels à la stabilité du pays.

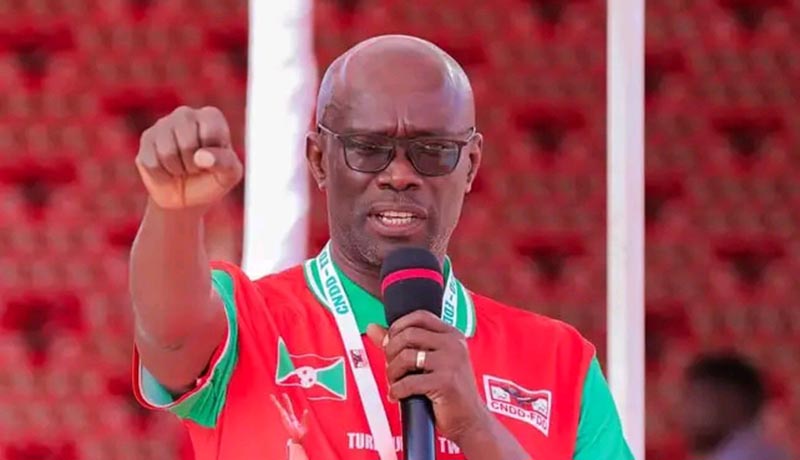

Devant un parterre de diplomates et de représentants d’organisations internationales accréditées au Burundi, Angeline Ndayishimiye a lancé un appel vibrant à l’endroit des Burundais vivant en exil. « Venez développer ensemble notre patrie. Le Burundi est le berceau de tous les Burundais » tout en insistant sur le fait que le retour des exilés contribuerait à l’édification d’un avenir commun fondé sur la paix et le progrès.

Dans son discours, la Première dame a rappelé que la paix ne doit pas être considérée comme un simple mot, mais comme une condition indispensable au développement. « Là où règne la paix, les projets de développement peuvent se réaliser aussi bien pour les familles que pour le pays ».

Réagissant aux voix critiques qui doutent de la stabilité du pays, Angeline Ndayishimiye a été on ne peut plus claire. « Ceux qui veulent faire peur en disant qu’il n’y a pas de paix au Burundi se trompent. Nous avons ici des ambassadeurs et des organisations internationales comme les Nations-unies. Soyez de bons ambassadeurs pour que le monde sache que le Burundi est un pays paisible. »

A travers ce message, elle a invité les citoyens à être les premiers témoins de la réalité de la paix en dépit des discours négativistes.

La Première dame a également insisté sur le rôle fondamental de la famille dans la consolidation de la paix. Selon elle, l’harmonie au sein des foyers constitue le socle d’une société stable. « Sans amour, il n’y a pas de paix. Et sans paix, il ne peut pas y avoir de développement durable. » Elle a appelé les hommes à soutenir les initiatives de leurs épouses avant d’affirmer que l’émancipation féminine ne saurait être complète sans leur implication.

Le rôle des femmes mis à l’honneur

L’événement de Rumonge a surtout mis en lumière l’importance des femmes dans la construction de la paix. La coopérative Dukundane, qui œuvre depuis plusieurs années dans la médiation communautaire et la création d’activités génératrices de revenus, a été érigée en modèle. Son action est soutenue par ONU-Femmes, une entité des Nations-unies dédiée à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes. Ce partenariat vise à renforcer leur rôle dans l’économie nationale et à bâtir une société plus résiliente et équitable.

Le secrétaire permanent au ministère de l’Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité, Théophile Ndarufatiye a, pour sa part, insisté sur le fait que la paix ne se réduit pas à l’absence de conflits armés. Il estime que « la paix se traduit également dans la vie quotidienne à travers le vivre-ensemble, la solidarité et le dialogue dans les familles, les écoles, les lieux de travail et dans toutes les sphères de la société ».

Selon lui, l’engagement des femmes au sein des coopératives comme Dukundane illustre parfaitement cette approche. En accédant à une autonomie économique, elles deviennent des actrices essentielles de la cohésion sociale.

Instituée en 1981 par l’Assemblée générale des Nations-unies, la Journée internationale de la paix a été redéfinie en 2001 comme une période universelle de non-violence et de cessez-le-feu.

This article beautifully highlights the importance of peace and the role of women in building a stable society. The First Ladys message is powerful, and the focus on initiatives like Dukundane is inspiring. Its great to see such efforts promoting harmony and development in Burundi.

Burundi : entre discours de paix et réalité de peur.

Je ne vais pas vous répondre en anglais ce que je peux faire aisémént. Mais es-tu myiope ou c’es l’ugusabiriza sport prisé par beaucoup de burundais.

À l’occasion de la Journée mondiale de la paix, la province de Rumonge au Burundi a été le théâtre d’une cérémonie marquante. La Première dame, Angeline Ndayishimiye, y a inauguré la coopérative Dukundane, composée majoritairement de femmes engagées dans la promotion de la paix. À cette occasion, elle a lancé un appel fort au retour des Burundais exilés, affirmant que « le Burundi est pacifique et ouvert à tous ses citoyens ».

Un message porteur d’espoir, en apparence. Mais pour de nombreux Burundais, notamment ceux vivant en exil, ces mots résonnent douloureusement, car ils semblent en contradiction flagrante avec la réalité du pays.

Un climat de peur étouffé par le discours officiel

Si le gouvernement affirme que la paix est revenue, de nombreux rapports nationaux et internationaux continuent de faire état de disparitions forcées, d’enlèvements, de détentions arbitraires et d’intimidations à caractère politique. Ces réalités sont bien connues de la population, mais rarement abordées dans les discours officiels.

Dans les quartiers populaires comme dans certaines zones rurales, les enlèvements sont monnaie courante, souvent perpétrés dans la plus grande impunité. Des familles restent sans nouvelles de leurs proches pendant des semaines, voire des mois. Et pourtant, ces drames sont absents des communiqués officiels. Pourquoi ce silence ?

Le retour des exilés : un appel ou une injonction ?

L’appel au retour des exilés lancé par la Première dame se veut rassembleur, mais il suscite inquiétude et scepticisme chez beaucoup de ceux qui ont fui. Pour ces derniers, revenir au pays ne signifie pas seulement retrouver sa terre natale : c’est aussi, potentiellement, s’exposer à des représailles, à des arrestations, voire pire.

Dans ce contexte, la paix ne peut être authentique si elle repose sur le déni des violences passées et présentes. Un retour digne et sécurisé ne peut se faire qu’avec des garanties concrètes : justice pour les victimes, fin des persécutions, liberté d’expression et d’association.

Le rôle des femmes : un espoir réel, mais limité par le contexte

L’initiative de la coopérative Dukundane, centrée sur l’autonomisation des femmes et leur rôle dans la paix, est louable. Les femmes burundaises ont toujours été au cœur de la résilience du pays, que ce soit dans les familles, les communautés ou les mouvements associatifs.

Mais leur action est souvent limitée par le cadre politique et sécuritaire dans lequel elles évoluent. Comment construire une paix durable si la peur empêche la parole libre, si l’engagement communautaire est surveillé, si la violence rôde toujours, silencieuse mais réelle ?

La paix ne se proclame pas : elle se prouve

Il ne suffit pas d’inaugurer des coopératives ou de prononcer de beaux discours pour affirmer que la paix règne. La véritable paix se construit dans la vérité, dans la justice et dans le respect des droits humains pour tous.

Tant que les enlèvements continueront, que les voix dissidentes seront réduites au silence, et que les exilés ne seront pas écoutés mais simplement sommés de revenir, le discours de paix restera un vernis sur une réalité profondément préoccupante.

Les Burundais méritent mieux qu’un simulacre de stabilité. Ils méritent une paix réelle, tangible, vécue — et non seulement proclamée. Kadodwa Oxford