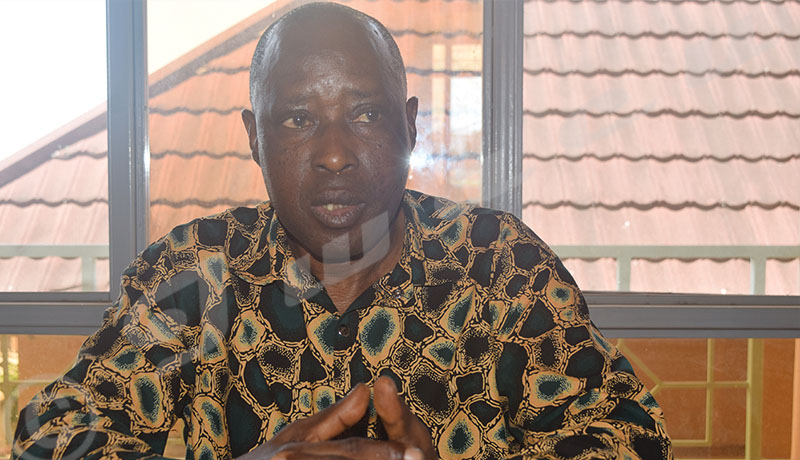

Vingt ans après la prise du pouvoir du CNDD-FDD, l’économiste Jean Ndenzako analyse les conséquences économiques de l’abandon de l’Accord d’Arusha par le pouvoir actuel. Selon lui, cet accord, souvent abordé comme un compromis politique visant à pacifier la compétition pour le pouvoir est plus que cela : un instrument de crédibilité, capable de réduire l’incertitude, d’abaisser la prime de risque et d’améliorer les conditions d’investissement.

L’Accord d’Arusha, un contrat de crédibilité ?

L’Accord d’Arusha a instauré un cadre qui limitait l’arbitraire politique, favorisait la prévisibilité des règles du jeu et protégeait mieux les droits de propriété. En langage d’économie politique, il fonctionnait comme un contrat crédible qui rassurait investisseurs et ménages. Quand un pays réduit le risque politique, son coût du capital diminue et davantage de projets deviennent rentables. L’État, contraint par des mécanismes de partage, a davantage tendance à investir dans des infrastructures ou dans l’éducation plutôt que dans des dépenses clientélistes. Enfin, un tel cadre rassure les partenaires extérieurs : l’aide budgétaire est sécurisée, les investissements directs étrangers se multiplient, le taux de change se stabilise et les tensions inflationnistes se calment.

Que racontent les données ?

L’examen des données économiques montre clairement un avant et un après. Entre 2002 et 2014, période de mise en œuvre d’Arusha, le revenu par habitant s’est élevé, les exportations ont progressé et le crédit privé a augmenté. L’inflation, sans disparaître, s’est maintenue à des niveaux plus modérés. Ces résultats confirment ce que la théorie suggère : la stabilité institutionnelle et la confiance renforcent la performance macroéconomique.

L’analyse statistique met en évidence deux effets mesurables. Le premier, associé à la période d’Arusha, traduit une prime de crédibilité : un gain moyen en revenu et en ouverture extérieure. Le second, lié à la rupture de 2015, correspond à un coût de régression institutionnelle : baisse du revenu par tête, recul des exportations, raréfaction du financement et reprise de l’inflation. Autrement dit, les institutions inclusives produisent un dividende économique observable, et leur abandon entraîne une perte tout aussi tangible.

Quid de l’après 2015 ?

Le désaveu d’Arusha en 2015 a inversé les tendances positives. La prime de risque a augmenté, entraînant une contraction des investissements et une fuite de capitaux. L’accès aux devises est devenu plus difficile, ce qui a alimenté un rationnement du crédit et fragilisé les importations. L’État, privé de ressources externes, a réorienté ses dépenses vers des priorités défensives plutôt que productives. L’inflation a repris une trajectoire ascendante, illustrant l’instabilité monétaire et la perte de confiance dans la gestion économique. Ces évolutions ne sont pas des perceptions subjectives, mais des réalités inscrites dans les séries macroéconomiques.

Pourquoi restaurer Arusha ?

La restauration d’Arusha n’est pas seulement une option politique, elle constitue une stratégie économique rationnelle. Elle réduit le coût du capital, améliore l’allocation des ressources publiques et renforce la capacité du pays à attirer des devises grâce aux investissements étrangers et à l’intégration régionale. Les estimations montrent clairement que l’économie burundaise réagit fortement aux changements institutionnels : la prime de crédibilité issue d’Arusha a été mesurable tout comme le coût de la régression post-2015.

En ce sens, revenir à Arusha ne doit pas être perçu comme une concession, mais comme un investissement institutionnel à rendement positif. C’est une politique d’offre, au même titre que la construction d’infrastructures ou la réforme du système éducatif, avec la différence que ses effets sur la confiance et l’investissement sont immédiats. Restaurer la confiance, c’est restaurer la capacité d’un pays à produire, à commercer et à prospérer.

Restaurer Arusha pourrait-il booster le développement du pays ?

La stabilité politique et la crédibilité institutionnelle ne sont pas des luxes abstraits. Elles forment la colonne vertébrale de toute trajectoire de développement. L’histoire économique récente du Burundi montre que lorsque la confiance est garantie, le revenu par habitant progresse, les exportations augmentent et l’investissement privé se développe tandis que l’inflation reste sous contrôle. À l’inverse, la remise en cause de ce cadre entraîne stagnation et déséquilibres. Restaurer Arusha apparaît ainsi comme la décision la plus rationnelle économiquement, car c’est investir dans le premier capital dont dispose une nation : la confiance.

Bravo pour cet exposé magistral.

Le mal burundais est une maladie chronique et incurable. Nous sommes logés aux mêmes enseignes que Haïti, Afghanistan et Somalie.

Mais avant de développer ma pensée je dois rendre un vibrant hommage à Tatien Sibomana qui vient de disparaitre. Une terrible perte pour la famille et la nation. C’était un chevalier sans peur ni reproche. Le seul opposant implacable au régime qui n’avait pas peur de mourir et qui survécut justement grâce à cette absence totale de la peur de la mort. Et pourtant ses parents avaient été suppliciés de manière atroce en 1993. Alors qu’ils demandaient a ses enfants s’ils ne craignaient pas pour sa vie, les enfants répondirent: si tout le monde se tait de peur, qui d’autre portera la voix de la résistance? Tel père, tels enfants! Que la terre de nos ancêtres soit légère à Tatien Sibomana, une personnalité exceptionnelle qui a inlassablement lutté pour la démocratie et les droits humains.

Revenons au mal burundais. Alors que nous étions en paix et en pleine croissance économique en 2015, le pouvoir décida de détruire la paix et de massacrer des innocents y compris les petites vieilles sœurs italiennes de Kamenge. Tiens! Tiens! Lors de sa visite, le cardinal Paolin a inlassablement dénoncé les violations des droits humains sans jamais citer les martyrs italiennes. La descente aux enfers a commencé dès l’instant de la violation des Accords d’Arusha et de la Constitution. Le peuple est désormais au bord de la crise de nerfs. Le mal burundais est une malédiction historique qui fait que l’on choisit toujours la destruction et la mort au lieu de faire le bien, instaurer l’état de droit et lancer le décollage économique. Nous sommes le Haiti d’Afrique, première République nègre de la planète, condamnée au culte de la destruction et de la mort depuis 200 ans.

Le principal problème auquel font face les Burundais est que les personnes qui dirigent le Burundi ont fait le choix pour des institutions extractives, un type d’institutions destinées à servir les intérêts d’une élite restreinte, en limitant les opportunités économiques pour la majorité de la population. Elles exploitent les ressources économiques pour le bénéfice de quelques-uns, limitant ainsi l’innovation et la croissance. Ce type d’institutions contraste avec les institutions inclusives qui, elles, permettent à une large partie de la population de participer activement à l’économie, ce qui stimule l’innovation, l’efficacité et la croissance durable (Cfr. Acemoglu et Robinson : Why Nations Fail, 2012).

Ces leaders observent effectivement les conséquences de leur choix sur la degradation des conditions de vie des populations, la perte de confiance des partenaires extérieurs au système en place (la baisse des aides extérieures, la baisse des investissements privés étrangers), la corruption, devenue endémique, l’isolement politique et économique du pays, bref, la marche inexorable vers la faillite de l’Etat. Mais, aussi longtemps que les intérêts des leaders sont préservés, le reste leur importe peu. En tout état de cause, l’Accord d’Arusha, ou tout autre accord, qui prônerait la mise en place d’institutions inclusives, serait voué à l’echec, tant qu’il viserait a instaurer un système de politiques inclusives.