La pauvreté dans les familles ; des grossesses non désirées ; la quête du travail dans les pays de la sous-région ; la démotivation suite au taux de chômage, telles sont les principales causes d’abandons scolaires. Parents, enseignants, activistes et experts en éducation lancent une sonnette d’alarme.

Par Jeremie Misago (Iwacu) et Adiel Bashirahishize (Jimbere)

En seulement trois mois de la rentrée scolaire 2024-2025, la province de Kayanza est confrontée à un désengagement scolaire inquiétant. Au cours du premier trimestre seulement, plus de « 4300 élèves » ont quitté les bancs de l’école.

Selon le directeur provincial de l’enseignement à Kayanza, ces abandons s’expliquent principalement par « la paupérisation des ménages de Kayanza » et une « démotivation croissante des élèves quant à l’importance de l’école ».

Les parents et les enseignants citent comme causes principales la recherche du travail dans les pays de la sous-région ; les grossesses non désirées pour les jeunes filles en milieu scolaire ; le dégoût de l’enseignement général et pédagogique ; la démotivation de certains élèves à poursuivre les études au regard du taux de chômage observé au Burundi.

Par-dessus tout, plus la pauvreté dans les ménages s’accentue, plus les chances d’accès à l’école s’amenuisent pour les enfants burundais. « J’ai dû interrompre mes études car mes parents étaient gravement malades. Je devais tout faire pour prendre soin d’eux. Jusqu’ici, je ne suis pas retourné à l’école car ma famille mène une vie précaire. », regrette un gamin croisé dans la ville de Kayanza.

Parallèlement, la toute jeune province de Rumonge est confrontée à une crise persistante dans le secteur de l’éducation depuis des années. Pour l’année scolaire 2023-2024, pas moins de « 10 285 cas d’abandons scolaires » ont été recensés, soit une augmentation de « 344 cas » par rapport à l’année scolaire 2022-2023.

Ces chiffres ont été communiqués dans une réunion organisé mi-janvier 2025, Léonard Niyonsaba, gouverneur de la province de Rumonge a tenu une réunion à l’intention des responsables de l’éducation. Dans sa présentation, le directeur provincial de l’éducation a donné les chiffres sur les cas d’abandon pour l’année 2023-2024 sans citer les abandons du premier trimestre de cette année scolaire en cours.

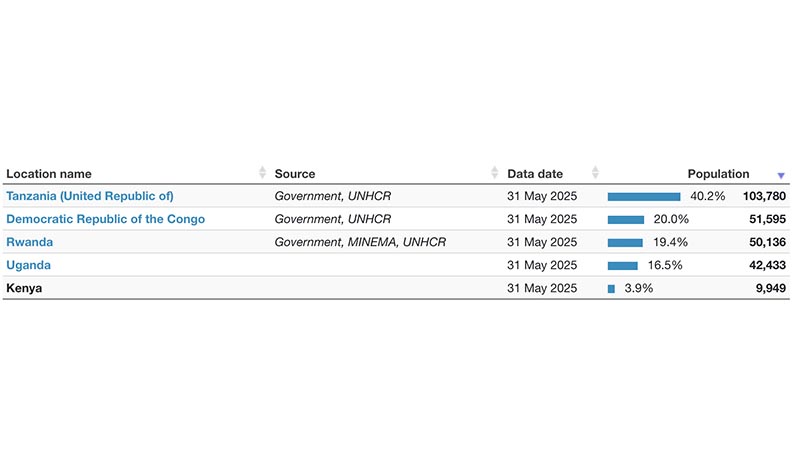

Les habitants de la colline Kigwena, commune Rumonge estiment que la pauvreté serait la cause principale de ces abandons. Cela pousse plusieurs enfants à aller chercher de l’argent dans des activités champêtres ou génératrices de revenus pour faire vivre leurs familles. La Tanzanie est la destination de la plupart des filles qui abandonnent l’école à Rumonge.

Une jeune fille de 16 ans a été arrêtée sur la colline Busebwa de la zone Gatete quand elle voulait franchir la frontière pour aller travailler en Tanzanie.

Elle témoigne avoir été manipulée par une personne qui fait ce genre de trafic. « On me disait qu’à l’étranger il faut être discipliné. Il y a du bon travail. Ils nous disaient également que nous serons payées tout en nous rappelant de partir avec les contacts de nos parents pour envoyés nos salaires une fois payées ».

Des enfants de la zone Gatete qui abandonnent l’école pour aller travailler en Tanzanie laissent un message écrit sur de petits papiers destiné à leurs parents. « Salut ! Je vous laisse. Je pars mais, je reviendrai. En réalité, pardonne-moi pour ce que j’ai fait mais priez pour moi ! Je pars à Dar- es- Salaam pour chercher la vie », écrivent certains d’entre eux.

En province de Cibitoke, les chiffres font froid dans le dos. Plus de 4 000 élèves sur 7 797 inscrits dans l’enseignement fondamental et post-fondamental ont fait le mur durant le premier trimestre de l’année scolaire en cours. « Face à la pauvreté dans les ménages, certains élèves peinent à tenir, d’où la nécessité de revoir à la hausse l’effectif des écoles pris en charge par le programme des cantines scolaires endogènes qui s’établit à 100 sur 314 écoles que comptent cette province », indique Joseph Nyandwi, le directeur provincial de l’éducation à Cibitoke.

Même situation à Ngozi où environ 3.348 élèves ont déjà aussi abandonné l’école. D’après Jean Pierre Ndikuryayo, directeur provincial de l’éducation à Ngozi, la principale cause de ces abandons est liée à de conditions précaires que vivent les familles. Des parents confient des travaux champêtres à leurs enfants. Il cite aussi la recherche du travail de transport à moto et de domestique.

En province de Gitega, diverses raisons empêchent les enfants de poursuivre leur scolarité. Malgré l’instauration de la gratuité de l’enseignement au Burundi, certains parents déplorent leur incapacité à assurer les frais souvent requis dans différentes écoles. « On n’exige aux enfants de payer une certaine somme pour rémunérer le travail des vacataires ou des veilleurs sans tenir compte des conditions de vie de leurs familles », s’indigne un père de huit enfants, rencontré à Gitega.

Une tendance à l’échelle nationale qui perdure d’autant plus que la déscolarisation touche à peu près 200 000 élèves chaque année selon l’Unicef. Cela étant, le taux d’abandons scolaires va crescendo au fil du temps, atteignant 26,5% au cours de l’année scolaire 2023-2024, d’après le rapport de l’analyse globale de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la vulnérabilité au Burundi, publié par le PAM.

Une situation alarmante

Selon Antoine Manuma, représentant de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l’enseignement et de l’éducation du Burundi (FNASEEB), la situation est alarmante. « Beaucoup d’élèves abandonnent l’école à cause de la pauvreté. Lorsqu’ils n’ont pas de quoi manger, ils ne peuvent pas étudier efficacement », s’indigne-t-il.

Il souligne que de nombreuses familles n’ont pas les moyens de fournir à leurs enfants « de la nourriture, des cahiers ou des stylos. » Ce qui entraîne des renvois pour incapacité à payer les contributions exigées notamment pour la reconstruction des écoles ou la préparation des examens.

Un autre facteur majeur est le manque de perspectives d’avenir pour les élèves. « Beaucoup n’ont plus confiance en leur avenir car, ils voient leurs aînés sans emploi malgré leurs études », déplore-t-il. Cette désillusion pousse certains à abandonner l’école prématurément pour éviter de « perdre du temps ».

Le représentant de la FNASEEB alerte également sur un constat alarmant. « Seuls 30 % des élèves qui commencent la première année parviennent à achever la neuvième année. Le taux d’abandons scolaires s’élève à plus de 70 %. »

L’absence d’une loi instituant l’obligation scolaire aggrave encore la situation. « Contrairement à d’autres pays où l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire, cette obligation légale n’existe pas dans notre système éducatif », déplore Manuma.

D’après David Ninganza, vice-président de l’ONG Sojpae, le classement du taux d’achèvement du cycle d’enseignement par province mérite une analyse particulière. Pour lui, certains élèves sont démotivés par manque de référence qui inspire l’intérêt pour les études au niveau de la communauté. « Il est tellement difficile pour un enfant d’avoir le courage de poursuivre ses études alors que son entourage n’a pas trouvé un emploi décent à la fin du cursus. », argumente-t-il.

M. Ninganza charge les parents de prendre leur responsabilité face à l’éducation de leurs enfants. Il fait savoir que « la place de l’enfant est à l’école. Il n’est jamais question que l’enfant assure le rôle des parents parce que la famille traverse une pauvreté aiguë. Ce sont les parents et la communauté qui doivent tout faire pour encadrer les enfants ».

Cet acteur de la société civile invite aussi les élus locaux à veiller à ce que tous les enfants soient à l’école et que les parents ne les empêchent pas de poursuivre leurs études. « Si réellement les éducateurs, en collaboration avec les parents, ne manifestent pas leur volonté de maintenir les enfants à l’école, de faire l’encadrement de proximité, il y aura toujours des départs. Déscolariser l’enfant, c’est vraiment une négligence notoire. », pointe-t-il.

Contraindre les enfants à rester à l’école

David Ninganza recommande aussi la concrétisation effective de rendre l’école gratuite et obligatoire. « Il faut aussi repenser le rôle des inspecteurs de l’éducation pour pallier cette problématique notamment en veillant toujours au respect de la discipline, au contrôle des mouvements des enfants et des enseignants en milieu scolaire ».

De son côté, Cassien Gashirahamwe, vice-président de la Coalition Bafashe Bige appelle le gouvernement à mettre en place plus de programmes visant l’amélioration des conditions de vie des ménages vulnérables. « On devrait aussi mobiliser tous les moyens pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves par la disponibilité du matériel didactique ; des infrastructures scolaires en quantité et en qualité ; des enseignants suffisants et compétents mais aussi combattre le phénomène des grossesses non désirées en milieu scolaire ».

Selon Pierre Nduwingoma, enseignant à université du Burundi dans l’institut pédagogique appliqué, IPA, il y a encore des défis dans l’organisation de l’enseignement dans les écoles. Cette situation fait que des enfants abandonnent l’école. « Les abandons scolaires s’expliquent par des manquements dans l’organisation des écoles et l’administration. Cela fait que les enfants abandonnent l’école comme si de rien n’était. La pauvreté qui fait que les frais demandés ne puissent pas être trouvés alors que la scolarité est gratuite ».

Pour lui, les enfants peuvent également quitter l’école de leurs propres grés. Certains abandonnent en effet à cause de l’échec, de l’ignorance de l’importance des études, du manque d’exemple de celui qui a réussi grâce aux études. Un élève peut s’absenter une fois, deux fois et ne pas s’inquiéter. Par après, il rentre pour du bon. D’autres partent pour chercher de l’emploi.

Pierre Nduwingoma trouve que certains parents sont responsables des abandons scolaires. Ici, il parle des problèmes familiaux et de la pauvreté des parents qui empêchent les élèves d’aller à l’école pour les aider dans leurs travaux.

Cet enseignant d’université prône la mise en place d’une loi pour que l’enseignement soit obligatoire. Cette loi, dit-il, doit punir des parents dont les enfants ne sont pas scolarisés ou abandonnent l’école. Il appelle l’administration à aider pour que tous les enfants restent à l’école.

Il conseille d’organiser des initiatives sur toutes les collines pour soutenir les enfants à l’école dans cette période de pauvreté. Il interpelle également les enseignants à éviter de traumatiser les enfants à l’école. Il considère que ceux qui battent les enfants soient punis car c’est interdit.

Nous avons essayé de contacter le ministère en charge de l’éducation pour réagir sur le sujet, en vain.

Quid du budget alloué à l’éducation ?

La loi des finances exercice 2024-2025 prévoit un budget de 731 milliards BIF réservé au ministère de l’Éducation nationale et de la Recherche scientifique, soit 11,6 % du budget général de l’État. Au cours de l’exercice dernier, le budget alloué à ce ministère était estimé à 10,8 % du budget général de l’Etat et au cours de l’année budgétaire 2022-2023, le même ministère avait reçu 14,3 % du budget général.

Sur ce budget réservé au ministère au cours de l’année 2024-2025, 67 % seront dépensés pour la rémunération des salaires. Le même budget de l’exercice 2024-2025 montre que seul 1 % du budget alloué à ce ministère est orienté vers l’achat des fournitures techniques, c’est-à-dire les lubrifiants et les carburants, les fournitures scolaires et pédagogiques, les fournitures administratives ainsi que le règlement des factures de l’énergie et de l’eau.

Cela étant, le budget orienté vers les constructions pour l’exercice en cours dépasse un peu 2 milliards BIF, soit 0,27 % pour l’exercice 2024-2025. Bref, un budget d’un peu plus de 25 milliards BIF, soit 3,45 % du budget alloué au ministère de l’Éducation nationale, au cours de l’exercice en cours, est dépensé comme frais de scolarité et d’entretien des élèves.