Le budget général de l’État pour l’exercice 2025-2026 est estimé à 5 258,6 milliards BIF, soit un accroissement des dépenses de 10 % par rapport à l’exercice précédent. Certaines taxes et impôts ont été modifiés, d’autres introduits. Les prix des documents de voyage ont été revus à la hausse. Beaucoup d’observateurs société civile et experts dénoncent un budget déséquilibré, perçu comme un fardeau pour le peuple.

Par Jérémie Misago et Jules Bercy Igiraneza Fabrice Manirakiza

La loi budgétaire pour l’exercice 2025-2026 a été promulguée par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, le 24 juin 2025. Sa mise en application a débuté le 1ᵉʳ juillet.

Les dépenses du budget général de l’État pour cet exercice tel que promulgué, s’élèvent à 5 258,6 milliards BIF, avec un déficit de 436,8 milliards BIF, contre 4 732,39 milliards pour l’exercice précédent, soit une augmentation de 10 %.

Le projet de loi de finances repose sur des prévisions budgétaires caractérisées par un déséquilibre entre recettes et dépenses publiques. Pour 2025-2026, le gouvernement burundais prévoit de mobiliser 4 821,82 milliards BIF de recettes, contre 4 211,22 milliards BIF en 2024-2025, soit une augmentation de 14,5 %. Ces recettes comprennent 2 207,99 milliards BIF de recettes fiscales et 942,43 milliards BIF de recettes non fiscales. Le déficit budgétaire, estimé à 436,9 milliards BIF, devra être comblé par des emprunts, qu’ils soient d’origine intérieure ou extérieure. Les dépenses courantes sont estimées à 2 751 485 701 012 BIF tandis que les dépenses d’investissement s’évaluent à 2 507 160 475 417 BIF.

L’Assemblée nationale du Burundi a adopté à l’unanimité le projet de loi de finances lors de sa plénière du vendredi 2 mai 2025 tandis que le Sénat l’a adopté en séance plénière le mercredi 7 mai 2025. Ce projet a été présenté par le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique, Nestor Ntahontuye, comme un signe clair de la volonté gouvernementale de renforcer la mobilisation des ressources internes tout en poursuivant les investissements dans les secteurs jugés stratégiques.

Les dépenses budgétaires présentées par le ministre et votées séparément par les deux chambres s’élevaient à 5 227,06 milliards BIF alors que dans la loi promulguée, elles sont estimées à 5 258,6 milliards BIF, soit un ajout de 31,5 milliards. Difficile de démêler ce qui s’est passé avec le budget général de l’État. Cela a suscité des interrogations. Un écart similaire entre la loi votée par le Parlement et la loi promulguée avait déjà soulevé des inquiétudes dans le budget 2024-2025. Nombre d’observateurs pointent du doigt des modifications opérées après le vote parlementaire.

Accroissement des dépenses des institutions

Les dépenses des institutions publiques ont connu une augmentation significative. Ainsi, les dépenses de la Présidence de la République ont presque doublé, passant de 65 milliards à 121,7 milliards BIF. Les dotations budgétaires du ministère de la Santé publique sont passées de 174,4 milliards à 215,6 milliards. Celles du ministère de la Solidarité nationale sont passées de 14,9 milliards à 18,6 milliards.

En 2025-2026, les dépenses pour le ministère de l’Éducation nationale s’élèvent à 684,5 milliards, contre 626,1 milliards l’exercice précédent. Le budget du ministère de la Justice passe de 44,7 à 58,9 milliards. Les dépenses du ministère de la Défense atteignent 670,4 milliards, contre 493,2 milliards en 2024-2025. Les dotations budgétaires de l’Assemblée nationale ont également augmenté, passant de 26,3 milliards à 30,9 milliards BIF.

Le budget est basé sur une prévision de croissance de 4,6 % en 2025-2026, contre 3,9 % l’année précédente.

Taxes et impôts revus à la hausse

Des mesures ont été prises pour renforcer la collecte des recettes fiscales, notamment par l’élargissement de l’assiette fiscale et la lutte contre la fraude. Ainsi, la loi de finances 2025-2026 introduit plusieurs nouvelles mesures, tandis que d’autres sont modifiées, afin de renforcer le contrôle et la mobilisation des recettes. Le secteur minier fait notamment l’objet d’une réglementation renforcée. Le gouvernement entend mettre fin aux pratiques frauduleuses et améliorer la contribution de ce secteur aux finances publiques. Ainsi, la taxe sur l’exploitation minière, auparavant fixée à 7 %, est portée à 16 %. Le ministère des Finances espère en tirer 130 milliards BIF.

Par ailleurs, une redevance informatique de 0,25 % sera appliquée à chaque déclaration douanière, avec un impact attendu de 17 milliards BIF. Une redevance administrative de 1 % est instaurée, avec un impact budgétaire estimé à 36 milliards BIF. Une surtaxe de 15 % est imposée sur les importations de fer à béton. Pour justifier cette mesure, le ministre des Finances a évoqué un objectif de protection de la production locale.

Le budget introduit aussi des mesures ayant un impact direct sur les citoyens : contribution spéciale pour l’achat de bancs, de manuels scolaires, et soutien à la carte d’assistance maladie. Parallèlement, des augmentations tarifaires ont été décidées : le passeport passe de 235 000 à 300 000 BIF, le laissez-passer de 30 000 à 50 000 BIF, et la carte CEPGL de 18 000 à 30 000 BIF.

Face à cette flambée des frais des documents de voyage, des élus ont exprimé leurs inquiétudes, arguant qu’elle risque de priver certains citoyens de ce service. Le ministre des Finances, Nestor Ntahontuye, a été catégorique : « Si les citoyens sont actuellement capables de demander les documents de voyage, ils seront également capables de s’adapter aux nouveaux prix. La plupart de ces documents sont demandés par ceux qui veulent voyager pour aller gagner de l’argent, ce qui ne peut pas les freiner à acheter ces documents aux prix fixés », a-t-il souligné.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, une amende administrative de 50 millions BIF par conteneur sera infligée à tout importateur échappant au contrôle douanier.

La loi de finances introduit aussi de nouvelles obligations pour les entreprises publiques, désormais tenues de verser leurs bénéfices aux institutions compétentes dans un délai de 30 jours après la déclaration de l’impôt sur le revenu. Cette mesure vise à améliorer la transparence et l’efficacité dans la gestion des ressources issues des entreprises d’État.

Analyse de Jean Ndenzako

« Sans une meilleure gouvernance, les ambitions risquent d’échouer face à une économie dépendante de l’aide. »

Le Burundi vient d’adopter sa loi de finances pour l’exercice 2025-2026. Avec un montant global fixé à 5 258,6 milliards de francs burundais, soit une hausse de 10 % par rapport à l’exercice précédent.

Le Burundi vient d’adopter sa loi de finances pour l’exercice 2025-2026. Avec un montant global fixé à 5 258,6 milliards de francs burundais, soit une hausse de 10 % par rapport à l’exercice précédent.

Pour l’économiste et professeur Jean Ndenzako, ce budget se veut ambitieux. Mais, à y regarder de plus près, il met également en lumière les défis structurels majeurs qui minent l’économie nationale. Jean Ndenzako en livre une lecture critique, soulignant la complexité d’une politique budgétaire « à la fois expansionniste et austère ».

Selon lui, « ce budget, caractérisé par un déficit de 436,8 milliards BIF, reflète à la fois les priorités du gouvernement et les contraintes macroéconomiques persistantes du pays. Une analyse approfondie révèle des enjeux majeurs en termes de viabilité fiscale, d’impact social et de gestion des ressources publiques ».

Dès l’abord, le professeur Ndenzako souligne le caractère expansionniste d’un budget dont plus de la moitié des ressources (52,3 %) est absorbée par les dépenses courantes, notamment les salaires des fonctionnaires et le service de la dette. « Cette situation s’explique par l’accumulation d’une dette publique représentant 69,3 % du PIB en 2025, selon la Banque mondiale, avec un risque accru de surendettement malgré une légère amélioration projetée d’ici 2027 », avertit-il.

Pour combler le déficit budgétaire estimé à 436,8 milliards BIF, le gouvernement envisage de recourir aux emprunts intérieurs. Une mesure déjà critiquée par la Cour des comptes, car elle pourrait « étouffer » le secteur privé et compromettre les conditions d’investissement local.

D’un autre côté, les recettes projetées sont en progression de 14,5 %, mais elles restent en deçà des besoins du pays. Le gouvernement mise notamment sur l’élargissement de l’assiette fiscale à travers de nouvelles taxes. Le professeur Ndenzako note que « les nouvelles mesures fiscales (taxe minière portée à 16 %, redevance douanière de 0,25 %) visent à élargir l’assiette fiscale, mais elles risquent de peser sur les entreprises et les ménages, déjà frappés par une inflation à 45,6 % en 2025. La surtaxe sur le fer à béton et la hausse des prix des documents de voyage (passeport à 300 000 BIF) pourraient aggraver le coût de la vie dans un contexte de crise économique. »

Une austérité qui risque d’élargir les inégalités

Sur le plan social, les critiques de l’analyste sont encore plus sévères. Certes, près de 47,7 % du budget sont orientés vers l’investissement, avec des projets comme le tronçon ferroviaire Malagarazi-Musongati. Mais, de nombreux obstacles compromettent l’efficacité de ces investissements. « Ces dysfonctionnements minent la confiance dans la capacité de l’État à améliorer les infrastructures et les services publics », déplore le professeur, en rappelant que le ministre des Finances a reconnu que 400 milliards BIF n’avaient pas été décaissés en 2024-2025 en raison de travaux non réalisés ou mal exécutés.

« Les ménages burundais subissent de plein fouet l’inflation alimentaire et la hausse des taxes. Avec 65 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté, les mesures d’austérité risquent d’accentuer les inégalités », explique M. Ndenzako.

Parmi les innovations fiscales les plus marquantes de cette loi budgétaire, la redevance administrative de 1 % et la redevance informatique de 0,25 % sont introduites sur les opérations douanières. D’après les autorités, elles pourraient rapporter plus de 17 milliards BIF. Le professeur Ndenzako estime cependant que « ces deux mesures, bien que modestes en apparence, élargissent la base contributive et renforcent le contrôle des flux commerciaux. »

Le secteur extractif est également touché par une réforme profonde. La redevance pour les exploitants artisanaux ou semi-mécanisés passe de 7 % à 16 %. Ce qui pourrait générer jusqu’à 130 milliards BIF. Mais cette mesure n’est pas sans risque : « Elle pourrait affecter la rentabilité des petits exploitants et nécessiter un accompagnement technique pour éviter une informalisation accrue du secteur », alerte le professeur.

Dans le domaine du bâtiment, une surtaxe de 15 % a été imposée sur les importations de fer à béton. Le gouvernement souhaite ainsi préserver ses réserves en devises et encourager la production locale. Toutefois, selon Ndenzako, « bien que le rendement fiscal attendu soit estimé à seulement 652 millions BIF, l’impact économique pourrait être plus large, notamment sur les coûts de construction et les prix du logement. Cette mesure s’inscrit dans une politique industrielle plus protectionniste, mais elle pourrait aussi ralentir certains projets d’infrastructure si elle n’est pas compensée par une offre locale suffisante. »

Des effets sociaux différenciés

Dans une évaluation plus nuancée, le professeur Ndenzako explique que les nouvelles redevances introduites dans la loi budgétaire auront des effets sociaux différenciés selon les catégories de population, les secteurs d’activité et le niveau de revenu des ménages. « Si elles visent à renforcer la mobilisation des ressources internes, elles risquent aussi d’accentuer certaines vulnérabilités sociales dans un contexte de vie chère et de faible pouvoir d’achat. »

Il poursuit : « D’abord, la hausse des prix des documents de voyage touche directement les citoyens, en particulier ceux qui dépendent de la mobilité régionale pour le commerce, les études ou les soins. » il trouve que cette mesure peut freiner les déplacements transfrontaliers et réduire les opportunités économiques pour les ménages à faibles revenus.

« Ensuite, la redevance sur les exploitants artisanaux ou semi-mécanisés de minerais, passée de 7 % à 16 %, pourrait fragiliser les petits producteurs, souvent issus de milieux ruraux. Sans accompagnement technique ou fiscal, cette hausse risque de pousser certains acteurs vers l’informel, réduisant ainsi leur accès aux marchés officiels et aux mécanismes de protection sociale. »

Il ajoute que la surtaxe de 15 % sur les importations de fer à béton aura un impact indirect sur le secteur de la construction, avec des répercussions sur le coût du logement. « Cela pourrait ralentir les projets immobiliers et affecter l’accès à un habitat décent, surtout en milieu urbain. »

Concernant les redevances administratives et informatiques (1 % et 0,25 %), il affirme que: « Leur effet social dépendra de la capacité de l’État à améliorer la qualité des services en contrepartie. Si ces prélèvements ne s’accompagnent pas d’une amélioration tangible, ils seront perçus comme une charge supplémentaire injustifiée. »

Enfin, la contribution spéciale de 0,5 % destinée à financer l’éducation et la santé (bancs, manuels, enseignants, carte CAM) pourrait, selon lui, avoir un effet redistributif positif, à condition que les fonds soient effectivement utilisés pour améliorer l’accès aux services sociaux de base. « Cela représente une opportunité de renforcer le capital humain, mais il nécessite une gestion rigoureuse et transparente », ajoute-t-il.

Pour une gestion plus efficace

Pour améliorer la gestion budgétaire, Jean Ndenzako propose plusieurs pistes. Il souligne l’importance d’une plus grande transparence, notamment par la publication en temps réel des rapports d’exécution et le recours à des audits indépendants. Il appelle également à une responsabilisation accrue des ministères, en sanctionnant ceux qui n’exécutent pas les travaux prévus malgré les fonds alloués. Enfin, il insiste sur la nécessité de mieux mobiliser les recettes grâce à la digitalisation de la collecte fiscale et à la lutte contre la fraude, en particulier dans le secteur minier.

Le professeur conclut que le budget 2025-2026 illustre une tension entre les ambitions de relance économique et les exigences de rigueur budgétaire. Ces réformes ne pourront réussir que si les défaillances de gouvernance sont corrigées. « Sans une gestion plus transparente et sans une lutte sérieuse contre la corruption, le pays risque de voir ses objectifs contrecarrés par une économie encore trop dépendante de l’aide extérieure et vulnérable aux chocs. »

Analyse de Jean Claude Nzigamasabo

« Le Gouvernement ne devrait pas continuer à augmenter les impôts mais plutôt diminuer ses propres dépenses non essentielles. »

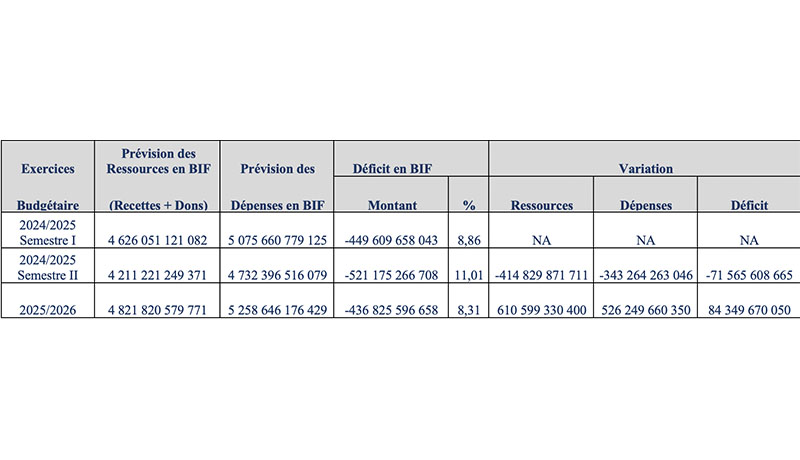

Pour bien analyser le budget général de l’État de l’exercice 2025-2026, Jean Claude Nzigamasabo, expert en fiscalité et en bonne gouvernance, s’appuie sur un tableau comparatif des chiffres des trois lois budgétaires successives.

Une inflation persistante et une croissance incertaine

Sur l’impact concret de la loi 2025/2026 dans un contexte de vie chère, Jean Claude Nzigamasabo rappelle le poids de l’inflation et la rareté des devises. « Par rapport à l’exercice précédent, avec la loi budgétaire 2025/2026, les recettes et les dépenses ont augmenté respectivement de 610 599 330 400 BIF (soit +14 %) et de 526 249 660 350 BIF (soit +11 %). Cette augmentation est raisonnable et non ambitieuse, compte tenu de l’inflation évaluée à 39 % par la Banque mondiale et le FMI, et de la rareté des devises étrangères qui impactent négativement les activités économiques. »

Sur l’impact concret de la loi 2025/2026 dans un contexte de vie chère, Jean Claude Nzigamasabo rappelle le poids de l’inflation et la rareté des devises. « Par rapport à l’exercice précédent, avec la loi budgétaire 2025/2026, les recettes et les dépenses ont augmenté respectivement de 610 599 330 400 BIF (soit +14 %) et de 526 249 660 350 BIF (soit +11 %). Cette augmentation est raisonnable et non ambitieuse, compte tenu de l’inflation évaluée à 39 % par la Banque mondiale et le FMI, et de la rareté des devises étrangères qui impactent négativement les activités économiques. »

L’expert en fiscalité met en garde contre le recours à des recettes faciles mais problématiques « Les leviers classiques pour augmenter les recettes de l’État sont généralement de deux ordres : l’augmentation du prix des carburants à la pompe et de la bière. La collecte de ces recettes est facile, avec un fort impact sur l’augmentation des recettes. Mais la disponibilité de ces produits en quantité suffisante fait défaut, en raison de la rareté des devises. Ce levier n’a donc été activé qu’à moitié sur les carburants, par une augmentation de 75 FBu/litre. Si l’approvisionnement en carburants reste problématique, cette hausse n’aura qu’un effet limité. »

Un avertissement : le poids fiscal sur les citoyens

Jean Claude Nzigamasabo critique la tendance à faire porter le fardeau fiscal sur les citoyens. « La loi budgétaire 2025/2026 a également revu à la hausse le taux d’imposition de certains impôts, taxes et redevances. Certains de ces prélèvements auront un impact sur l’augmentation des prix des produits concernés sur le marché, rendant davantage la vie chère pour les citoyens. Le gouvernement ne devrait pas continuer à augmenter les impôts comme solution au financement des dépenses, mais plutôt réduire ses propres dépenses non essentielles. »

L’expert dresse un constat pessimiste sur les perspectives de croissance tant que la devise étrangère restera rare :« Tant que les devises étrangères sont insuffisantes pour permettre une importation en quantité suffisante des produits nécessaires au fonctionnement de l’économie nationale, l’économie burundaise continuera à stagner. »

Pourquoi devrions-nous continuer à rémunérer du personnel dont le résultat de leur service est apparemment presque nul? Je veux dire par exemple ceux qui ont pour mission d’approvisionner et gérer le carburant, les devises, l’eau et électricité, le sucre, les médicaments… Il me semble que nous payons des salaires pour des services non rendus ou rendus de façon peu satisfaisante. C’est de la mauvaises gestion, cela s’appelle fonctionnement à perte. Et chaque jour les pertes augmentent, la budgétisation devrait en tenir compte.

Avec un tel budget, le Burundi sera émergent en 2040 et mieux, … développé en 2060.

Dieu du ciel et de l’univers! La Presidence de la Republique se voit allouer un budget de 121.7 milliards contre 215.6 milliards pour la santé d’une population de plus ou moins 12 millions d’habitants. Comprenez donc pourquoi ceux qui votent de tels projets de loi sont elus a plus de 98%.

Ruiner un Etat just pour entretenir des institutionens incompetentes just pour appauvrir un pays . Une democratie illusioniste juste Pour enrichir les membres du parti au pouvoir .