Jean KADODWA

Face aux espoirs placés dans les exportations minières brutes, une analyse économique rigoureuse s’impose. Comme le souligne l’économiste Jean Ndenzako, « l’exportation de minerais bruts peut donner l’illusion d’une croissance rapide, mais elle ne génère pas de véritable valeur ajoutée ». Cette situation illustre parfaitement le paradoxe de la malédiction des ressources (Auty, 1993), où l’abondance de ressources naturelles entrave le développement à long terme.

La théorie du Dutch Disease (Corden & Neary, 1982) nous avertit que les afflux de devises provenant des exportations minières risquent de déprécier le franc burundais, rendant non compétitifs les autres secteurs exportateurs, comme le café ou le thé. Ce phénomène s’est concrétisé au Nigeria dans les années 1970, où la manne pétrolière a anéanti l’agriculture d’exportation.

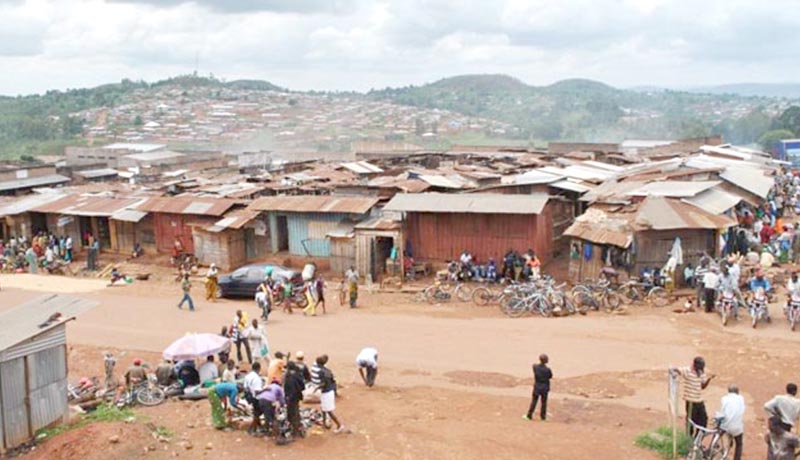

La RDC voisine incarne la version la plus dramatique de cette malédiction : malgré des réserves colossales de cobalt et de cuivre, le pays reste l’un des plus pauvres au monde. Comme le déplorait déjà l’économiste John Maynard Keynes, « les ressources naturelles devraient être une bénédiction, mais trop souvent elles se transforment en malédiction ».

Les piliers d’une politique minière optimale

- Gouvernance et transparence

L’adhésion à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) est cruciale. Le Botswana, classé parmi les pays les mieux gérés d’Afrique, démontre l’importance d’une gouvernance vertueuse : depuis 1970, son PIB par habitant a été multiplié par dix grâce à une gestion rigoureuse des revenus diamantifères.

- Création de valeur ajoutée

La théorie des liens productifs (linkages) d’Albert Hirschman (1958) souligne la nécessité de connecter le secteur minier au reste de l’économie. La Norvège offre un exemple remarquable : en développant une industrie nationale de services pétroliers, elle a créé une valeur ajoutée bien supérieure à la simple extraction.

- Gestion macroéconomique

La création d’un fonds souverain, sur le modèle du Pula Fund botswanais ou du fonds norvégien (le plus important au monde), permet de lisser la consommation face à la volatilité des prix et d’épargner pour les générations futures.

- Investissement stratégique

L’économiste Joseph Schumpeter insisterait sur la nécessité d’innovation et de destruction créatrice. Le Chili l’a compris en développant une expertise mondiale en métallurgie et en utilisant ses revenus miniers pour financer l’innovation.

- Développement durable

Le prix Nobel Amartya Sen rappelle que le développement doit se mesurer à l’aune des capabilités des individus. Une politique minière durable doit donc bénéficier aux communautés locales et préserver l’environnement.

Le Burundi est-il prêt à intégrer le modèle du Botswana ?

La question de la préparation du Burundi à adopter le modèle botswanais mérite une analyse nuancée, qui reconnaît à la fois les défis immenses et les opportunités potentielles.

Les obstacles structurels majeurs

Plusieurs facteurs fondamentaux distinguent radicalement la situation du Burundi de celle du Botswana des années 1960 :

- Contexte institutionnel et historique : le Botswana a hérité d’institutions relativement solides à l’indépendance et a connu une stabilité politique continue. Le Burundi, en revanche, émerge de décennies de conflits cycliques et doit reconstruire un État de droit fragilisé.

- Échelle des ressources : les réserves de diamants du Botswana étaient parmi les plus importantes au monde, générant des revenus suffisants pour transformer l’économie. Les réserves minières burundaises (nickel, or, terres rares) semblent plus modestes et moins immédiatement rentables.

- Capital humain et infrastructures : le Botswana disposait d’un niveau d’éducation et d’infrastructures de base supérieurs au départ. Le Burundi part de plus loin, avec des défis importants en matière de formation technique et d’infrastructures énergétiques.

Raisons d’espérer : des prérequis en construction

Certains développements récents suggèrent des avancées potentielles :

- Prise de conscience institutionnelle : les autorités commencent à reconnaître la nécessité d’une meilleure gouvernance minière, comme en témoignent les réformes du code minier.

- Engagement régional : l’intégration dans la Communauté d’Afrique de l’Est pourrait faciliter le transfert de compétences et l’harmonisation des standards.

- Intérêt des partenaires techniques : la Banque mondiale et d’autres acteurs soutiennent des projets de renforcement des capacités dans le secteur minier.

Feuille de route réaliste : du Botswana en mode adapté

Plutôt qu’une adoption pure et simple du modèle botswanais, le Burundi devrait envisager une approche progressive :

Phase 1 (0-2 ans) : Fondations de la gouvernance

- Adhésion accélérée à l’ITIE

- Renforcement des capacités de négociation des contrats

- Lutte ciblée contre la corruption dans le secteur minier

Phase 2 (2-5 ans) : Petite transformation et capital humain

- Développement d’unités de concentration et de lavage des minerais

- Création d’un institut de formation minière et métallurgique

- Mise en place d’un fonds de stabilisation minière

Phase 3 (5-10 ans) : Transformation moyenne et diversification

- Installation d’unités de métallurgie de base

- Développement de liens avec d’autres secteurs économiques

- Création d’un fonds souverain partiel

Le défi de la volonté politique

Comme le souligne l’économiste Paul Collier, « la gestion des ressources naturelles est un test décisif de la qualité du leadership politique ». La réussite du Botswana tient largement à la vision à long terme de ses dirigeants, notamment Sir Seretse Khama.

Au Burundi, la question centrale est moins la disponibilité des ressources que la capacité à résister aux pressions pour des revenus immédiats, au détriment d’un développement durable.

Conclusion : prêt dans l’absolu ? Pas encore. Sur la voie ? Possiblement.

Le Burundi n’est pas encore prêt à reproduire intégralement le modèle botswanais, mais il peut s’en inspirer pour construire sa propre voie. La fenêtre d’opportunité existe, mais elle nécessite :

- Un leadership visionnaire et intègre

- Une société civile vigilante

- Un engagement international soutenu

- Une patience stratégique face aux pressions à court terme

Comme le disait le premier président du Botswana, Sir Seretse Khama : « Nous devons tirer le meilleur parti de nos ressources limitées tout en planifiant pour les générations futures. »

C’est cet esprit que le Burundi doit aujourd’hui adopter, en adaptant les leçons botswanaises à sa réalité spécifique. Le chemin sera long, mais chaque étape franchie dans la bonne direction rapprochera le pays d’une gestion vertueuse de ses ressources minières.

Au-delà du leurre

Comme le résume l’économiste Daron Acemoglu, « ce ne sont pas les ressources qui déterminent la prospérité, mais les institutions ». Pour le Burundi, l’enjeu n’est pas d’interdire l’exploitation minière, mais de la transformer en levier de développement institutionnel et économique.

La voie de l’émergence nécessite de dépasser le statut de fournisseur de matières premières brutes pour construire une économie diversifiée et industrialisée. Le temps n’est plus aux illusions de croissance facile, mais à la construction patiente d’une prospérité durable, où les ressources minières serviront de tremplin plutôt que de leurre.

*Les articles de la rubrique « opinion » n’engagent pas la rédaction

« Comme le résume l’économiste Daron Acemoglu, « ce ne sont pas les ressources qui déterminent la prospérité, mais les institutions ». Pour le Burundi, l’enjeu n’est pas d’interdire l’exploitation minière, mais de la transformer en levier de développement institutionnel et économique. »