Par Simon Kururu

A quand un cardinal burundais ?

Ce jeudi 8 mai 2025, l’Eglise catholique a eu un nouveau pape, le Cardinal Robert Francis Prevost. Il a immédiatement pris le nom de règne de Léon XIV. Le vote a été très rapide et a surpris beaucoup de gens. Mais, pourtant, depuis la déclinaison de la santé de Sa Sainteté, le Pape François, même si ce n’est pas claironné, des consultations idoines se sont déroulées dans les coulisses, pour dresser le portrait-robot du futur pape.

Le retour à la présidence des Etats-Unis de Donald Trump pourrait avoir eu un poids décisif dans le choix du nouveau pape. Car, qu’on le veuille ou non, le Président Trump fait peur à une partie considérable des Américains et, malheureusement aux peuples du monde entier. Jamais au 20ème siècle et en ce début du 21ème siècle un Chef d’Etat d’une super puissance mondiale n’avait claironné son intention délibérée de s’approprier des territoires souverains… « pour gagner plus d’argent, rendre les riches plus riches, et, malheureusement, les pauvres plus pauvres ».

Il fallait un contrepoids. Les cardinaux réunis en conclave à Rome n’ont pas hésité. Ils ont choisi un américain qui a pris aussi le label « latino », pour orienter le milliard et demi de catholiques disséminés sur tous les continents. Il va être leur guide spirituel, afin qu’ils soient résilients dans un environnement géopolitique incertain.

Ma première réaction à l’annonce de l’élection d’un nouveau pape a été : « Bienvenue Pape Léon XIV. Ma prière : donnez-nous un cardinal burundais. Car, nous avons des prêtres et évêques d’une bonne prestance ».

Qu’est-ce qui cloche pour l’ascension des évêques burundais ?

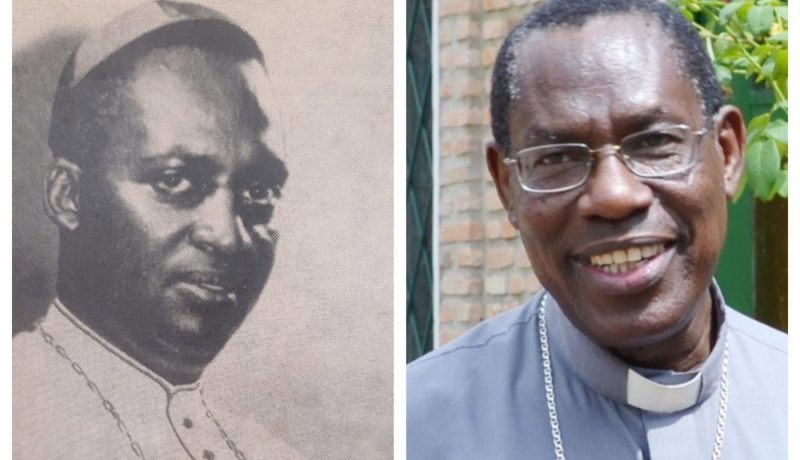

Cette question me taraude l’esprit, me tourmente, depuis bien longtemps. Si je me réfère aux pays voisins, la République Démocratique du Congo a eu son premier cardinal en avril 1969. Il s’agit de Joseph Albert Malula. Qu’on le veuille ou non, il était perçu comme un contre-pouvoir au Président Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga. Au Rwanda, c’est le 28 novembre 2020 qu’Antoine Kambanda a été élevé au rang de cardinal. Là aussi, on attend de lui qu’il inspire d’une façon ou d’une autre le pouvoir en place.

Je me souviens qu’à des époques lointaines et proches, les milieux politiques et religieux du Burundi ont été agités par des pronostics sur le premier cardinal burundais. J’ai entendu chuchoter les noms de leurs excellences, Michel Ntuyahaga, André Makarakiza, Simon Ntamwana, Bernard Bududira, Joachim Ntahondereye, Gervais Banshimiyubusa… Les décideurs du Vatican n’ont pas été convaincus par les désidératas des uns et des autres.

Et pour cause : la nomination d’un évêque ou d’un cardinal est l’aboutissement d’un très long et minutieux processus de consultations en coulisses. Les responsables religieux catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans sont sondés par des voies parfois détournées. Il en est de même pour les dirigeants politiques, ressortissants des partis au pouvoir ou de l’opposition. Des revues de presse sont constamment effectuées, pour tâter le pouls de l’opinion. Les milieux diplomatiques ne sont pas oubliés.

Le curriculum vitae du candidat est fouillé de fond en comble, pour rechercher des éléments pouvant entraver sa future mission. Car, comme l’a dit au XIXème siècle le philosophe allemand Nietzsche, « le diable se cache dans les détails ». L’image d’une personnalité peut être ternie par une petite phrase qu’elle a prononcée. Ce petit élément peut semer la zizanie de manière insidieuse et freiner son ascension dans l’administration, dans les institutions politiques et religieuses. C’est ce qui, à mon humble avis, retarde la nomination d’un cardinal burundais.

Principal obstacle : l’ethnie

A la fin des années 1950, le virus ethnique a été injecté au Rwanda et au Burundi. Avec comme élément déclencheur les rivalités entre Hutu et Tutsi. Depuis lors et jusque maintenant, la première question que les gens posent sur une personnalité qui émerge, c’est son origine ethnique. Automatiquement, tous ses points positifs sont effacés par des considérations déviantes. Conséquence, le pays est secoué de façon cyclique par des violences ciblées contre l’une ou l’autre ethnie, par des ségrégations et séparations de communautés, par des rébellions armées et des insurrections.

Mes investigations me permettent d’affirmer « tout en mettant les gants », que jusqu’à ce jour, un des gros obstacles à la nomination d’un cardinal burundais est la rareté de personnalités religieuses qui fédèrent les points de vue hutu et tutsi, « jettent les ponts » entre les communautés. Un souhait que j’ai décelé dans les premiers propos du pape Léon XIV. Il faut saisir le fil qu’il lance.

Lors de la visite du pape Jean-Paul II au Burundi en septembre 1990, j’ai su par des source généralement bien informée que la question d’un cardinal burundais a été évoquée dans les coulisses. Sans succès. Plus tard, le pape François aurait été approché. Mais les consultations n’ont pas été concluantes. Car, même au sein du clergé catholique burundais, le consensus est rarement obtenu sur les oiseaux rares à lancer dans l’arène.

Quelle solution ?

Il faut puiser les idées et les innovations dans le passé proche ou lointain. Je recommande aux religieux burundais, aux prêtres, aux évêques, aux hommes politiques, aux citoyens de ce beau pays, de s’inspirer de Benjamin Franklin, un imprimeur, écrivain, physicien et diplomate américain (1706-1790), un des pères fondateurs de la nation américaine qui disait : « je ne dirai du mal de personne et je dirai tout le bien que je sais de tout le monde ». Lorsqu’on vous interrogera sur un candidat cardinal, dites tout le bien que vous connaissez de lui et ne cherchez pas les poux dans ses cheveux ou ses habits.

Car, hier, aujourd’hui et demain, tout se joue dans les coulisses pour la nomination d’un cardinal. Soutenons les Burundais qui émergent sans considération de l’ethnie, de la région. Que l’église catholique du Burundi s’engage résolument dans le combat contre les extrémistes de tous bords, hutu et tutsi, dont certains ont pignon sur rue en Amérique (Canada et Etats-Unis), en Europe et dans certains pays africains. En commençant à balayer dans leur « chapelle ». Car, les observateurs attentifs dont je fais partie décèlent des imperfections, qui peuvent heureusement être améliorées.

Je ne vais pas puiser une citation dans les saintes Écritures, mais, je conclus en citant deux auteurs : Antoine de Saint-Exupéry qui disait : « la perfection n’est pas atteinte quand il n’y a plus rien à ajouter, mais, quand il n’y a plus rien à enlever ». Pour sa part, Alain Ducasse affirmait : « … tous les jours on se remet en question, on essaie de s’améliorer, demain, on sera meilleur qu’hier ». Au travail, chers pasteurs et à bientôt un cardinal burundais.

Simon Kururu

[email protected]

Ibi sivyo. Mutima Mweranda niwe atora. Rekera igikorwa Mutima. Esprit Saint ntamazuru araba.

Ce clin d’œil est très pertinent. L’église catholique devrait s’en inspirer. Merci Antoine, merci Kururu! Vous êtes formidables comme toujours!

Ce clin d’œil est très pertinent. L’église catholique devrait s’en inspirer. Merci Antoine, merci Kururu! Vous êtes formidables comme toujours! ❤️

Akari mu mpene niko kari no mu ntama !!

ICO bikoze uri umubeshi wewe Simoni Kururu. ICO ni igikorwa ça Mutima Mweranda. Ekleziya ni ya Mutima Mweranda. Reka rero kubesha abasomyi. ubeshera n’Imana itora abasuku bayo. Mutima w’Imana akuyobore Uze urandika ukuri.

Chère Marie Goreth

Vous avez le droit de penser que c’est comme vous le croyez.

En ce qui me concerne, je suis convaincu que « Imana ifashwa ». Vous pouvez être une dévote et passer des jours et des nuits à prier, réciter le rosaire, si vous personnellement vous n’agissez pas, vous n’obtiendrez rien de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Que Dieu vous protège.

Si je mens quelque part, n’hésitez pas à m’interpeller, sur mon e mail

Merçi Kaburahe

Bonne sdisssertation

Très belle analyse. Chapeau bas Sieur Kururu. A titre personnel, je me donne comme défi de ne parler mal de personne pendant 24 heures.

« Au Rwanda, c’est le 28 novembre 2020 qu’Antoine Kambanda a été élevé au rang de cardinal. »

« Mes investigations me permettent d’affirmer « tout en mettant les gants », que jusqu’à ce jour, un des gros obstacles à la nomination d’un cardinal burundais est la rareté de personnalités religieuses qui fédèrent les points de vue hutu et tutsi, « jettent les ponts » entre les communautés. »

Par cette affirmation, Monsieur Kururu veut nous convaincre que le cardinal Kambanda fédère à volonté les points de vue hutu et tutsi dans son pays, et que c’est pour cette raison qu’il a été nommé. Heureusement qu’il a pris le soin, avant cette affirmation, de mettre des gants d’une épaisseur de 5cm.

Cher ou chère Rooter

Merci d’avoir remarqué que j’ai mis des gants.

Quand on fait des analyses, on se base sur des faits réels, inattaquables, et des indices qu’on ne peut pas négliger.

Pour le cas du Rwanda, je suis convaincu que le Vatican a tenu compte d’un contexte environnemental analysé sous les angles politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et législatif.

J’ai fait de même et formulé une opinion.

Simon Kururu, ndakwibuka cyane muri za 1980…,ama editorial yawe, mu binyamakuru, uri umugabo, uri ni imfura cyane, komera k’ umuheto, ego uri umunyabwenge.