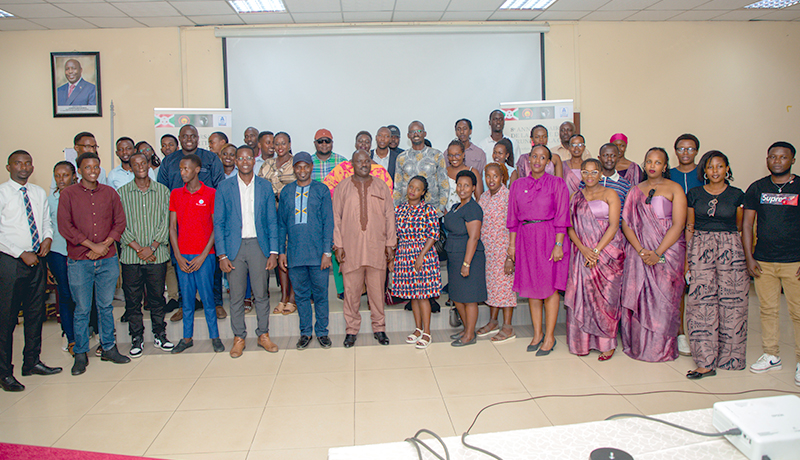

Ce 27 octobre, Afrique Média a organisé à Bujumbura une conférence-débat de haut niveau consacrée au thème : « Retraits africains de la CPI : Burundi, AES et souveraineté judiciaire en question ». Huit ans après le retrait historique du Burundi de la Cour pénale internationale, cette rencontre a réuni des juristes, des diplomates, des chercheurs, des étudiants, des journalistes et des acteurs de la société civile pour débattre des implications politiques, juridiques et diplomatiques de ces retraits, dans un contexte où les pays de l’Alliance des États du Sahel ont eux aussi décidé de tourner le dos à la Cour.

Les participants ont examiné la place de l’Afrique dans une justice internationale souvent perçue comme déséquilibrée, ainsi que les alternatives possibles pour bâtir une justice souveraine, crédible et respectueuse des droits humains. Les échanges ont rappelé que, depuis sa création en 1998 par le Statut de Rome, la CPI devait juger les crimes les plus graves : génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, mais qu’au fil des années, elle a concentré l’essentiel de ses poursuites sur le continent africain.

Plusieurs intervenants ont noté que près de 70 % des affaires soumises à la Cour concernent des ressortissants africains. Cette situation interroge sur la neutralité de l’institution et alimente un sentiment d’injustice parmi les pays du Sud. Selon Me Chris Darnaud Habonimana,« le retrait de la CPI est un acte stratégique et symbolique contre le néocolonialisme, une affirmation de notre souveraineté et de la capacité de nos tribunaux à juger nos citoyens ». Il a insisté sur le fait qu’aucune nation ne souhaite renoncer à sa dignité juridique, mais qu’aucune non plus ne doit se soustraire à la responsabilité de rendre justice. Pour lui, la souveraineté doit servir de levier pour construire des institutions nationales solides, capables d’assurer une justice indépendante et équitable.

Le débat est revenu sur le cadre juridique du retrait. L’article 127 du Statut de Rome reconnaît à tout État partie le droit de se retirer de la Cour, à condition d’en notifier officiellement le Secrétaire général des Nations unies. Le Burundi, en octobre 2017, a quitté la CPI, une décision intervenue alors que la Cour menait une enquête préliminaire sur les violences politiques de 2015. Cependant, même après ce retrait, la compétence de la CPI reste valable pour les crimes commis avant la date de sortie, ce qui montre la complexité du processus.

Le magistrat malien Assan Maguate Seye a, de son côté, rappelé que « plus de 70 % des affaires traitées par la CPI concernent des États africains ou leurs représentants, car la Cour ne juge pas les États en tant que tels, mais leurs ressortissants ». Il a aussi souligné que certaines grandes puissances, comme les États-Unis, la Chine, la Russie, Israël ou la Birmanie, ne sont pas pénalement responsables devant la CPI, ce qui renforce l’impression d’un système à deux vitesses.

Selon lui, il ne s’agit pas de prôner un retrait massif des pays africains, mais plutôt de plaider pour une justice complémentaire, mieux adaptée aux réalités du continent. Il a ainsi proposé une coopération entre la CPI et la future Cour pénale sahélienne, qui pourrait voir le jour dans le cadre d’une juridiction mixte nord-sud ou d’une collaboration sud-sud, notamment avec le Burundi.

Il a affirmé qu’il ne faut pas qu’il y ait « un retrait massif de la CPI, car chaque pays a ses propres réalités. Nous plaidons plutôt pour une collaboration et une adhésion à la future Cour pénale sahélienne, en partenariat avec la CPI. Rien n’empêche qu’un jour, cette Cour sahélienne puisse coopérer avec la CPI dans le cadre d’une juridiction mixte, ou à travers une collaboration nord-sud et sud-sud, notamment avec le Burundi, pour certains dossiers. Tous les champs du possible restent ouverts, et avec le temps, l’avenir dira ce qu’il en sera. La justice, encore une fois, ne peut se construire que si nous assumons nos responsabilités et comprenons ensemble les véritables enjeux, afin de bâtir des perspectives pour un avenir meilleur pour tous. »

Pour Gonzague-Patrick Baligizi, conseiller politique principal au Bureau de la Représentation de l’Union africaine au Burundi, la CPI ne remplit pas toujours sa mission de manière équilibrée. Sans condamner frontalement la Cour, il a estimé qu’elle n’a pas su honorer le continent africain. « Voyez qui est jugé là-bas. Pensez-vous que c’est pour honorer l’Afrique ? Sommes-nous fiers de voir nos dirigeants traînés devant cette institution ? Qu’y gagnons-nous vraiment ? » Pour lui, l’Afrique doit développer une justice qui rassemble, réconcilie et restaure, plutôt qu’une justice perçue comme punitive et sélective.

Cette conférence, rehaussée par la présence de plusieurs personnalités, dont M. Pontien Hatungimana, secrétaire permanent au ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des Droits de la personne humaine et du Genre, et M. Marcelino Nko Roku, représentant et chef du Bureau de liaison de la CEEAC. Les intervenants ont insisté sur la responsabilité des États à construire des systèmes judiciaires crédibles capables de traiter, sans ingérence, les crimes les plus graves tout en respectant les standards internationaux.