Poète économique à propulsion manuelle, témoin fidèle du franc qui fond comme sucre dans le café noir de l’inflation.

Par Thérence Niyongere

CHRONIQUE N°2 : L’inflation, ce feu qui mijote nos espoirs

Comment vit-on dans un pays où le prix du sucre grimpe plus vite que les prières du matin ?

Où l’huile se cache, le haricot se raréfie, et les salaires ne bougent que dans les rêves ?

L’inflation, chez nous, ce n’est pas un mot de technocrate, c’est une brûlure quotidienne.

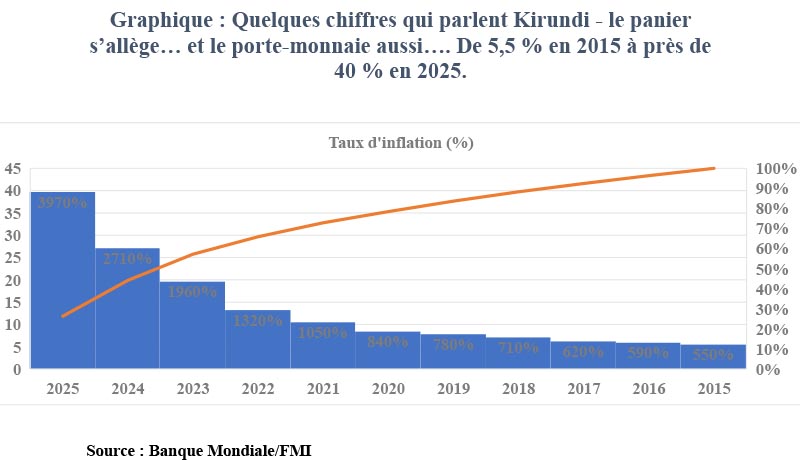

Elle ne loge pas dans les courbes, mais dans les casseroles. Elle ne s’analyse pas seulement en pourcentages, … mais en cuillères de riz et en sourires crispés au moment de payer. Un pain à 500 BIF hier coûte aujourd’hui 1000. Le sucre, l’huile, le savon, chacun s’élève comme une fusée, pendant que les revenus rampent.

Et pourtant, le pays tient. La population, cette économiste du quotidien, a appris à jongler avec les flammes de l’inflation. On partage les plats, les prières, les astuces et parfois même la honte de demander un crédit chez la voisine.

A Bujumbura comme à Kirundo, on cuisine en groupe, on divise les frais, on fusionne les marmites et les espérances. Trois familles, une marmite, un miracle.

Dans les marchés, les négociations sont devenues un art martial. On ne discute plus pour le plaisir, mais pour sauver le peu qu’il reste. Une vendeuse t’offre un crédit silencieux, le voisin propose de l’échange, l’enfant apprend à convertir les centimes en gestes. On ne parle pas ici d’épargne formelle, mais d’intelligence collective. D’une tontine de riz, d’un réseau de solidarité, d’un “prête-moi deux tomates, je te rends quatre courgettes demain”.

Même l’humour devient une monnaie de résistance. Face à la flambée des prix, on ne se révolte pas toujours. On rit. Un rire jaune, parfois. Mais un rire quand même. On dit : “Les haricots sont devenus des bijoux.” Ou : “On fait régime national, pour des raisons budgétaires.” Ce n’est pas du cynisme : c’est de la dignité qui résiste.

La vraie question devient alors : comment ce peuple arrive-t-il encore à avancer, à espérer, à nourrir, à bénir, dans un contexte où tout semble se contracter ? Peut-être que la réponse n’est ni dans les banques, ni dans les politiques, mais dans les cœurs. Dans ce muscle invisible qu’on appelle solidarité, dans cette compétence non monétaire qu’on appelle foi.

Alors, à ceux qui veulent comprendre le Burundi, venez au marché. Asseyez-vous près d’un vendeur de beignets. Suivez une maman qui prépare le repas avec une main d’ingrédients et deux mains de sagesse. Écoutez les histoires que se racontent les femmes autour d’une marmite vide. Là se trouve le vrai manuel d’économie burundaise.

Et vous, chers lecteurs, chères lectrices :

Quand l’eau chaude devient le plat principal, que reste-t-il à espérer ?

Peut-on survivre sans farine, mais avec tendresse ?

Et si la vraie croissance n’était pas dans les chiffres… mais dans le fait de continuer à se partager le peu avec amour ?

Peut-on continuer à nourrir une famille quand les prix ne descendent plus, mais les portions si ?

Peut-on encore croire en demain quand le marché d’aujourd’hui ressemble à un test de survie ?

À vendredi prochain.

Pour une autre chronique, toujours sur feu doux… mais bien vivante.

Pour une autre chronique d’une économie obstinée, … et affamée de solutions.

Bonjour.c’est un bon message.Mais un jour ,espérons que vous amènerez un autre message de proposition de solution à ces défis

.Courage.