Des textes légaux et pratiques peuvent devenir des sources de violences de masse. Pour certains habitants de la commune Muhanga, province de Butanyerera, cela arrive quand elles entretiennent l’injustice, l’exclusion ou la discrimination. Ils appellent au vote des lois justes pour le bien de la société.

Certaines lois et pratiques traditionnelles ont historiquement contribué à institutionnaliser l’exclusion, notamment sur des bases ethniques, politiques ou sociales. Des politiques d’accès inégal à l’éducation, à l’emploi ou à la terre ont généré chez les populations exclues un sentiment profond d’injustice. Ce qui a constitué un terreau fertile pour les conflits. Des pratiques coutumières peuvent marginaliser certaines catégories sociales notamment les femmes, les jeunes ou les Batwa, surtout dans la gestion des terres ou dans la prise de décisions.

L’histoire burundaise en témoigne, notamment lors des tragédies de 1972, 1988 et 1993, où des inégalités perçues dans les institutions de l’État ont alimenté la haine et la violence.

Les habitants de la colline Masama trouvent que certaines coutumes continuent d’exclure les femmes, les jeunes ou les Batwa de la gestion des terres, dans la participation aux décisions communautaires ou de l’héritage. « Des autochtones Batwa n’ont pas de terres cultivables. Ils n’ont même pas de portion de terre alors que le gouvernement ne manque pas de terres à donner à cette catégorie de Burundais. », indique Alphonse Ndizeye.

Pour une habitante de cette colline, les coutumes discriminent et excluent les femmes pour certains droits. Elle parle de l’héritage des terres dans la famille. « Elles ne sont pas considérées sur le même pied d’égalité que les hommes. C’est frustrant. »

De son côté, une femme de la communauté Batwa dénonce l’injustice à leur encontre. Elle trouve qu’il est inadmissible que les membres de la communauté Batwa soient considérés comme des autochtones alors qu’ils n’ont pas de terres. « C’est ridicule. Nous demandons d’être considérés comme les autres. »

Une source de violences

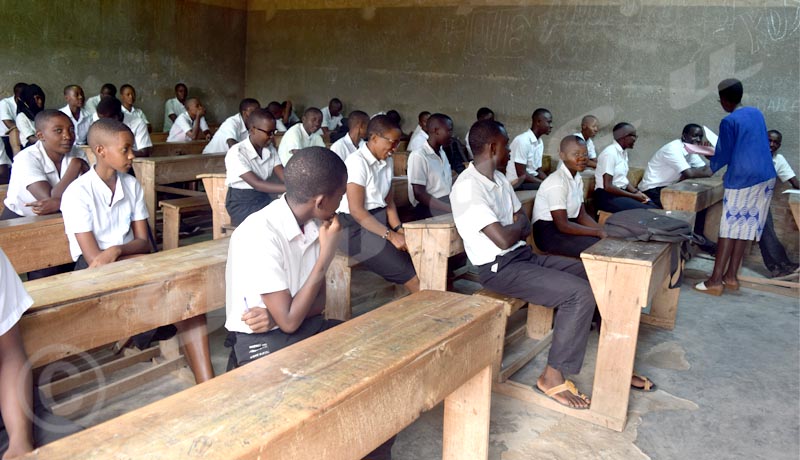

Jean-Marie Ndayizeye, chef de la colline Masama souligne que les coutumes discriminaient les membres de la communauté Batwa ainsi que les filles et les femmes. « Les Batwa étaient exclus des lieux publics et des associations. Dans les bars, on les servait à part et avant qu’un autre citoyen soit servi, l’objet utilisé devait être lavé. Les filles étaient également exclues de l’éducation. Elles étaient assignées à la maison pour des travaux ménagers. »

Il fait savoir que les lois et coutumes discriminatoires n’ont pas de place dans la communauté. Il appelle au traitement juste de tout individu pour consolider la cohésion sociale.

Vital Nzambimana, doctorant en sociologie à l’université de Yaoundé I et chercheur sur des questions sociales fait le même constat. Il parle lui aussi de l’exclusion des filles et des femmes de l’héritage avec l’absence d’une loi sur la succession, des pratiques traditionnelles qui font que dans certaines familles l’éducation des garçons soit valorisée plus que celle des filles.

Il estime que ceux qui votent les lois et appliquent des coutumes discriminatoires poursuivent leurs intérêts. Il peut s’agir des intérêts politiques, économiques ou symboliques. « Un seul groupe veut s’accaparer de tous les intérêts par égoïsme. »

Vital Nzambimana considère que les lois et coutumes discriminatoires affaiblissent la cohésion sociale et alimentent la méfiance dans la société. La transmission intergénérationnelle de l’injustice aggrave la situation. « Les enfants des victimes, par exemple, héritent souvent d’un accès réduit aux ressources, d’un statut social dévalorisant ou d’un sentiment d’injustice non résolu. »

Pour éviter l’irréparable, cet expert propose la reformulation des lois injustes, l’abolition ou la modification des textes discriminatoires. « Tout cela doit être accompagné par le renforcement des institutions, l’éducation et la sensibilisation sur les droits humains. La parole doit être donnée aux personnes jadis discriminées. »