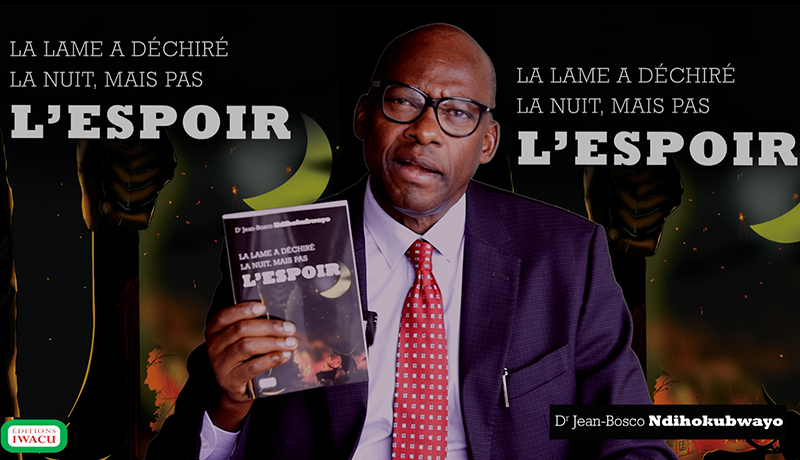

Cette œuvre autobiographique du Dr Jean-Bosco Ndihokubwayo, paru aux Editions Iwacu a été officiellement lancée dans l’après-midi de ce vendredi 3 octobre par le Journal Iwacu. Un moment de communion et d’échanges entre différentes personnalités dont des anciens hauts dignitaires conviés pour cet événement et l’auteur.

« Dans une Nation meurtrie par des violences cycliques en quête de réconciliation et de son unité mise à rude épreuve, des témoignages sur l’histoire sombre de ce pays sont plus que nécessaires pour restaurer, raccommoder le tissu social déchiré », a appelé Abbas Mbazumutima, directeur des rédactions du Journal Iwacu, au nom des Editions Iwacu pilotées par Antoine Kaburahe.

Comme le dit souvent cette locomotive des Editions Iwacu, nous sommes preneurs de tous ces témoignages, de toutes ces mémoires blessées, les Editions Iwacu, c’est tout travail de mémoire, a fait savoir Abbas Mbazumutima invitant différentes personnalités présentes à écrire, écrire pour ne pas oublier, écrire pour rappeler, écrire pour panser les plaies, écrire pour guérir comme le Dr Jean-Bosco Ndihokubwayo.

Il y a justement lecture de quelques passages de son livre, « La lame a déchiré la nuit, mais pas l’espoir » et projection d’une vidéo, un entretien où ce petit gardien de vache à Mu Ngere à Vyanda devenu médecin et haut fonctionnaire de l’OMS, présente son œuvre, un cri d’humanité.

Vous avez 13 ans en 1972 quand votre père et quelques membres de votre famille sont massacrés, vous ne sombrez pas avec cette tragédie, comment ?

C’était un drame, ils ont été découpés à la machette. Mais vous savez, j’ai eu beaucoup de chance en 1972. Je le dis toujours à mes enfants, la chance que j’ai eue en 1972, c’est d’être né à la campagne.

Au village, vous êtes entouré par une famille qui vous aime, une famille qui ne vous montre que de bonnes choses. C’est ce qui s’est passé pour moi. Quand mon père est mort, je me rappelle très bien, les oncles, les tantes qui restaient, ma mère en premier lieu, tous se sont tous mobilisés pour me protéger.

Me protéger des mauvais sentiments, me protéger de la colère, me protéger de la haine. Et ils ont continué pendant que j’étudiais. Ils ont semé en moi la graine de la résilience, la graine de l’amour et la graine du bonheur, de la dignité et de l’honnêteté. Je dois vraiment dire que j’ai été protégé par ma famille.

Sinon, si j’étais, peut-être, né en ville, les choses ne se seraient pas passées de la même manière. J’ai l’impression que les paysans s’occupent mieux de leurs enfants au sens large d’ailleurs. Pas seulement leurs propres enfants, mais aussi les enfants qui sont nés du clan, les enfants de la famille.

Voilà comment j’ai pu survivre à ce drame qui aurait pu me faire sombrer et peut-être changer complètement ma destinée.

Votre famille vous pousse, vous continuez vos études. L’école ne devient pas une échappatoire, un refuge ?

Quand le drame est arrivé en 1972, je venais de redoubler la 6ème primaire. On passait le concours interdiocésain hyper sélectif. Je venais de l’échouer. Mais quand j’ai redoublé, j’étais beaucoup plus percutant, je comprenais les mathématiques qui avaient été ma bête noire.

Je parlais très bien français. D’ailleurs, je dis toujours à mes enfants et aux gens qui me connaissent que quand j’ai quitté l’école primaire de Kaganza, je n’ai plus vraiment appris un seul mot de grammaire. Tout était déjà là.

Ce que j’ai amélioré en français, c’était seulement l’expression orale et l’écriture. Alors, l’école n’était pas une sorte d’échappatoire pour moi. Je ne sais pas pourquoi, c’est peut-être grâce à mon père.

J’ai toujours vu mon père devant les autres, il n’avait pas beaucoup étudié, mais il lisait, il écrivait. C’était un percepteur des impôts, c’était le chef de notre colline, un chef de zone.

J’avais devant moi une sorte de modèle. J’ai toujours pensé qu’avec l’école, on pouvait s’en sortir, on pouvait devenir quelqu’un, on pouvait vraiment faire en sorte qu’on se relève et qu’on fasse plus que ses parents. Ce n’était pas vraiment une histoire d’échappatoire. C’est ce que j’y croyais parce que j’avais un exemple, un modèle à suivre qui était mon père.

Vous parlez beaucoup de votre maman. En 1972, elle perd son mari. Elle est brisée. Elle ne peut que vous transmettre la haine, la vengeance, mais ce n’est pas ce qu’elle choisit.

C’est extraordinaire ce que vous posez comme question. Ma mère, je m’en rappelle très bien, quand mon père est mort, dramatiquement, vous savez, on errait dans les petites forêts de notre région.

Elle pleurait, mais elle n’a jamais, une seule fois, jamais pensé que c’était tous les Hutu qui avaient assassinés mon père. Elle pensait que c’était l’œuvre de quelques personnes méchantes manipulées. Et elle m’a toujours dit, mon fils, regarde devant, ne te tourne plus jamais. Va de l’avant. Ce ne sont pas tous les Hutu qui ont tué ton père mais quelques égarés.

Il ne faut jamais penser à te venger. Vous savez, les enfants écoutent ce qu’on dit, mais surtout, ils regardent ce qu’on fait. Tous les soirs, elle pleurait son mari, et toutes les nombreuses personnes assassinées après la mort de mon père de façon dramatique. Elle ne cessait de me répéter que tous les Hutu n’étaient pas tous impliqués dans ce drame. Voilà comment j’ai pu vraiment me relever, aller de l’avant et devenir ce que je suis devenu.

Est-ce que ce n’est pas plutôt votre maman, l’héroïne de ce livre ?

Absolument, je pense que si ma mère était morte en 1972, très sincèrement, je ne serais pas là. Je vous le dis très honnêtement, je ne serais pas là. Pour une raison très simple : je suis l’aîné de la famille, j’avais 13 ans, ma sœur Anna avait 11 ans. Comment est-ce qu’on aurait pu survivre ? Mais ma mère a été une femme forte dès la première année de ce drame.

Elle a commencé à entreprendre des choses extraordinaires que mon père ne faisait même pas. Et puis elle a toujours montré le bon exemple, elle n’avait que 33 ans. Elle aurait pu être tentée à faire d’autres enfants. Elle n’en a pas fait. Voilà ce qui m’a permis d’en faire une héroïne de ce livre.

Elle le mérite parce que je suis sûr et certain que sans elle, je n’aurais pas pu arriver là où je suis arrivé. Je ne la remercierai jamais assez.

Comment est-ce qu’un petit berger de vaches aux longues cornes est devenu un étudiant assidu, un haut fonctionnaire international ? C’est quel déclic ?

Je n’ai pas toujours été brillant. Je le suis devenu progressivement. A l’école primaire, j’étais un tout petit peu bon, mais j’étais mauvais en mathématiques.

J’étais bon en français, en histoire, en culture générale, j’étais très brillant. Mais je le suis devenu progressivement par le travail, par l’amour du travail, par la persévérance.

Ce qui m’a poussé à continuer, à aller de l’avant, c’est que j’étais porté par l’amour des gens qui m’entouraient, mes tantes, mes oncles, j’étais porté par l’amour de ma mère.

C’est une chance exceptionnelle. À la campagne, on ne vous montre pas toujours l’amour, mais on vous le fait sentir tous les jours. On ne vous dit pas, mon fils, je vous aime. Ils vous montrent qu’ils vous aiment, qu’ils tiennent à vous. Ils vous encouragent indirectement. C’est grâce à l’éducation autour du feu, le soir. On pousse à aller de l’avant.

Après l’université du Burundi, vous poursuivez vos études en France, vous avez même un emploi mais vous choisissez de rentrer.

C’est vrai que 90% de mes collègues sont restés en France. Ils avaient totalement raison. On travaille dans de très bonnes conditions. À l’époque, on ne connaissait pas tout cet extrémisme occidental avec des parties d’extrême droite. On était bien. Moi, je faisais mon petit bonhomme de chemin à la Faculté de médecine et puis après, même j’étais assistant à la Faculté de médecine de Marseille.

Je gagnais très bien ma vie, j’ai eu mon premier fils là-bas. Mais après 2 ans de travail, je me suis dit que mon travail serait beaucoup plus gratifiant professionnellement si je rentrais chez moi.

Et je suis rentré en septembre 1993 et un mois après, c’est la catastrophe. On m’appelle pour que je retourne là-bas. Mais j’étais tellement plongé dans ce que je faisais. J’aimais servir mes concitoyens que j’ai refusé totalement de retourner là-bas.

Vous échappez de très peu à une embuscade, les hommes armés vous reconnaissent et vous laissent partir et tirent sur les autres véhicules.

Quand ces gens m’ont reconnu, je me suis dit, tiens, finalement, être médecin dans son propre pays, c’est extraordinaire. J’ai très bien choisi de rentrer chez moi. Je suis connu par tout le monde, y compris ces hommes militaires qui avait pris position sur le pont de la Ntahangwa.

Vous savez, j’ai beaucoup réfléchi, des idées que je suis venu mourir dans ce bourbier me traversaient l’esprit. J’ai failli perdre ma vie. Mais bon, il y a toujours cette force intérieure qui vous dit toujours de tenir, d’aller de l’avant.

Mais il y a eu d’autres incidents. Je ne l’ai pas dit dans le livre, mais c’est arrivé au moins trois fois et ces gens-là me reconnaissaient.

Une fois, d’ailleurs, ils m’ont plaqué au sol mais ils m’ont laissé partir parce que j’étais en blouse blanche, je venais de l’hôpital. Voilà, c’est cette force intérieure qui fait qu’on reste, qu’on tienne debout et qu’on force le destin.

Vous continuez à travailler dans votre laboratoire mais il y a des crépitements d’armes. Ce n’est pas là un déni ?

Je pense que c’est la passion. J’enseignais à la Fac de médecine, je publiais des travaux de recherche que je faisais dans mon laboratoire. J’étais tellement passionné que de temps en temps j’oubliais qu’on était sous les bombes, qu’on était vraiment en guerre, dans un pays assiégé.

Je me rappelle, c’était au mois de février 2001, j’étais resté pendant très longtemps à travailler, j’étais déjà doyen de la Faculté de médecine et j’avais des thèses de doctorat, des études en médecine à diriger, j’avais des cours à préparer, j’avais une Faculté de médecine à coordonner, je réfléchissais beaucoup. De mon laboratoire, je n’entendais rien, c’était une sorte de sous-sol.

Je pense que c’est la passion qui fait qu’on se laisse aller et on ne se rend pas compte qu’on est sous le danger. Autre chose, à force de vivre avec le danger, on finit par s’y habituer aussi. C’est ce qui a dû m’arriver pendant tout ce temps-là, une dizaine d’années.

Mais à un certain moment, vous décidez de vous envoler pour être fonctionnaire international à l’OMS laissant tout derrière vous.

Vous savez, très sincèrement, j’ai failli refuser le poste à l’OMS. J’ai passé l’examen au mois d’août 2001, et ils m’ont demandé, quand voulez-vous venir ? Peut-être mai 2002. Ils m’ont dit non, non, ce serait trop tard, vous avez deux mois pour régler tous les problèmes.

Travailler à l’OMS, bien sûr, c’était une passion pour moi. Mais ce que je faisais, je vous assure, était très passionnant. J’ai toujours rêvé de travailler à l’OMS. Je suis parti, fier d’avoir gagné, mon rêve venait de se réaliser. Dans l’avion, je pensais toujours à mes étudiants, à mes collègues qui restaient à travailler dans des conditions très difficiles.

Mes étudiants en médecine, c’était mes héros. On se réunissait chaque semaine pour ajuster des choses, c’était une équipe harmonieuse extraordinaire.

Dans mon vol Bujumbura-Nairobi, je me suis posé des questions : est-ce que ce n’est pas un échec ? Est-ce que je capitule ou pas ? Mais quand je suis arrivé à l’OMS et quand j’ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que là aussi, on pouvait faire de bonnes choses.

Vous êtes haut fonctionnaire, vous côtoyez des grandes personnalités de ce monde dont Bill Gates, Aliko Dangote, … A quoi pense le petit berger de Mu Ngere ?

Très sincèrement, je pense que ce qu’on a été, ne vous quitte pas tellement. Dans des moments difficiles, j’ai toujours pensé au village, à la résilience, à la sagesse.

Je suis resté avec Bill Gates au moins pendant 4 heures avec Dangote, ils faisaient une visite au Tchad, ils ont fait le tour à l’OMS, je les ai accueillis, nous avons échangé.

J’ai fait les quatre coins du monde, j’ai rencontré des conseillers de haut niveau de la Maison Blanche en matière de sécurité sanitaire, mais je crois que l’esprit du village, la sagesse du village vous guide toujours.

Quel est le message qui se dégage de ce livre ?

Vous pouvez subir toutes les épreuves de la vie, perdre votre papa à l’âge de 13 ans, un pilier de la famille, l’espoir, mais tant que vous avez des gens autour de vous qui vous aiment, une famille digne, honnête et bienveillante, on peut pousser, quitter le village de Mu Ngere où on a marché pieds nus jusqu’à l’âge de 15 ans même et atteindre des sommets, devenir quelqu’un de digne, capable de changer des choses dans la société. C’est ce message que je veux transmettre dans ce livre.

Dans votre livre, vous dites que ’’les larmes d’un homme, coulent à l’intérieur, il n’y a eu pas de larmes rebelles cachées pendant ces 50 ans ?

Avec tout ce que j’ai traversé, des bouleversements, je pense qu’il y a des larmes qui se sont échappées. Je le mentionne dans ce livre-là, il y a des aléas de la vie qui finalement vous renforcent.

Tout ce qui nous bouscule, tout ce qui nous empêche de progresser, tous les obstacles de la vie sont là pour nous renforcer, pour nous rendre encore plus mûrs et plus percutants.

Les obstacles, je les ai rencontrés dans mon parcours, que ce soit pour gravir les échelons internationaux, ce sont toutes ces larmes-là que j’ai versées. Je ne les ai pas toutes mentionnées.

Des regrets ?

Peut-être le regret d’avoir écrit avec retard, mais je vous assure que je vais rattraper ce retard-là parce que je suis en train de préparer un deuxième livre pour le moment.

Sur les traces de Desmond Tutu, Simone Veil, Martin Gray: Un message d’espoir universel.

« Vous pouvez subir toutes les épreuves de la vie… mais tant que vous avez des gens autour de vous qui vous aiment, une famille digne, honnête et bienveillante, on peut… atteindre des sommets ». C’est un plaidoyer pour la résilience, le pardon et la capacité de l’humain à se reconstruire grâce aux liens affectifs et à l’éducation.

En lisant ce livre des auteurs célèbres sont venus à mon esprit.

La fin du texte mentionne une lecture de l’œuvre en comparaison avec des récits similaires de Martin Gray, Simone Veil et Desmond Tutu. Voici comment on peut établir des parallèles :

Desmond Tutu : La comparaison la plus directe. Comme l’Archevêque Tutu en Afrique du Sud, le Dr Ndihokubwayo aborde la thématique de la réconciliation nationale après des violences de masse. Tous deux refusent la vengeance et prônent une guérison par la vérité et la compassion. Le livre du Burundais peut être vu comme un acte concret de « travail de mémoire » dans l’esprit de la Commission Vérité et Réconciliation; non celle de l’alchimiste Ndayicariye triturant la vérité historique.

Simone Veil : Comme la rescapée de la Shoah et femme politique française, l’auteur témoigne d’un traumatisme historique personnel et collectif. Tous deux transforment leur douleur en une force pour construire et servir (la médecine et l’éducation pour l’un, l’Europe et les droits des femmes pour l’autre). Leurs récits sont des actes de résistance contre l’oubli.

Martin Gray : L’auteur de « Au nom de tous les miens », qui a survécu aux ghettos nazis et perdu sa famille dans un incendie, incarne, comme le Dr Ndihokubwayo, la résilience face à des tragédies successives. Leurs livres explorent la question de « comment continuer à vivre après l’indicible ? » et célèbrent la force de l’esprit humain et la volonté de reconstruire une vie digne.

En conclusion, « La lame a déchiré la nuit, mais pas l’espoir » est bien plus qu’une simple autobiographie. C’est un témoignage poignant sur la résilience, un hommage aux protecteurs anonymes (la famille, la mère, les voisins), et une contribution essentielle au processus de guérison et de réconciliation du Burundi. Son inscription dans une lignée de témoignages universels comme ceux de Tutu, Veil ou Gray en renforce la portée et le message humaniste.

Bonjour Docteur

De la Mauritanie vous parvient l’écho de mes félicitations et encouragements confondus, après la publication de ce livre autobiographique, qui dénote la résilience, l’humilité et le sens du devoir de l’homme. Vous avez parfaitement raison, la lame peut déchirer la nuit, mais jamais elle ne peut atteindre la carapace de l’espoir. À travers les méandres du douloureux passé, vous montrez que le pardon est bien possible, mais jamais l’oubli.

Dans les colonnes d’IWACU, je vous exprime toute mon amitié et transmet mes chaleureuses salutations, et meilleurs souhaits au peuple Burundais.

Mon cher Docteur, j’attends avec impatience mon exemplaire dédicacé.

Bien des choses à la famille.

Cordialement à vous Said NGam, Président de l’Association Mauritanienne pour l’Éducation et la Protection de l’Environnement ( AMEPE), depuis la Mauritanie.

J’ai bien connu le docteur Jean bosco a Bujumbura. Un grand Monsieur . Je souhaiterai acquérir son livre

@Iwacu

Si le père du Dr Jean-Bosco Ndihokubwayo a été tué à coups de machette par des extrémistes hutus en 1972,

cela signifie-t-il qu’il a été tué parce qu’il était tutsi ?

Dans ce cas, je me demande pourquoi certaines personnes continuent de nier le massacre des Tutsis en 1972 par des extrémistes hutus ,massacrés parce qu’ils étaient tutsis, malgré toutes les preuves et tous les témoignages disponibles.

@Paul

Totalement hors sujet; à moins que tu sois Cositu où son adepte!

J’ai participé à la conférence et je donne la note de 10/10.

1. La présentation: une projection brève mais complète, qlq passages du livre juste l’essentiel, modérateur cool…

2. La salle, wow…au top

3. Débat, très relevé : Beaucoup de questions, parfois tranchantes et des réponses courtes et concises

4. Des anecdotes+++, qui ont fait rire l’audience

5. Et surtout….un appel à l’écriture (les éditions iwacu comme support) et à la réconciliation nationale