Ancien directeur de la recherche de l’Isabu, Willy Irakoze, docteur (PhD) en sciences agronomiques et ingénierie biologique fait une analyse critique de l’agriculture burundaise. D’après lui, plusieurs défis ignorés bloquent son décollage. Il propose des voies de sortie. Rencontre.

Quelle analyse faites-vous du secteur agricole au Burundi ?

L’un des principaux engagements de la 2e Assemblée générale ordinaire de l’Union africaine, tenue à Maputo, au Mozambique en juillet 2003 est d’affecter au moins 10% du budget national dans l’agriculture. Durant des années, le Burundi l’a honoré. Des plans stratégiques visant la promotion du secteur ont été élaborés. Le gouvernement ne cesse de sensibiliser la population, les investisseurs nationaux et étrangers à investir massivement dans ce secteur porteur de croissance économique. Malgré ces efforts, le secteur peine à décoller.

Pourquoi selon vous ?

Parce que plusieurs défis sont ignorés. Au-delà des défis de routine comme les conditions environnementales défavorables, la structure agricole limitée ainsi que l’accès insuffisant aux ressources et services, l’agriculture est hautement menacée par de multiples défis liés au contexte structurel, politique et institutionnel. Commençons par la gestion combinée de l’agriculture et de l’environnement.

Est-ce vraiment un problème ?

Bien sûr. Combiner l’agriculture et l’environnement dans un même ministère peut sembler logique en apparence, car, les deux sont liés. L’agriculture dépend des ressources naturelles et les pratiques agricoles ont un impact sur l’environnement.

Cependant, cette combinaison peut entraîner plusieurs effets négatifs notamment en matière de conflits d’intérêts et de priorisation des politiques.

Pouvez-vous être plus explicite ?

Avec cette combinaison, il y a plusieurs risques dont les conflits d’intérêts structurels. Le ministère favorise les intérêts agricoles au détriment de la protection environnementale surtout dans le contexte économique actuel tendu. Il y a aussi l’affaiblissement des politiques environnementales. Les priorités économiques agricoles relèguent au second plan les impératifs environnementaux.

Comment ?

Citons par exemple la réduction des pesticides, la lutte contre le changement climatique, etc. Ce qui mène à des lois environnementales édulcorées et à une faible application des normes écologiques perçues comme nuisibles à la compétitivité agricole.

L’autre risque majeur est la difficulté à innover ou à réformer. Le ministère unifié est devenu moins enclin à promouvoir des réformes agroécologiques et des modèles agricoles alternatifs qui remettent en cause les pratiques dominantes. En outre, les conflits internes entre directions « agricoles » et « environnementales » ralentissent les décisions ou les rendent incohérentes. Bref, sacrifier l’environnement au profit de l’agriculture conduit inévitablement à l’échec de l’activité agricole.

Que proposez-vous ?

Il faut maintenir les deux ministères distincts mais collaboratifs avec une gouvernance claire et des mécanismes de coordination bien réfléchis afin de garantir un équilibre de priorités.

Quels sont les autres freins au décollage du secteur ?

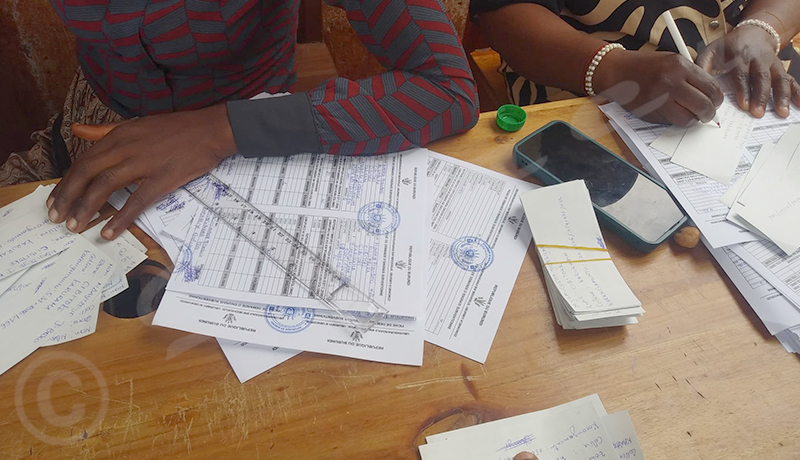

Là, mentionnons la quasi-inexistence d’une base de données fiables et actualisées au sein du ministère en charge de l’agriculture. Cela l’empêche de fonctionner efficacement, de planifier, de prendre des décisions éclairées, de sécuriser les informations sensibles et de servir correctement les citoyens. Il devient carrément impossible de concevoir des programmes et/ou projets dignes de ce nom et de les exécuter correctement. Cela est à l’origine de l’échec d’un grand nombre de projets du ministère.

Que faire pour instaurer une base de données de taille et durable ?

Il faudra partir de la base des données générées par le recensement général de la population, de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage au Burundi. Celle-ci devra être complétée puis actualisée très régulièrement. Mais, cela exigera de former, d’équiper et de motiver le personnel du ministère qui reste en contact permanent avec les agriculteurs.

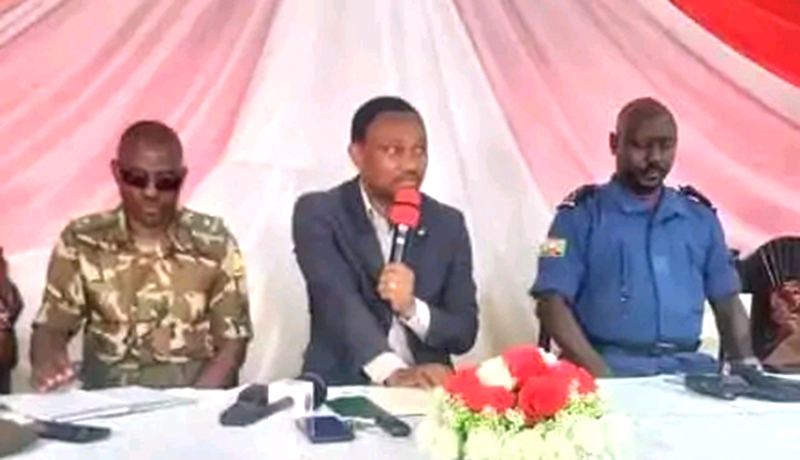

L’autre défi est la politisation du secteur. Ce qui peut avoir des conséquences profondes et souvent contradictoires sur le développement rural.

Comment ça se passe ?

A force de vouloir gagner la popularité, les décideurs usent du favoritisme dans l’attribution des terres agricoles du domaine de l’Etat et une mauvaise allocation des ressources qui ne répond pas aux besoins réels. Les non-alignés politiquement deviennent marginalisés. Ce qui creuse les inégalités sociales et freine le développement rural global.

Avez-vous des cas concrets ?

Depuis quelques années, il s’observe que les dirigeants du pays et les hommes d’affaires proches du pouvoir investissent activement et massivement dans l’agriculture afin de répondre à l’appel du chef de l’Etat.

N’est-ce pas une bonne chose ?

Investir dans l’agriculture n’est pas une erreur en soi surtout dans un pays où elle constitue la base de l’économie. Néanmoins, tout investissement motivé par des raisons électoralistes ou populistes et donc sans vision à long terme, conduit à des projets inefficaces et non durables.

Sur quoi vous basez-vous pour dire cela ?

Les preuves ne manquent pas. Même s’il n’y a pas de statistiques en la matière pour nous éclairer davantage, il se remarque que la plupart des leaders politiques arrêtent complétement l’exploitation de leurs grandes propriétés foncières une fois que les mandats politiques prennent fin. Cela déstabilise le secteur et accroît l’insécurité alimentaire au niveau national.

L’autre conséquence est l’allocation inéquitable des ressources agricoles rares. Dans le contexte actuel où le Burundi connaît un manque criant de devises estrangères, le pays n’arrive pas à importer les intrants agricoles en quantité convenable.

Pour le cas des engrais qui sont d’ailleurs subventionnés par l’Etat, la faible quantité disponible est d’abord distribuée aux grands ténors. Les agriculteurs démunis se retrouvent dans une désolation totale alors que c’est sur eux que le pays devrait compter pour pérenniser l’activité agricole. A côté de ces éléments déjà évoqués, il y a aussi l’incompétence.

Pouvez-vous expliquer ?

Pour réussir des projets, il est obligatoire de confier la responsabilité aux personnes ayant des compétences requises. Or, différents rapports de suivi-évaluation des projets agricoles financés par l’Etat du Burundi et/ou ses partenaires au développement, montrent que la plupart des échecs sont principalement liés à l’incompétence des hauts cadres, des cadres et des chefs de projets dont la nomination tient principalement compte de leur militantisme politique.

Exemple ?

Un exemple éloquent est celui de l’Anagessa qui n’a jamais réussi à bien conserver les grains de maïs rachetés par l’Etat malgré que la technique de conservation soit très simple.

Les tonnes qui finissent toujours par la poubelle appauvrissent davantage l’Etat en difficultés financières et renforcent l’insécurité alimentaire.

Enfin, les autres risques qui minent le secteur sont la corruption et le favoritisme dans le secteur des marchés publics.

Existent-ils dans ce secteur ?

Evidement. Ces deux pratiques ont des effets multiplicateurs négatifs qui freinent la productivité, sapent la gouvernance, aggravent la pauvreté rurale et compromettent la durabilité du développement agricole.

La livraison des intrants agricoles de mauvaise qualité (surtout les pesticides et les semences importées) conduit à la chute de la production. Les agriculteurs déçus perdent confiance dans les politiques agricoles et se sentent déboussolés. La plupart d’entre-eux se dirigent vers le marché informel.

La plus pire des décisions prises a été l’instauration du monopole dans le secteur des engrais. Le fait d’obliger les agriculteurs à utiliser les engrais organo-minéraux produits par l’usine FOMI a eu et continue de dégager des conséquences catastrophiques sur la production.

Que dites-vous de la recherche ?

La recherche agronomique est moins financée, mal coordonnée et hautement dépendante des décisions politiques. Or, elle n’est pas seulement une activité scientifique, c’est le levier du développement intégré qui transforme durablement les conditions de vie des communautés.

Elle contribue à un développement économique, social et environnemental équilibré à travers l’amélioration de la sécurité alimentaire, l’augmentation des revenus agricoles, la gestion durable des ressources naturelles, l’adaptation aux nouvelles contraintes émergentes, etc.

L’Institut des sciences agronomiques du Burundi (Isabu) rencontre des défis de taille qui l’empêchent de remplir convenablement son rôle.

Lesquels ?

Un des défis est la perte de son autonomie financière. Or, il gère des êtres vivants très fragiles (semences et animaux) exigeant la disponibilité permanente des moyens financiers dans ses caisses. Le décaissement tardif des fonds publics liés à de longues procédures administratives et à des difficultés économiques que traverse notre pays, pénalisent cet institut.

En outre, il connaît des difficultés liées au manque d’équipements, d’infrastructures modernes et à la démotivation du personnel scientifique qui ne cesse de migrer vers d’autres entités étatiques ou privées capables de leur réserver un traitement salarial motivant.

Qu’est-ce que vous proposez en la matière ?

L’autonomie financière devrait être étendue aux institutions ou départements ministériels impliqués dans la gestion directe des intrants agricoles à l’instar de l’Office national de contrôle et de certification des semences (ONCCS) ainsi que la direction en charge de la protection des végétaux (DPV).

En plus de l’Isabu, il y a des centres de recherche agronomique hébergés dans les facultés d’agronomie des différentes universités qui jouent un rôle important dans le développement. Toutefois, il s’observe un manque de collaboration non seulement entre ces centres mais aussi entre ces centres et l’Isabu. Ceci freine l’efficacité, la qualité et l’impact de la recherche scientifique.

Favoriser la collaboration permettrait d’accélérer les découvertes, d’optimiser les ressources et de mieux répondre aux grands défis. Elle pourrait se faire à travers un organe institué par l’Etat et doté d’un comité mixte de coordination. Les chercheurs du même domaine de spécialisation pourraient se réunir au sein d’une seule plateforme afin d’élaborer ensemble un plan de recherche agronomique et concevoir des projets à soumettre aux bailleurs.

On devrait saluer et l’intervention du Dr Willy Irakoze et surtout l’écouter, c’est l’avis d’un vrai spécialiste. J’ai renontré ce monsieur en 2022 si je ne me trompe lors d’une mission aux Pays Bas. C’est un homme intègre et intelligent qui est capable de faire évoluer les choses aussi bien au niveau de la recherche agronomique mais également des politiques agricoles responsables. Malheureusement des hommes comme lui ne sont pas écoutés . Bravo Mr Irakoze

Notre chère patrie n’a aucun jour manque de cerveau brillant pour la sauver, toujours l’obstacle a été la non franche collaboration entre homme politique et experts en la matière. Merci bcp au journal Iwacu, l’ expert Dr Willy pour l’échange enrichissante.

En tant que chercheur, je valide l’idée de créer des plateformes de recherche réunissant le personnel scientifique des différentes institutions publiques. De plus, toutes les institutions de recherche (santé, agriculture, éducation, …) devraient être placées sous tutelle du Ministère de l’éducation et de la recherche scientifique. Concernant l’ingérence des décideurs politiques dans la recherche, c’est une vérité incontestable chez nous et cette mauvaise pratique a des effets chaotiques sur le développent global du pays. Cette mauvaise pratique n’a pas épargné l’éducation nationale dans sa globalité et tout le monde est au courant des conséquences qui en ont résulté: chaos!!! De peur de leur sécurité personnelle et dans le but de protéger l’emploi, la plupart des chercheurs ou décideurs intellectuels préfèrent se résigner devant cette situation. Encourageons et prions pour nos collègues qui arrivent à avoir le courage de dénoncer les grands défis qui minent le développement de notre chère patrie au profit de quelques oligarques.

Abarundi bati « Ikibwirwa nicumva, icerekwa n’ikibona! » Je trouve que je n’étais pas au courant d’un grand nombre de ces défis et je ne doute pas qu’on arrivera jamais au développement du secteur agricole aussi longtemps que ces défis n’auront pas trouvé des solutions durables. La solution à ces défis n’exigera pas des milliards de dollars; il faudra améliorer la gouvernance dans ce secteur et consulter les experts du domaine agricole et environnemental. Les gouvernements qui arrivent à développer les pays à grande allure doivent consulter très régulièrement les experts ou les intégrer dans les organes décisionnels (Ex: Rwanda, Chine, Singapour,….).

Heureux de tomber sur un article pareil. Rares sont les experts burundais capables d’accepter de prendre un risque en tirant le rideau couvrant la face cachée des défis d’ordre structurel, politique et institutionnel qui hantent un secteur hautement sensible.

Je suis témoin et victime de la politisation du secteur agricole burundais. En 2022, j’ai investi environ 300 millions BIF dans ce secteur et c’est à partir de cette année que j’ai constaté tout ce que Dr. Willy vient d’exposer. Aussi longtemps que la politisation de ce secteur, la corruption et le favoritisme existeront, le Burundi connaîtra éternellement une insécurité alimentaire aigue.

Je remercie le jeune Dr. Willy qui m’a réservé un accueil chaleureux et humain à l’époque où il m’avait accordé l’audience à l’ISABU. J’ai été positivement surpris par sa personnalité, son humilité et son franc-parler. J’avoue que ses conseils m’ont permis de sauver une partie de mon capital d’investissement.

Voilà ce qui, d’après moi, place le Journal Iwacu parmi les rares médias professionnels du Burundi. En tant que burundais vivant à l’étranger, une telle analyse me donne espoir que notre pays a encore des hommes intelligents et intègres qui pourront un jour sauver ma patrie dont presque tous les secteurs de la vie publique sont à l’agonie.

Je sais bien qu’une telle analyse embête le pouvoir de Gitega mais je sais aussi qu’il y a une poignée des décideurs de bonne foi prêts à puiser dans cette analyse afin de redresser la situation.

Merci à l’expert qui a osé dire la vérité qui blesse les grands poissons! Courage à vous!

Tableau récapitulatif des défis et des propositions

Défis et Propositions

-Conflits ministériels: Séparation des ministères et mécanismes de collaboration clairs

-Absence de données Actualisation régulière des données de recensement et formation du personnel

-Politisation du secteur: Dépolitisation et distribution équitable des ressources

-Incompétence et corruption: Nomination de professionnels compétents et transparence dans les marchés publics

-Sous-financement de la recherche: Autonomie financière de l’ISABU et collaboration entre centres de recherche

-Pratiques agricoles inefficaces Techniques d’irrigation adaptées et levée du monopole sur les engrais

-Dégradation des ressources: Agriculture résiliente et gestion durable des ressources naturelles

-Pauvreté et insécurité alimentaire Initiatives agroécologiques et infrastructures de stockage. Je viens de faire une synthèse car personne ne lira ton grand texte très profond surtout les miliciens Imbonerakure en majorité au parlement et d’autres figurants.

« Investir dans l’agriculture n’est pas une erreur en soi surtout dans un pays où elle constitue la base de l’économie. Néanmoins, tout investissement motivé par des raisons électoralistes ou populistes et donc sans vision à long terme, conduit à des projets inefficaces et non durables. Même s’il n’y a pas de statistiques en la matière pour nous éclairer davantage, il se remarque que la plupart des leaders politiques arrêtent complétement l’exploitation de leurs grandes propriétés foncières une fois que les mandants politiques prennent fin. Cela déstabilise le secteur et accroît l’insécurité alimentaire au niveau national ».

Voilà une vérité que personne n’avait jamais osé révéler malgré l’impact largement négatif de cette mauvaise pratique sur la sécurité alimentaire au Burundi.

Merci au Dr. Willy pour avoir eu le courage de faire une telle analyse assez constructive. Il reviendra aux dirigeants du pays d’en tenir compte afin de promouvoir ce secteur incontournable dans la vie quotidienne des burundais.

Question: kuki amabanga ahambaye adahabwa incabwenge nkizi?