Une analyse économique révélatrice d’un secteur en mutation

Par le professeur Jean Ndenzako

La filière café burundaise, pilier historique de notre économie nationale, traverse aujourd’hui une période charnière qui questionne fondamentalement son avenir. Une analyse récente des coûts de production révèle des tendances préoccupantes qui méritent l’attention de tous les acteurs du développement rural, des décideurs politiques aux organisations paysannes, en passant par les partenaires au développement.

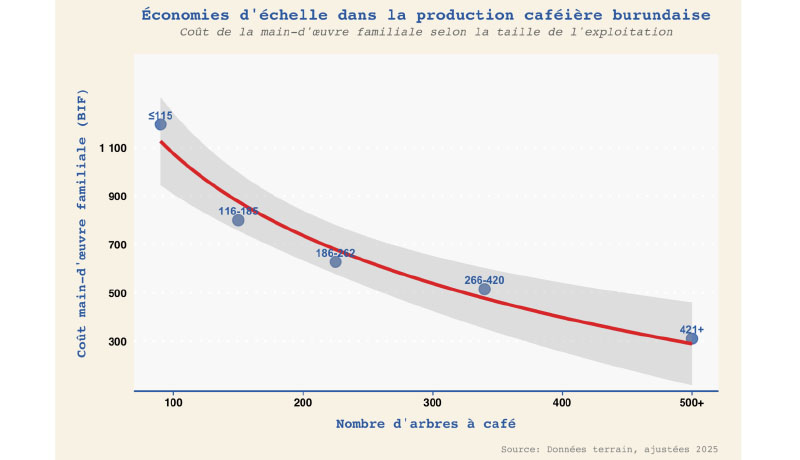

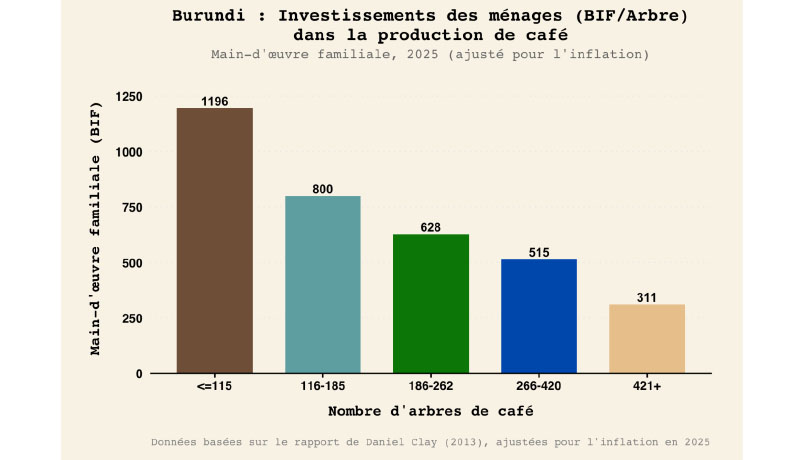

Les données collectées auprès des producteurs montrent une réalité économique implacable : le coût de la main-d’œuvre familiale dans la production caféière diminue drastiquement avec la taille des exploitations. Alors qu’un producteur disposant de moins de 115 plants de café supporte un coût de main-d’œuvre de 1196 francs burundais, ce même coût tombe à 311 francs pour les exploitations de plus de 421 plants. Cette différence de près de 75% révèle l’existence d’économies d’échelle considérables qui transforment progressivement la structure de notre agriculture.

Cette courbe descendante illustre de manière saisissante la relation inverse entre la taille des exploitations et les coûts unitaires de production. La ligne de tendance révèle que cette relation suit une logique logarithmique, caractéristique des économies d’échelle : les gains d’efficacité sont particulièrement importants lors du passage des très petites aux moyennes exploitations, puis se stabilisent progressivement pour les plus grandes unités.

Le paradoxe des économies d’échelle dans un pays de petites exploitations

Cette situation crée un paradoxe fondamental dans le contexte burundais. Notre pays se caractérise par une densité de population rurale exceptionnellement élevée et une fragmentation extrême des exploitations agricoles. Avec une superficie moyenne de 0,5 hectare par exploitation familiale, la grande majorité de nos producteurs de café se trouvent précisément dans les catégories les moins efficaces économiquement. Ces petites exploitations, qui constituent l’épine dorsale de notre agriculture, deviennent progressivement non viables face à la logique économique des économies d’échelle.

L’efficacité croissante des grandes exploitations s’explique par plusieurs facteurs convergents. Les opérations de récolte, de séchage et de traitement post-récolte présentent des coûts fixes importants qui se diluent naturellement avec le volume produit. Une exploitation de 500 plants peut justifier l’acquisition d’équipements spécialisés comme les dépulpeuses ou l’aménagement d’aires de séchage appropriées, investissements qui demeurent inaccessibles aux petits producteurs. De plus, la gestion d’une exploitation de taille significative permet une spécialisation des tâches et une optimisation des calendriers de travail qui améliore l’efficacité globale.

Cette réalité économique place nos petits producteurs dans un cercle vicieux particulièrement préoccupant. Les exploitations de petite taille, moins rentables, ne génèrent pas les ressources nécessaires pour investir dans l’expansion ou l’amélioration de la productivité. Elles demeurent ainsi prisonnières d’un équilibre de pauvreté qui compromet leur capacité d’adaptation et de modernisation.

La menace croissante de la substitution culturale

Face à ces contraintes économiques, nos producteurs font preuve d’un pragmatisme qui inquiète pour l’avenir de la filière. L’analyse comparative des revenus générés par différentes cultures révèle que le café, particulièrement pour les petites exploitations, peine à concurrencer les alternatives disponibles. Les légumes maraîchers, par exemple, génèrent des revenus annuels par hectare près de quatre fois supérieurs à ceux du café pour les petites exploitations. Cette différence de rentabilité pousse naturellement les agriculteurs vers des substitutions qui menacent la pérennité de nos plantations caféières.

Cette dynamique de substitution s’observe déjà sur le terrain selon trois modalités distinctes. La substitution directe voit des producteurs arracher leurs plants de café pour les remplacer par des cultures plus rémunératrices. La substitution partielle se traduit par une réduction de l’entretien accordé aux caféiers au profit d’autres cultures sur la même parcelle, entraînant une dégradation progressive de la productivité. Enfin, la substitution générationnelle se manifeste lorsque les jeunes agriculteurs héritent des plantations familiales mais ne les renouvellent pas, privilégiant des cultures à cycle court qui correspondent mieux à leurs besoins de liquidités immédiates.

Les enjeux systémiques pour notre économie nationale

Cette évolution de la filière café dépasse la simple question agricole pour toucher aux fondements de notre modèle de développement économique. Le café représente traditionnellement l’une des principales sources de devises étrangères du pays et constitue un secteur d’emploi majeur pour les populations rurales. Sa fragilisation progressive compromet non seulement les revenus de centaines de milliers de familles mais également l’équilibre de notre balance commerciale.

La situation révèle également une dimension sociale préoccupante. Les économies d’échelle observées favorisent naturellement les producteurs disposant déjà de ressources importantes, capables d’acquérir ou de gérer de plus grandes superficies. Cette logique risque d’accentuer les inégalités rurales en marginalisant davantage les petits producteurs qui constituent pourtant la majorité de notre population agricole. Dans un pays où l’accès équitable aux ressources productives constitue un enjeu de cohésion sociale, cette évolution mérite une attention particulière.

Des stratégies d’adaptation nécessaires et urgentes

Face à ces défis, plusieurs voies d’adaptation méritent d’être explorées avec détermination. La première consiste à permettre aux petits producteurs de capturer une partie des économies d’échelle sans modifier radicalement la structure foncière. Les coopératives de production peuvent jouer un rôle central en mutualisant les coûts de production et de commercialisation. De même, les arrangements de faire-valoir permettraient aux producteurs les plus efficaces de gérer des parcelles supplémentaires appartenant à des propriétaires moins actifs, optimisant ainsi l’utilisation des ressources disponibles.

La différenciation qualitative offre une autre voie prometteuse pour améliorer la rentabilité sans nécessiter d’expansion foncière. Notre café jouit d’une réputation qualitative reconnue sur les marchés internationaux. Cette réputation peut être valorisée par des investissements ciblés dans l’amélioration des pratiques post-récolte et l’accès aux segments de marché premium. Un café certifié ou de spécialité peut obtenir des prix supérieurs de 15% à 60% par rapport au café commercial standard, compensant en partie les désavantages d’échelle.

L’innovation technologique adaptée aux contraintes locales constitue également une piste d’amélioration. Le développement d’équipements de transformation dimensionnés pour les petites exploitations pourrait réduire les coûts unitaires sans nécessiter une grande échelle de production. Ces innovations, si elles sont accompagnées de mécanismes de financement appropriés, pourraient démocratiser l’accès aux technologies améliorant la productivité.

Le rôle déterminant des politiques publiques

L’évolution de la filière café interpelle directement nos responsables politiques et nos institutions de développement. Les politiques publiques doivent anticiper ces transformations structurelles plutôt que de maintenir artificiellement un statu quo économiquement non viable. Cela implique des choix courageux en matière de réforme foncière, d’appui technique différencié selon les catégories de producteurs et d’investissements dans les infrastructures de transformation.

L’investissement dans la recherche agricole apparaît particulièrement crucial. Le développement de variétés à haute productivité adaptées aux petites surfaces pourrait contribuer à compenser les désavantages d’échelle. De même, l’implantation d’unités de transformation collectives dans les zones de production permettrait de rapprocher les services de transformation des producteurs, réduisant les coûts logistiques qui pénalisent particulièrement les petites exploitations.

Les mécanismes de stabilisation des prix méritent également une attention renouvelée. La volatilité des cours internationaux du café constitue un facteur de risque majeur qui pousse les producteurs vers des cultures aux revenus plus prévisibles. Des dispositifs de lissage des prix, qu’ils soient assurantiels ou contractuels, pourraient améliorer la prévisibilité des revenus caféiers et réduire l’attractivité relative des cultures alternatives.

Un impératif de préservation et d’adaptation

L’analyse des coûts de production dans la filière café révèle une agriculture burundaise en pleine mutation, confrontée à des défis structurels qui questionnent les modèles traditionnels de développement rural. Les économies d’échelle documentées ne peuvent être ignorées, mais leur prise en compte doit s’accompagner d’une réflexion approfondie sur les moyens de préserver l’équité sociale et la cohésion nationale.

L’enjeu dépasse la simple survie économique de la filière pour toucher à la conception même de notre modèle de développement. Pouvons-nous concilier efficacité économique et justice sociale dans un secteur aussi sensible que l’agriculture ? Comment adapter nos structures productives aux exigences de compétitivité internationale tout en préservant les moyens d’existence de centaines de milliers de familles rurales ?

Ces questions ne trouveront de réponses satisfaisantes que dans une approche concertée associant producteurs, organisations paysannes, secteur privé et institutions publiques. L’urgence de la situation commande une mobilisation collective pour inventer des solutions innovantes qui concilient les impératifs économiques avec les exigences de développement inclusif.

La filière café burundaise se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Les choix que nous ferons collectivement dans les années à venir détermineront non seulement l’avenir de cette culture emblématique mais également celui de centaines de milliers de familles rurales dont elle constitue le principal moyen d’existence. L’heure n’est plus aux constats mais à l’action concertée et innovante pour préserver et adapter ce patrimoine agricole aux réalités du XXIe siècle.

Une très bonne analyse comme d’habitude par le Pr Ndenzako. S’il m’était confié un poste de responsable du secteur agricole de notre pays, je demanderais immédiatement à cet expert de m’aider à élaborer les termes de référence pour une étude en vue de relancer la filière café.

Le café et le coton sont en perdition.

Il y a d autres cultures plus rentables.

Aussi simple que cela

Merci Monsieur pour cette présentation. Avant tout, si vous voulez que le Burundi sauve son café ainsi que d’autres secteurs d’activité, il faudrait tout d’abord se poser la question de : Le Burundi peut-il encore sauver son peuple???