Les cycles de violence et de violations graves et massives des droits de l’homme à forte connotation ethnique survenus au Burundi avant février 1991 ont eu un grand impact sur ces trois dernières décennies. Avant (et après) 1991, il est indéniable que des milliers de Burundais, Hutus et Tutsis confondus, ont été tués arbitrairement et gratuitement uniquement pour ce qu’ils sont (ethnie) et non pour ce qu’ils ont fait. Pourtant, une vive polémique est entretenue sur ces crimes contre l’humanité à cause des phénomènes de manipulation politicienne, de globalisation/subjectivité collective et d’indignation sélective jusqu’à vouloir attribuer à un seul groupe ethnique le monopole de la souffrance. Par exemple, il est regrettable de constater qu’en date du 29 avril de chaque année (en référence aux évènements de 1972), certains commémorent uniquement le génocide des Hutus, d’autres uniquement celui des Tutsis et pour une catégorie beaucoup moins importante de personnes, l’assassinat du dernier Roi du Burundi Ntare V.

Au Burundi comme dans beaucoup de pays africains, un processus de démocratisation de la vie socio-politique est enclenché en 1990 dans un environnement général caractérisé par des clivages ethniques prononcés.

Le multipartisme institué en 1992 conduit aux premières élections démocratiques organisées en juin 1993 et remporté aisément par un parti politique d’opposition, le Front pour la Démocratie au Burundi (FRODEBU). Quelques mois plus tard, le coup d’État sanglant du 21 octobre 1993 décapite les institutions issues des élections puisque le Chef de l’Etat Melchior Ndadaye, le Président de l’Assemblée Nationale Pontien Karibwami et son Vice-Président Gilles Bimazubute ont été assassinés (ces trois personnalités faisaient partie des douze membres fondateurs de la ligue ITEKA). Ce coup d’État plonge le Burundi dans une grave crise qui sera le point de départ d’une longue guerre civile. Les négociations politiques commencées secrètement avec le Conseil National pour la Défense de la Démocratie – Forces pour la Défense de la Démocratie (CNDD-FDD) à Rome en 1997 vont précéder celles d’Arusha qui auront seulement lieu entre tous les partis politiques agréés, car le CNDD-FDD et la deuxième faction armée, le Parti pour la Libération du Peuple Hutu- Forces Nationales de Libération (PALIPEHUTU-FNL) n’y participent pas. Certes, l’Accord de Paix signé difficilement à Arusha le 28 août 2000 représente une avancée majeure dans le processus de paix, mais, en l’absence des principales factions armées, il ne peut pas mettre fin à la guerre civile. En définitive, le conflit armé prend quasiment fin avec la signature et la mise en œuvre des derniers accords entre le CNDD-FDD et le Gouvernement de transition ainsi que l’organisation de nouvelles élections en 2005. En réalité, la fin officielle du conflit armé n’intervient qu’avec la signature de l’Accord global de cessez-le-feu entre le Gouvernement et le PALIPEHUTU-FNL d’Agathon Rwasa le 7 septembre 2006. Les élections de 2005 sont remportées par le CNDD-FDD et de nouvelles institutions dominées par ce parti sont mises en place. Après 2005, le Burundi traverse une période relativement paisible jusqu’en 2015 lorsque la question du “troisième mandat” du Président en exercice provoque une nouvelle crise.

Chacune de ces crises s’accompagne généralement d’un départ en exil de Burundais dont le nombre varie en fonction de la gravité de la crise, de l’importance et de l’état d’esprit des groupes de personnes qui sont ciblés ou qui ne se sentent pas en sécurité à cause du Gouvernement en place et de ses forces de répression.

Evolution de la situation des droits de l’homme depuis 1991

Au cours de ces trois dernières décennies, les principales violations des droits de l’homme sont les atteintes/violations du droit à la vie, y compris des crimes contre l’humanité, les exécutions extra-judiciaires, les viols, la torture, les arrestations et détentions arbitraires, y compris dans des lieux de détention illégaux, les atteintes aux libertés fondamentales (expression, opinion, presse, association, mouvement), l’impunité, et une justice partiale, inefficace et instrumentalisée. Cependant, leur intensité et leur gravité ont varié sensiblement d’une période à une autre.

Cette situation va être analysée suivant une grille de lecture qui comporte généralement les éléments suivants : le contexte spécifique (y compris l’ampleur des violations/abus des droits de l’homme), le cadre légal ainsi que le rôle et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la protection ou la promotion des droits de l’homme au Burundi. La manière dont les principes de base d’un État de droit sont respectés sera également prise en compte. Dans un véritable État de droit, n’importe quelle décision d’une autorité publique doit avoir une base légale bien précise, être conforme aux droits fondamentaux de toute personne humaine, provenir d’une autorité compétente, être appliquée équitablement et pouvoir être contestée devant un juge indépendant.

Le contexte spécifique développe le contexte général évoqué précédemment, car les éléments du contexte conditionnent les autres facteurs de la grille proposée, et ils s’influencent mutuellement. S’agissant du cadre légal, il est la résultante d’une combinaison de facteurs dont les trois éléments essentiels sont le contexte, la volonté politique des pouvoirs exécutif et législatif ainsi que les rapports de force au sein de la société burundaise et l’influence de la communauté internationale. Bien entendu, la mise en œuvre d’une loi dépend du jeu des acteurs et de leur force respective.

Tout au long de cette réflexion, j’attacherai une attention particulière au pouvoir exécutif compte tenu de sa responsabilité première en matière de protection des droits de l’homme et de sa main mise effective, la plupart du temps, sur les pouvoirs législatif et judiciaire. Lorsque le Gouvernement et ses services commettent des crimes et des violations des droits de l’homme, ils engagent ainsi leur responsabilité et doivent répondre de leurs actes. Cette responsabilité peut être politique, administrative, civile (« l’Etat a l’obligation d’indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes – article 33 de la Constitution de 2018) ou pénale bien que cette dernière soit essentiellement individuelle. Par ailleurs, le commanditaire d’un crime ou d’une violation pourra être inculpé si des preuves confirmant son rôle sont produites. Pour l’Exécutif, sa responsabilité ne couvre pas seulement les actes illégaux commis (action), mais aussi les actes qui ont été omis (inaction) alors qu’il avait le devoir d’agir. Une de ces omissions consiste à ne pas identifier et/ou poursuivre les auteurs de crimes, en particulier les crimes graves, pour les mettre hors d’état de nuire et protéger ainsi la société. C’est le phénomène de l’impunité dont on ne mesure pas toujours l’étendue de ses conséquences dramatiques dans n’importe quelle société.

Au niveau des organisations de la société civile dont je vais parler dans mon analyse, ce sont uniquement les associations sans but lucratif qui œuvrent dans le secteur qui couvre les droits et les sujets indiqués au début de ce chapitre. Selon la définition que l’on donne de la société civile, j’aurais pu inclure les confessions religieuses, mais j’ai opté pour les exclure de mon champ d’analyse. Pour certains auteurs, ces Associations Sans But Lucratif (ASBL) évoluent dans le domaine de la « gouvernance politique ». Concernant les médias, la notion de médias publics mérite une attention particulière, car ils sont trop souvent considérés exclusivement comme des organes de propagande de l’État. Ces médias étant un service public, ils devraient être au service de l’ensemble de la population, y compris des personnes qui se déclarent opposées au Gouvernement.

Au Burundi comme dans d’autres pays africains, il existe des organisations et des médias qui sont l’émanation des pouvoirs publics et/ou sont instrumentalisés par eux. Je vais donc m’intéresser à l’ensemble de ces organisations/médias en m’interrogeant principalement sur la manière dont ils fonctionnent par rapport aux valeurs de professionnalisme et d’éthique qui sont les facteurs les plus importants pour promouvoir la cause des droits de l’homme.

Me référant au contexte général, ces trente dernières années peuvent être subdivisées en trois périodes charnières, à savoir du 06 février 1991 au 20 octobre 1993, du 21 octobre 1993 (coup d’état plus assassinat du Président élu Melchior Ndadaye et leurs conséquences) au 25 août 2005 et du 26 août 2005 (date de l’investiture du Président élu Pierre Nkurunziza) au 21 février 2021.

Période allant du 06 février 1991 au 20 octobre 1993

Contexte spécifique

La création des ligues des droits de l’homme le 06 février 1991 s’inscrit dans le cadre du processus de démocratisation de la vie socio-politique et survient au lendemain de l’adoption par référendum de la Charte de l’Unité Nationale, ce qui n’est pas une coïncidence.

Le risque de voir les clivages ethniques s’exacerber par le jeu des partis politiques était tel que le Gouvernement essaie de mettre en place des balises multiples susceptibles de prévenir une confrontation violente entre les deux principaux groupes ethniques. Parmi ces balises potentielles figurent notamment l’adoption préalable de la Charte de l’Unité Nationale qui est le couronnement d’un processus de consultation sur la question de l’unité nationale, l’agrément des deux ligues des droits de l’homme le même jour (l’une est dite proche du Gouvernement et l’autre proche de l’opposition).

Pour les incidents majeurs à caractère politico-ethnique survenus pendant cette période, ils sont relativement mineurs (novembre 1991 et avril 1992) et impliquent le Parti pour la Libération du Peuple Hutu (PALIPEHUTU) qui mène des opérations militaires ponctuelles à l’intérieur du pays depuis quelques années. La seule dénomination de ce parti en dit long sur les idées qui prévalaient à cette époque et reflète déjà la forte dimension ethnique du conflit burundais. Avant les incidents de 1991-1992, en août 1988, les évènements controversés de Ntega-Marangara dans le nord du pays ont laissé des traces quasi indélébiles dans les mémoires. Des tueries et des représailles sanglantes et disproportionnées des forces de l’ordre font plus de 5000 morts. Suite à une lettre ouverte adressée au Chef de l’Etat, 27 intellectuels hutus sont qualifiés d’extrémistes hutus et sanctionnés diversement, y compris par la prison pour sept d’entre eux. Pourtant, ils ne font qu’exprimer leurs préoccupations et leur point de vue. Une de leurs recommandations, à savoir l’organisation d’un débat sur la question ethnique, sera prise en compte par le régime du Président Pierre Buyoya.

En effet, la veille de l’agrément des ligues ITEKA et SONERA, la Charte de l’Unité Nationale est adoptée par référendum, à l’issue d’un processus piloté par la Commission Nationale chargée d’étudier la question de l’Unité Nationale dont la composition est paritaire entre Hutus et Tutsis. L’un des objectifs de ce processus est d’atténuer les tensions ethniques avant de passer au multipartisme et d’organiser les premières élections pluralistes depuis celles de mai 1965. Cependant, à peine les partis politiques et les médias privés sont-ils agréés que les échéances électorales se profilent déjà à l’horizon, ce qui contribue plutôt à amplifier ces tensions.

Cadre légal

Le multipartisme pouvant attiser les clivages ethniques, ce risque est pris en compte dans l’élaboration du nouveau cadre constitutionnel et légal indispensable pour démocratiser le système institutionnel. Promulgués au cours de cette période, la Constitution du 09/03/1992 qui consacre le multipartisme, le décret-loi sur les partis politiques du 15/04/1992, le décret-loi portant code électoral du 16/03/1993, le décret-loi sur les Associations Sans But Lucratif (ASBL) du 18/04/1992, le décret-loi régissant la presse du 04/02/1992 ou encore le décret-loi portant règlementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques du 04/12/1991, sont autant d’exemples de textes juridiques fondamentaux qui confirment cette approche du Gouvernement.

Organisations de la société civile et médias

Des cadres organisés comprenant des Hutus et des Tutsis pour discuter des questions sensibles comme les discriminations au Burundi sont rares. Les plus connus sont la ligue ITEKA et l’ACPB (Association Culturelle pour le Progrès au Burundi). Les débats sont parfois houleux et les pesanteurs ethniques et autres transparaissent dans les idées exprimées par les uns et les autres. Le poids de l’environnement dans lequel une personne a grandi et vécu pèse lourd dans sa vie privée et plus encore dans sa vie sociale ou politique. Par exemple, épouser une personne de l’autre ethnie ou défendre les droits d’une personne de l’autre ethnie peut vous marginaliser et vous éloigner de votre entourage, un risque que beaucoup de personnes ne veulent pas ou n’osent pas prendre. La ligue ITEKA a lancé un programme d’assistance judiciaire où il fallait surtout défendre des personnes membres du PALIPEHUTU-FNL. Pour un avocat tutsi, ce n’était pas une décision facile à prendre et la ligue a privilégié le recours à des avocats internationaux en première ligne. Certains reprochaient même à la ligue d’avoir mis en place ce programme, car, disaient-ils, de tels criminels ne méritent pas d’être défendus. Au sein de la ligue ITEKA, certains communiqués publics ont fait l’objet de longues discussions et ces pesanteurs ont, dans une certaine mesure, influé sur la recherche d’une formulation consensuelle (une forme d’équilibrisme) qui tenait compte des sensibilités des uns et des autres sans pour autant déformer les faits. Par exemple, si une déclaration portait sur un incident majeur imputable à un des protagonistes principaux, elle pouvait également faire allusion à un incident moins important dont l’autre protagoniste était responsable pour ne pas donner l’impression d’avoir un parti-pris. De cette manière, la ligue a peut-être pu éviter de grosses tensions internes. Après un an d’activités intenses et un nombre d’adhérents en continuelle augmentation, la création des partis politiques constitue un nouveau centre d’attraction qui affecte la ligue dans son développement. C’est autour des activités des partis politiques que se posent les questions importantes et sensibles des droits de l’homme et c’est un défi de taille de les traiter sereinement dans une société aussi polarisée.

S’il est vrai qu’au niveau des médias publics les journalistes sont soumis aux fortes pressions de leur hiérarchie en termes de ligne éditoriale ou de censure, certains font des efforts et résistent pour faire honneur à leur profession et à leur déontologie, ce qui a pu leur valoir d’être mal vus ou sanctionnés plus ou moins sévèrement. Avec la promulgation du décret-loi régissant la presse du 04/02/1992 et le décret-loi sur les partis politiques du 15/04/1992, les conditions sont réunies pour créer des journaux privés qui vont tout de suite s’engager dans une forme de pré-campagne électorale et se confronter aux contraintes et défis multiformes liés au fonctionnement d’un journal.

Période allant du 21 octobre 1993 au 25 août 2005

Contexte spécifique

Pendant toute cette période, les principales violations/abus des droits de l’homme ont varié de manière significative et dégressive dans le temps, et cela en fonction de l’évolution de l’environnement socio-politique et sécuritaire. J’ai subdivisé la période en trois phases : (i) du 21 octobre 1993 au 24 juillet 1996 ; (ii) du 25 juillet 1996 (coup d’État) au 15 novembre 2003 ; (iii) du 16 novembre 2003 (Accord global de cessez-le-feu entre le Gouvernement de Transition et le CNDD-FDD) au 25 août 2005 (veille de la date de l’investiture du Président élu Pierre Nkurunziza).

(i) Du 21 octobre 1993 au 24 juillet 1996 : Le coup d’État du 21 octobre 1993 et les assassinats des personnalités à la tête des pouvoirs exécutif et législatif sont suivis par des tueries massives sur une grande partie du territoire. Ces évènements provoquent une crise grave et un blocage institutionnel lequel va inciter les forces politiques à recourir à des arrangements politiques consensuels pour prétendre débloquer la situation. Deux Présidents du FRODEBU succèdent à Melchior Ndadaye, mais n’ayant pas d’emprise réelle sur l’armée et la police, le contrôle effectif du pouvoir leur échappe. Le dysfonctionnement des institutions dans une ambiance délétère entre protagonistes et/ou « partenaires » favorise l’émergence de nouvelles forces et accentue le jeu des rapports de force. Des scènes de violence emportant des vies humaines s’observent au quotidien et conduisent à la « balkanisation » de certains quartiers de Bujumbura (ces quartiers deviennent quasi mono-ethniques ou des « ghettos ethniques »). Il ne serait pas excessif d’affirmer que le pouvoir est dans la rue au début de cette période. Des groupes de jeunes bénéficiant de la complaisance voire de la complicité des forces de l’ordre et de certains politiciens font la pluie et le beau temps à Bujumbura, notamment lors des opérations dites « ville morte ». Ils arrivent aussi à dicter leur volonté au parti UPRONA (Union pour le Progrès National) et le FRODEBU les craint. La descente aux enfers se poursuit. Elle est facilitée par des acteurs appartenant aux deux camps protagonistes et agissant dans l’ombre.

Des personnes n’hésitent pas à lancer, ouvertement et impunément, des appels à la haine et à la violence lors de meetings divers ou à travers les médias. Des journaux de l’époque publient les extraits suivants : « Ils se sont sentis engagés dans le dilemme « tuer ou être tués », tuer ou être asservis encore une fois, et pour toujours. Rien n’a donc été enseigné à ce peuple longtemps meurtri, un ressort trop comprimé a brusquement réagi. Faites plutôt qu’il ne redevienne furieux ; car il a pu évaluer ce dont il est capable. Et si c’était à refaire, il n’hésitera à le faire ». Ou encore : « Que des gens pareils nous tuent, continuent à nous menacer de mort et continuent à nous diriger, ils ne le feront que parce que nous n’aurons pas pu les en empêcher. Et il n’est pas question seulement de les chasser du pouvoir, il faudra qu’ils rendent compte de leurs forfaits. S’ils ne le font pas de leur vivant, ce seront leurs descendants ». Cette réflexion d’Albert Camus prend tout son sens dans ce contexte : « il y a quelque chose de plus abject encore que d’être un criminel, c’est de forcer au crime celui qui n’est pas fait pour lui » (extrait de la pièce de théâtre « Les justes »).

Avec la création et l’opérationnalisation du CNDD-FDD qui rejoint le PALIPEHUTU-FNL sur le terrain de la lutte armée, la guerre civile prend une tout autre dimension. Les populations civiles en sont les principales victimes. Une fois de plus, le seuil intolérable est franchi puisque de nombreux Hutus sont tués par les Forces Armées Burundaises (FAB) et des groupes de jeunes tutsis pendant que de nombreux Tutsis sont tués par les groupes rebelles hutus, et ce uniquement à cause de leur appartenance ethnique. D’autres violations ou abus graves commis à grande échelle contre les populations civiles leur sont imputables.

(ii) Du 25 juillet 1996 (coup d’État) au 15 novembre 2003 : C’est dans cette atmosphère de chaos quasi généralisé que l’ex-Président Pierre Buyoya revient au pouvoir à la faveur d’un nouveau coup d’État survenu le 25 juillet 1996. En plus des institutions qui sont destituées ou suspendues, les premières mesures portent gravement atteintes aux droits civils et politiques des responsables et partis politiques et des citoyens. Cependant, sous la pression des pays de la sous-région, qui imposent un embargo au Burundi, et de la communauté internationale, les suspensions de l’Assemblée Nationale et des partis politiques sont immédiatement levées. Beaucoup de Burundais réclament aussi le retour à la légalité constitutionnelle. Certaines restrictions dans l’exercice des libertés individuelles sont toutefois maintenues et plusieurs lois relatives aux libertés publiques de 1992 sont amendées (loi du 27 novembre 2003 régissant la presse au Burundi qui majore les peines encourues pour délit de presse et ajoute deux sujets à ne pas traiter). Le nouveau Gouvernement, y compris ses forces de défense et de sécurité, met progressivement fin au grand désordre qui régnait à Bujumbura et beaucoup de jeunes sont intégrés dans le nouveau Service Militaire Obligatoire (SMO) dont le programme de formation civique sera conçu et mis en œuvre avec beaucoup de retard. Or, apprendre aux jeunes le maniement des armes sans leur donner une formation civique adéquate est dangereux.

Sur le plan politique, le Gouvernement entame des négociations secrètes avec le CNDD-FDD alors qu’une bonne partie des forces civiles et militaires qui sont à l’origine du changement de 1996 est fermement opposée à des négociations avec les mouvements rebelles. Dans sa communication interne, le Gouvernement parle délibérément de « dialogue avec les factions armées » alors qu’il utilise le terme « négociation » dans sa communication avec le monde extérieur. Une fois rendus publics, ces pourparlers se terminent en queue de poisson sans résultats tangibles. En 1998, des négociations internes avec le FRODEBU permettent à ce parti politique de réintégrer le Gouvernement. Sous la médiation successive des ex-Présidents Julius Nyerere et Nelson Mandela, les négociations politiques impliquant le Gouvernement de transition et tous les partis politiques agréés aboutissent à l’Accord de Paix d’Arusha du 28 août 2000 que sept partis politiques de la même mouvance (« G10 ») signent avec réserve. Les factions armées n’étant pas signataires de l’accord politique, celui-ci ne met pas fin aux hostilités. Cependant, la mise en œuvre de cet accord permet de mettre en place des institutions de transition plus inclusives chargées de poursuivre les négociations avec les groupes armés. Ce processus conduit à des accords sécuritaires et politiques avec le CNDD-FDD en 2002 et 2003 ainsi qu’à leur intégration au Gouvernement de Transition en novembre 2003.

Pour compléter cette vision panoramique, je voudrais faire trois observations : primo, la guerre civile qui s’accompagne toujours de son lot de graves violations/abus de droits de l’homme s’étend sur plusieurs phases. Le soutien ou le contrôle des populations constitue un enjeu majeur pour les protagonistes d’une guerre civile. A partir de 1997, dans plusieurs localités du pays et à Bujumbura Rural en particulier, le Gouvernement procède au regroupement forcé des populations dans des sites invivables où l’assistance humanitaire fait défaut ou leur est accordée dans des conditions déplorables. Cela ne leur permet pas de satisfaire leurs besoins les plus élémentaires et les droits fondamentaux des déplacés sont violés gravement, y compris le droit à la vie.

Secondo, le niveau de dysfonctionnement des gouvernements qui se sont succédé est également variable et mérite d’être analysé à la loupe. Il y avait relativement peu de cohésion à l’intérieur de ces gouvernements même (surtout) lorsqu’ils étaient qualifiés de « Gouvernement d’Union Nationale ». Il n’était pas rare que certaines décisions gouvernementales importantes soient prises dans des petits cercles fermés à l’intérieur du Gouvernement ou en dehors du Gouvernement, dictées parfois par des personnages ou des forces occultes n’ayant aucune prérogative légale et/ou officielle. En période de tensions aiguës, la méfiance tend généralement à l’emporter sur la confiance.

Tertio, la communauté internationale sous ses multiples formes a accompagné le Burundi en exerçant des pressions sur les différents protagonistes, en leur prodiguant des conseils, en assurant la médiation et en apportant les appuis techniques et financiers nécessaires pour faire avancer un processus de paix complexe. Globalement, la médiation quelque peu musclée du Président Nelson Mandela a été salutaire pour le Burundi qui lui doit toute sa reconnaissance.

(iii) Du 16 novembre 2003 (Accord global de cessez-le-feu entre le Gouvernement de Transition et le CNDD-FDD) au 25 août 2005 (veille de la date de l’investiture du Président élu Pierre Nkurunziza)

Cette phase est courte, mais elle comprend plusieurs évènements majeurs. L’Accord global de cessez-le-feu entre le Gouvernement de Transition et le CNDD-FDD signé le 16 novembre 2003 est suivi dans la foulée par un remaniement ministériel qui voit l’entrée de membres du CNDD-FDD au sein du Gouvernement de Transition. Dans l’esprit de la grande majorité de la population, ces deux derniers évènements constituent un pas de géant vers la fin du conflit armé. Seul le PALIPEHUTU-FNL dont la force de frappe est limitée reste en dehors du processus. Le 18 mars 2005, une nouvelle Constitution approuvée par référendum le mois précèdent est promulguée. Entre juin et août 2005, des élections organisées au suffrage direct (communales, législatives) et indirectes (sénatoriales, présidentielles) ont lieu et les ajustements pour atteindre les quotas constitutionnels au niveau des ethnies et du genre sont effectués. Le CNDD-FDD est le grand vainqueur de ces élections, suivi par le FRODEBU (moins de 50% des voix du CNDD-FDD) et, loin derrière, l’UPRONA et le CNDD. Ces résultats reflètent une reconfiguration significative des forces politiques d’autant plus qu’un bon nombre des Tutsis élus sont membres du CNDD-FDD.

Organisations de la société civile et médias

Le processus de démocratisation a favorisé leur éclosion et leur foisonnement. Les premières organisations de la société civile voient le jour en 1991. Elles seraient 1405 en 2003 (d’après Désiré Manirakiza, « Société civile et socialisation démocratique au Burundi. Retour sur une complicité ambiguë », 2018) alors qu’elles n’étaient que 116 en 1993 avec un nombre d’ASBL œuvrant dans le secteur de la gouvernance politique qui oscillerait autour de 10% du nombre global (d’après Guillaume Ndayikengurukiye, « A la découverte d’un acteur ambivalent : les organisations de la société civile dans la défense des droits de l’homme au Burundi post-conflictuel [2005-2015] »).

Au-delà des pesanteurs ethnico-politiques qui demeurent omniprésentes durant toute cette période, les trois premières années sont caractérisées par un chaos quasi généralisé, un État dysfonctionnel et des forces de l’ordre partisanes qui commettent les pires crimes au grand jour. Celles-ci sont de connivence avec les jeunes groupes armés qui terrorisent les populations en toute impunité. En effet, personne n’est en sécurité et les forces de l’ordre ainsi que la justice sont absentes ou inefficaces lorsqu’il s’agit de protéger les populations et rendre justice. Les victimes ne veulent pas porter plainte à la police, car celle-ci est impuissante et un bon nombre de ses éléments étant de mèche avec les malfaiteurs, cette initiative risquerait d’être préjudiciable aux victimes. Dans ces conditions, la marge de manœuvre des organisations et des médias est forcément étroite. Les plus audacieux, individuellement ou collectivement dans le cadre de leur organisation ou médium, dénoncent les faits graves qui se passent quotidiennement. Néanmoins, peu d’entre eux vont jusqu’à nommer précisément les auteurs de ces crimes intolérables, car le risque de devenir leur victime à cause de cette dénonciation est réel. Cela n’est malheureusement pas une hypothèse d’école. Par ailleurs, l’environnement de cette phase fait des tueurs des personnes qui sont encensées par certains. Des médias (journaux et radios) s’en donnent à cœur joie pour distiller le venin de la haine et inciter à la violence. Celles et ceux qui prônent ouvertement la voie des négociations pour résoudre le conflit burundais sont ciblés, intimidés, menacés, voire éliminés par les forces et les groupes radicaux.

Après le coup d’état de juillet 1996, les enjeux majeurs dans les relations entre le Gouvernement et les organisations de la société civile ainsi que les médias restent fondamentalement les mêmes avec quelques légères variantes. En effet, les gouvernements successifs sont intolérants aux critiques des ONGs et des médias qui mettent en exergue les violations dont ils sont responsables. Ils leur refusent l’accès à l’information sur des sujets essentiels ou l’accès à des lieux qui ont été le théâtre de violations graves. Ils leur dénient tout contact avec les groupes armés et toute communication sur leurs activités. Ils restreignent les libertés dans le but de contrôler les ONGs et les médias dont le nombre a augmenté considérablement pendant cette période. Les intimidations et les menaces, ouvertes ou voilées, sont monnaie courante. Des journalistes sont arrêtés arbitrairement. Le point culminant reste la déclaration d’un ministre de la défense invitant les militaires à traiter comme des rebelles, les journalistes qui couvraient la guerre civile et essayaient d’en donner une information objective et équilibrée, notamment en contactant ces mouvements et en leur donnant la parole. Dans le contexte de l’époque, les militaires avaient tendance à tuer les rebelles plutôt que d’en faire des prisonniers.

Au cours des négociations d’Arusha, la question de la participation des organisations de la société civile et spécialement des organisations de femmes se pose avec acuité. Dans un premier temps, la majorité des partis politiques s’y oppose, mais, très rapidement, la pression exercée par l’équipe de la médiation et la communauté internationale fait que cette idée est validée. Dans une seconde phase, la désignation de leurs représentants suscite des controverses et leur légitimité ainsi que leur impartialité sont mises en cause dans un processus de négociations qui a vite évolué en une confrontation entre deux blocs, le « G7 » dit Hutu et le « G10 » dit Tutsi (des Hutus de l’UPRONA essaient vainement de s’opposer à ce glissement contraire aux idéaux du parti et qui les met dans une situation fort inconfortable). Après la signature de l’Accord d’Arusha, l’environnement devient propice à la multiplication des organisations de la société civile et les bailleurs de fonds vont augmenter leurs financements en faveur des ONG et des radios. Ces fonds attirent du monde (y compris des opportunistes) d’autant plus que les conséquences économiques de la guerre civile sur la satisfaction des besoins fondamentaux des populations et des fonctionnaires sont désastreuses et qu’un emploi dans une ONG nationale ou internationale apparait comme une solution alternative fort intéressante pour améliorer son niveau de vie.

Au niveau du paysage médiatique, il s’opère un changement significatif en relativement peu de temps. Les médias de la haine disparaissent progressivement pendant qu’apparaissent de nouveaux médias, en particulier des radios, qui mettent en avant le professionnalisme et s’inscrivent dans une dynamique de paix et de réconciliation (Umwizero/Bonesha, RPA, Isanganiro, Studio Ijambo et d’autres). Compte tenu de la couverture géographique de ces médias, cette évolution constitue une avancée substantielle dans le domaine des droits de l’homme d’autant plus que ces radios permettent aux organisations et aux victimes des droits de l’homme de s’exprimer librement sur leurs antennes et de s’adresser ainsi aux populations. Des organes de presse et des journalistes dont certains sont sous sanction aujourd’hui, ont milité, pris des risques et même été sanctionnés pour que le CNDD-FDD et le PALIPEHUTU-FNL puissent exprimer leurs points de vue sur les questions qui divisent les Burundais. Enfin, Ces radios opèrent généralement grâce à l’appui des partenaires extérieurs.

Rôle de la communauté internationale

La communauté internationale exerce des pressions multiformes sur les gouvernements successifs pour qu’ils concluent un accord de paix qui tienne compte des préoccupations et des revendications de toutes les parties, y compris des ONG. Elle cherche notamment à mettre fin à certaines violations ou modifier certaines lois restrictives affectant les libertés fondamentales des citoyens. Elle renforce la position des acteurs qui veulent promouvoir l’État de droit et les droits de l’homme au Burundi. Pendant une période relativement longue, l’appui financier et matériel de la communauté international en général est destiné en priorité aux organisations de la société civile et aux médias privés. Celles-ci bénéficient de financements importants, voire exorbitants, ce qui leur donne la possibilité d’étendre leurs programmes d’activités et de les décentraliser en s’implantant aussi à l’intérieur du pays. Cela explique en partie leur foisonnement pendant cette période. Cependant, ce développement impressionnant comporte ses risques et ses défis. Ce secteur génère des emplois et des revenus lesquels attirent du monde. Des problèmes de gouvernance, de leadership et de rigueur dans la gestion des fonds reçus fragilisent et décrédibilisent certaines ONG.

Evolution des opinions

Concernant l’évolution des opinions, la bipolarisation ethnico-politique est déjà extrême à l’issue du processus électoral de juin 1993. Elle montera en puissance avec le coup d’État et l’assassinat du Président Melchior Ndadaye du 21 octobre 1993.

Dans un tel environnement et même lorsque ces clivages vont s’estomper, il est important de souligner les nombreux cas de solidarité inter-ethnique et d’attachement aux valeurs humaines qui jalonnent l’histoire du conflit burundais. On ne parle pas assez de ces personnes anonymes, Hutus et Tutsis confondus, qui ont pris des risques jusqu’à perdre ou risquer leur vie pour venir en aide à leurs semblables indépendamment de leur appartenance ethnique ou politique. Sans doute ces personnes ne veulent-elles pas de publicité, car, dans certaines circonstances, cela aurait pu leur causer de gros ennuis et, de toute façon, cela n’était pas leur motivation. Ces actes sont au moins connus des personnes qui en ont tiré un grand bénéfice et qui leur en sont reconnaissantes. En voici quelques exemples parmi tant d’autres, connus ou inconnus : des personnes d’une ethnie ayant protégé et sauvé la vie de leurs voisins d’une autre ethnie ; des militaires ayant libéré et mis à l’abri des personnalités qui auraient pu également être exécutées le 21 octobre 1993 ; des militaires ou des rebelles ayant désobéi à leur supérieur qui leur avait donné l’ordre de tuer des innocents ; un officier ayant choisi de s’exiler plutôt que de cautionner un coup d’État sanglant et irresponsable ; les séminaristes de Buta ayant préféré mourir unis que de laisser les rebelles les diviser sur une base ethnique. Incontestablement, toutes ces personnes sont de véritables défenseurs des droits humains et elles mériteraient d’être mises en valeur, moyennant leur accord, pour servir de modèle dans une société en manque de repères.

De manière générale, les mentalités et les opinions publiques évoluent en fonction de plusieurs facteurs parmi lesquels l’évolution du contexte socio-politique figure en bonne place. Je voudrais donner l’exemple du Centre Jeunes Kamenge (CJK) où j’ai animé beaucoup de débats de jeunes sur la nature du conflit burundais entre 1993 et 2005, année à partir de laquelle j’ai commencé à m’absenter du Burundi pendant des périodes relativement longues. Il n’est peut-être pas superflu de rappeler que le CJK est au centre de quatre quartiers au nord de la ville de Bujumbura, à savoir Cibitoke, Kamenge, Kinama et Ngagara. En conséquence, le CJK regroupait des jeunes hutus et tutsis. Les questions au cœur du débat étaient simples : “ DUPFA IKI ?” (Pourquoi sommes-nous en désaccord ?) Pourquoi toute cette violence ? Pourquoi tous ces morts ? Au début de ladite crise, les jeunes étaient presque unanimes pour dire qu’il s’agissait d’un conflit entre Hutus et Tutsis. Mes tentatives pour atténuer cette position étaient vaines et je pouvais même me faire huer, car mes propos étaient considérés comme des hérésies ou une tentative de les manipuler. Vers 2004, la situation avait changé de manière assez significative et je devais intervenir à plusieurs reprises pour que celui ou celle qui mettait en avant la dimension ethnique du conflit puisse exprimer son opinion librement. Ce jeune était accusé d’être manipulé par les hommes politiques et de n’avoir encore rien compris au conflit burundais qui, pour les jeunes de 2004, était avant tout un problème de politiciens avides de pouvoir, manipulateurs, privilégiant leurs intérêts personnels [“amaronko” (biens), “inda zabo” (leurs ventres), “ibiti” (postes), “amahera” (argent), tels sont les termes en kirundi utilisés par les participants].

Merci à A. Kaburahe d’ avoir invité E. Nindorera à présenter cette magistrale récapitulation de trente ans d’efforts et de maltraitances …

Même si ces réflexions n’avaient qu’un effet limité sur les gouvernants en place, elles méritent de retenir l’attention des plus jeunes et des personnes de bonne volonté. Le respect des droits de l’homme est l’affaire de chacun, comme le démontre la citation du pasteur Niemöller.

Soyons de « ceux qui disent non à l’ombre » (Aimé Césaire)

POUR UNE DEUXIEME FOIS JE VOUS FAIS MON COMMENTAIRE

(Tout en sachant que le Journal Iwacu, dans son ADN, n’osera pas le mettre en ligne. )

Parler d’evolution de Droits de l’Homme au Burundi sans mentionner nulle part la question du genocide commis contre les Hutu par la dynastie des Bahima. Quel type de journalisme faites-vous ? Cela fait honte !

QUE PENSE LE JOURNAl IWACU DES OSSEMENTS DE LA RUVUBU ?

En février 2020, l’ouverture des fosses de la Ruvubu par l’équipe de la Commission vérité et Réconciliation (CVR), a ramené à la surface de la terre des hommes et femmes victimes de la folie meurtrière de 1972. Les dimensions de fosses, leur emplacement dans un lieu discret, leur alignement, l’empilement des corps par couches au fond des trous ont démontré la débauche d’intelligence et de moyens utilisés dans l’extermination des Hutus et dans la dissimulation de leurs corps. Lors d’une messe très solennelle organisée sur le site, le Primat de l’église catholique du Burundi Monseigneur Simon Ntamwana, n’a pas mâché ses mots : il a qualifié les faits de GÉNOCIDE.

OUI. GENOCIDE AU SENS OUNUSION DU TERME . PAR LA DYNADSTIE DES BAHIMA

Nous l’appelons « Dynastie des Bahima » pour signifier celle qui a renversé au pouvoir par coup d’état la « Dynastie des Baganwa » en 1966. Ont dirigé le Burundi pendant 40 ans sans interruption. De 1965-à 2005. Sur fond d’un cocktail de mensonges et de fausses accusations ; De meurtres au pluriel de membres du groupe majoritaire Hutu (85%) et d’autres ; D’atteintes graves à l’intégrité physique et mentale de plusieurs membres du groupe ; D’intimidations ; De soumission intentionnelle des membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; Des mesures visant entraver les Hutus à accéder à l’éducation secondaire et supérieure, et à la Démocratie; etc. (…) Bref, un GÉNOCIDE dans tous les sens évoqués par la définition par la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide (CPRCG) des Nations Unies de 1948, à laquelle l’État du Burundi a adhéré, en janvier 1997. Génocide au pluriel : destruction physique, destruction culturelle, destruction psychologique, destruction intellectuelle, destruction identitaire et socio-économique, etc…

RECOMMANDATION

Nous croyons que la lutte contre l’impunité constitue la condition Sine Qua Non pour une Paix durable et Réconciliation véritable

NOTE DE LA Rédaction

Nous n’avons aucun problème pour publier votre opinion pour autant qu’elle respecte notre charte,la courtoisie notamment. Ce qui n’est pas dans votre ADN.

Je soutiens entièrement la recommandation de Frederic Nzeyimana et j’espère que la majorité des Burundais partage également son opinion selon laquelle « la lutte contre l’impunité constitue la condition Sine Qua Non pour une Paix durable et une Réconciliation véritable ». J’espère aussi que les Burundais sont tout aussi nombreux à condamner les fosses communes de Ruvubu et d’ailleurs. En plus des conditions atroces qui ont entouré la mort de ces personnes, leurs familles respectives n’ont pas pu les enterrer dignement et ainsi faire leur deuil selon la coutume alors que ce processus est d’une importance cruciale.

Concernant la question du génocide, j’ai préféré d’abord affirmer que « des milliers de Burundais, Hutus et Tutsis confondus, ont été tués arbitrairement et gratuitement uniquement pour ce qu’ils SONT (ethnie) ». C’est la LIGNE ROUGE à ne pas franchir car leurs auteurs commettent ainsi des crimes contre l’humanité. Nous n’avons pas besoin des commissions internationales, des experts internationaux ou encore du Conseil de sécurité des Nations Unies pour reconnaitre cette triste réalité. Quels que soient les victimes ou les auteurs, nous devrions tous dénoncer de tels crimes et demander avec insistance que leurs auteurs soient punis conformément à la loi et mis sur le ban de la société.

Pour que ces crimes contre l’humanité deviennent un crime de génocide, il faut établir/prouver l’INTENTION de détruire un groupe déterminé. Cela revient àmontrer qu’il y a eu préparation/préméditation/planification/programmation. Les éléments constitutifs de cette intention peuvent être appréciés différemment d’une personne à une autre, d’un juge à un autre ou encore d’un Conseil de sécurité des Nations Unies à un autre. En tout état de cause, que cette intention soit établie ou pas, le fait de tuer une personne uniquement pour ce qu’elle EST demeure INACCEPTABLE d’autant plus que cette personne n’a pas choisi de naitre d’une nationalité A, d’une ethnie B, d’une race C ou d’une religion D. J’espère que Frederic Nzeyimana condamne avec la même ardeur les crimes commis contre des Tutsis uniquement parce que ces personnes innocentes étaient Tutsis.

Enfin, la lutte contre l’impunité passe par l’identification précise des présumés coupables pour qu’ils répondent de leurs actes et soient poursuivis en justice. Aucun juriste sérieux n’engagera de poursuites judiciaires contre la « dynastie des Bahima » qui a « dirigé le Burundi pendant 40 ans sans interruption ». La question de la responsabilité des crimes odieux commis au Burundi est capitale et ne devrait pas être abordée avec légèreté.

Excellente rétrospective. A la fin je me suis demandé si, sur la question des droits de l’homme, nous avons fait du sur-place, avons avancé à pas de tortue, ou avons pris quelques marches en arrière. Ça me rappelle le recueil d’A. Kaburahe de ses cinq ans d’éditoriaux.

Les quatre idées proposées pourraient certainement nous faire avancer, si jamais elles étaient acceptées et mises en pratique. Personnellement je n’ai pas beaucoup d’espoir dans la bonne volonté de leaders aux pouvoirs illimités. Justement c’est à cause de ces pouvoirs illimités des agents du gouvernement et du parti que les exactions se commettent. La question donc est comment les fameux pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) peuvent effectivement réaliser leurs missions. Particulièrement le judiciaire. Comment le rendre indépendant de l’exécutif pour qu’il puisse exercer son devoir de contrôle sur ce dernier ? Des juges des hautes cours investis à vie ? Avec une rémunération qui leur garantit une certaine indépendance financière ? Nous venons d’assister comment, dans deux pays dits développés, un pouvoir judicaire efficace a indépendamment dit le droit et fait ses comptes à des personnes très puissantes.

Chez nous il est particulièrement frappant comment chaque personne avec une quelconque autorité se comporte comme un potentat: du policier au général, de l’administrateur au Président, en passant par autant de positions intermédiaires qu’on pourrait énumérer. Un pouvoir absolu corrompt dans tous les sens imaginables. Je ne sais pas si nous trouverons une solution à ce problème.

La question des abus des autorités qui restent impunis et celle du manque d’indépendance du pouvoir judiciaire ne datent pas d’hier. Aujourd’hui, ces questions se posent avec encore plus d’acuité et il est effectivement difficile de trouver une solution à des problèmes de plus en plus complexes. Pour de nombreuses raisons, les une plus vitales que les autres, abandonner n’est pas une option (« Giving up is not an option »), mais que faire pour que cela ne soit pas qu’un simple slogan ? Continuons à nous poser cette question fondamentale et complexe, et continuons à essayer d’y apporter des réponses, individuelles ou collectives, susceptibles de conduire à long terme aux changements profonds auxquels aspire la grande majorité des Burundais.

Merci Monsieur Eugène Nindorera pour cet article.

Ce document est bien écrit et compte beaucoup d’informations utiles surtout tirées d’une expérience et observations personnelles. Il me semble que les propositions de mesures à prendre pour crédibiliser le discours du gouvernement vont être difficiles à mettre en oeuvre parce que le gouvernement ferait presque pour au moins les raisons suivantes:

-sa légitimité vient de la force de nuisance des Imbonerakure qui ont sont la colonne dorsale du pouvoir en place dans la gestion sécuritaire du pays peut-être même plus que l’armée et la police.

-la bonne gouvernance empêcherait aux tenants du pouvoir d’assouvir leurs intérêts personnels qui est en quelque sorte leur premier objectif et qui prime sur toute autre considération.

-mettre en ouvre de telles mesures couterait in fine le pouvoir au CNDD-FDD sans nul doute en favorisant l’émergence d’autres forces concurrentielles comme le CNL.

De ce qui précède, j’en déduit que votre papier ne suscitera pas beaucoup d’intérêt chez les tenants du pouvoir actuel.

Nonobstant, cette réflexion permet de comprendre les enjeux des droits de l’homme dans le pays de Mwezi Gisabo.

J’espère que la jeunesse, avenir de ce pays, lira ce papier qui permettrait de mieux préparer l’avenir de la nation.

Mon papier ne cherche pas à susciter un intérêt chez les seuls tenants du pouvoir actuel. Le pouvoir n’est pas homogène et il est difficile de circonscrire les « tenants » de ce pouvoir. Au sein de ce dernier groupe (et de n’importe quel groupe), les rapports de force et les intérêts ne sont pas immuables. Ce papier cherche à susciter un intérêt chez le maximum de personnes, en espérant que ces personnes prennent conscience de la nécessité et de la possibilité de transcender les clivages divers pour contribuer à amorcer un véritable changement en matière de gouvernance et des droits de l’homme. Votre dernière phrase montre l’intéret que vous portez aux jeunes et vous avez bien raison. Cependant; s moins jeunes et/ou les plus vieux doivent les accompagner d’autant plus que les tenants du pouvoir, au Burundi comme ailleurs, ont tendance à vouloir s’éterniser au pouvoir.

Merci pour ce tableau presqu’exhaustif de l’évolution

Je suis sidéré que je sois le premier qui ai fait une remarque.

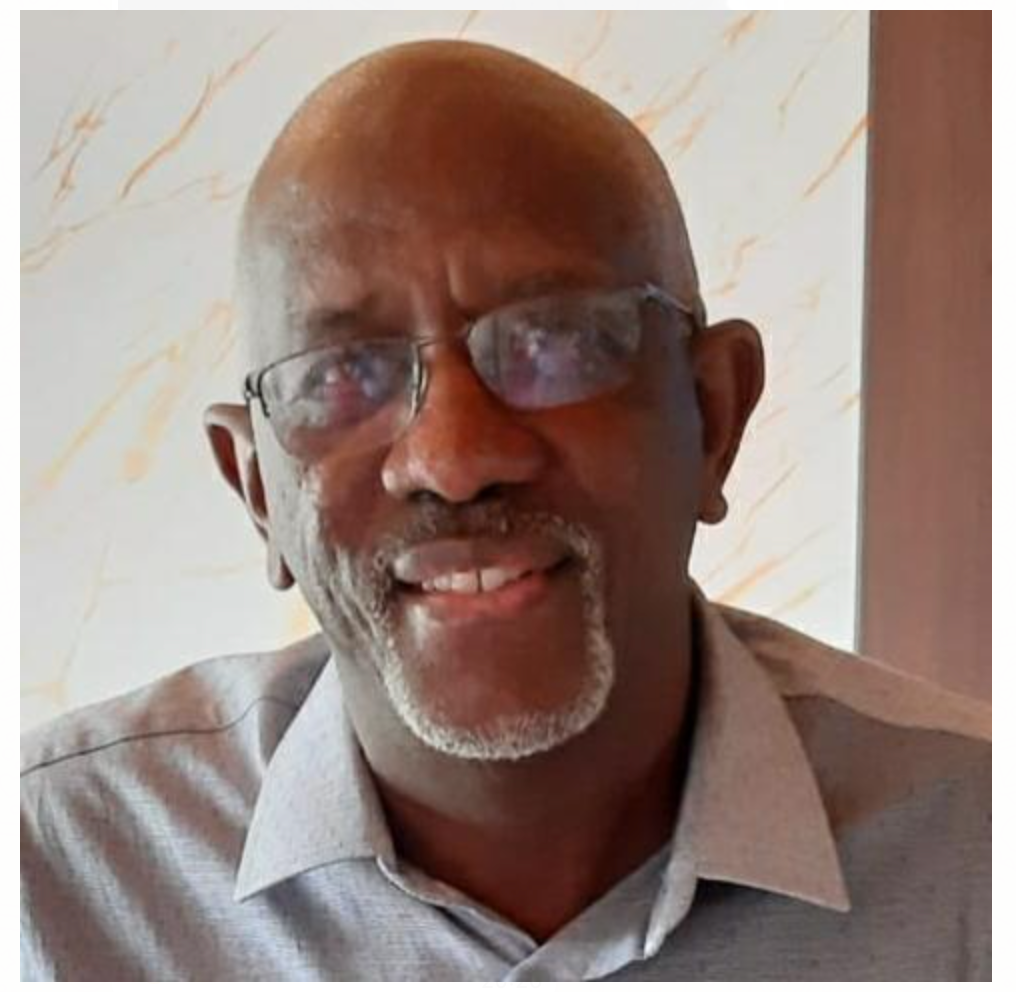

Eugène Nindorera est ce qu’on nomme dans notre culture (avec respect et admiration) umushingantahe, umugabo.

Il a été Délégué général au College du St Esprit, délégué général à l’Université du Burundi.

Son exposé est d’une très grande valeur et très grande honneteté

Nos dirigeants devraient le lire et le méditer.

En un mot, notre malédiction est:

1) Non respect des droits de l’homme (Que de sang versé)

2) La mauvaise gouvernance et corruption (l’un des pays les plus corrompus au monde)