D’une commémoration à l’autre : le Burundi à la recherche de son histoire 2012-2022

André Guichaoua

Sommaire

Préambule

Rétablir l'exception burundaise

Par Antoine Kaburahe

Après les graves traumatismes de 1993 au Burundi et 1994 au Rwanda, dès août 1994 des responsables des universités et ministres de l’enseignement supérieur de la région des Grands Lacs (Burundi, Rwanda, Ouganda, Zaïre, Tanzanie), s’étaient réunies au Kenya avec des universitaires étrangers et des représentants d’ONG des droits de l’homme pour reconstruire leurs universités. Il en était ressorti la création d’un Réseau documentaire international sur la région des Grands lacs africains, indépendant des pouvoirs et ayant pour mission de promouvoir une culture de paix et de lutte contre l’impunité dans toute la région. Entre 1996 et 2009, les bureaux nationaux du Réseau archivaient tous les écrits accessibles des acteurs politiques, économiques et sociaux, et bien évidemment les travaux des universitaires, les numérisaient et les diffusaient via des CD-Roms, puis sur Internet dès que cette région fut connectée*. Des centaines de milliers de pages de documents furent ainsi diffusées. Toutes les universités de la région et les représentants des universités étrangères étaient associés au sein d’une coordination commune pilotée alors par l’Université du Burundi.

Ce cadre indépendant, représentatif et endogène appuyé par des personnalités éminentes suscita une dynamique de solidarité et d’émancipation politique inédite parmi les universitaires et intellectuels de la région qui protégea pendant plusieurs années les libertés d’information notamment au Rwanda et au Burundi et assura un niveau d’expression publique et de publication élevé bien au-delà de la sphère universitaire. L’indépendance a été garantie par des parrainages forts et respectés. Et, bien évidemment, le soutien actif de personnalités burundaises comme Adrien Sibomana qui présida plusieurs années ses organes de direction. Ainsi, l’expérience du Réseau documentaire fera l’objet d’un exposé lors du Sommet mondial de la société de l’information à Genève le 11 décembre 2003. Cette mission s’acheva en 2009 avec le rayonnement d’Internet et la généralisation des ordinateurs. L’expérience du Burundi était devenue une référence.

Une poignée de journalistes et universitaires, inspirés par ce qui avait été réalisé, a alors repris ce projet de documenter l’histoire mais dans un format inédit : à travers des ““Conférences pour mémoire”” sur des sujets et avec des acteurs qui ont marqué notre histoire. Sceptiques, beaucoup nous disaient que “Cela ne marchera jamais”, car les sujets sont encore très “sensibles” ou trop “polémiques”. Première bonne surprise : les principaux médias du pays ont rejoint le projet avec enthousiasme : la RNTB (Radio et Télévision) ; Renaissance (Radio et Télévision) ; Radio Bonesha, Radio Isanganiro, Radio Rema FM, Radio RPA ; les journaux Iwacu et Le Renouveau.

Encouragés par le pluralisme des médias, engagés dans cette aventure inédite, des acteurs politiques de premier plan se sont pliés à l’exercice. Il y a eu les conférences Médias-Mémoire-Histoire au cours desquelles, à la surprise générale, quatre ex-présidents de la République encore en vie acceptèrent de débattre publiquement de leur propre bilan politique.

Les “quatre ex” ont accepté de “regarder l’histoire en face”, au grand bonheur des auditeurs, téléspectateurs et lecteurs. Les Burundaises et les Burundais en redemandaient, nous poussaient à oser aller encore plus loin pour travailler sur des sujets graves, comme les différentes crises politiques qui jalonnent notre histoire, la question de l’intégration de l’armée, etc.

Nous avons tenu des conférences et c’est cela qui était pédagogique, la plupart des intervenants n’étaient pas des politiciens (officiers, hiérarchies religieuses, ONG, etc.) et ce fut la force et le caractère inédit des émissions.

Dans leur diversité, les médias burundais abordaient avec rigueur et gravité notre douloureuse histoire. Lorsque les pouvoirs permettent à la presse de jouer son rôle de veilleuse et éveilleuse des consciences, c’est toute la société qui profite.

Etait-ce l’âge d’or du journalisme burundais ? D’une certaine manière. Mais c’était aussi une sorte de chant de cygne, car mai 2015 est passé par là et a laissé la presse burundaise en ruines fumantes. Ce n’est pas malheureusement un jeu de mots…

Ces notes, ces analyses rassemblées au fil de ces années par le Professeur André Guichaoua, à qui je rends hommage, témoignent de ce qu’a été, à une époque charnière de son histoire, la collaboration entre les journalistes, les universitaires, les autorités et les partenaires étrangers. C’est une collaboration à commémorer et à souhaiter encore. Cette synergie a permis la production de documents qui restent des références. Mais le plus important est que cette collaboration se prolonge aujourd’hui encore avec la publication d’écrits anciens inédits et d’autres récents sur le site d’Iwacu. Elle illustre la continuité de nos investissements respectifs vis-à-vis de ceux qui ont cru en nous. Elle tient pour l’essentiel à ceux qui ont assuré depuis lors et avec détermination la continuité d’Iwacu au Burundi. De même, les autorités ont dépassé leurs réticences et permis cette ouverture : “Une maison portes et fenêtres fermées sent le renfermé”. Les Burundais avaient besoin de respirer. Ils ont toujours besoin de respirer.

C’est aussi l’occasion de penser à tous les collègues de cette époque aujourd’hui éparpillés aux quatre coins du monde, ceux qui essaient de continuer à nourrir la flamme de l’information, de se réinventer. Sans oublier une mention spéciale à la Direction de la Coopération suisse et celle des Pays-Bas qui ont accepté de nous accompagner pendant toutes ces années, délicates, mais riches aussi.

Un proverbe burundais dit que “Uburundi bugona buri maso” (les Burundais dorment les yeux ouverts) et cette “léthargie” de la presse n’est peut-être qu’apparente. Une fois que l’on a goûté à la liberté, on n’en perd jamais le goût…

Antoine Kaburahe, journaliste écrivain et éditeur.

Fondateur du Groupe de Presse Iwacu**

____________

*La coopération suisse dès l’initiative du projet, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), puis l’UNESCO et l’OCDE-CAD.

**Entre 2013 et 2015, avec ses pairs des médias burundais, il a participé au cycle Médias-Mémoire-Histoire. Depuis novembre 2015, il vit en exil.

“Commémorer pour assumer le passé et construire l’avenir” (2012-2022)[1]

André Guichaoua[2]

Professeur émérite

Institut d’Études du Développement de la Sorbonne

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

À l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance du Burundi de 2012, le projet ““Conférences pour mémoire”” porté par des universitaires et diverses personnalités organisait en mai-juin un cycle d’émissions sur l’histoire du Burundi[3]. Il s’agissait d’analyser de manière exigeante, distanciée et plurielle les dynamiques de long terme qui l’entretenait. Caractérisées par une série d’événements douloureux, des traits positifs et porteurs d’enseignements pour l’avenir émergaient. Ces enseignements éclairaient ce qu’était le Burundi à l’orée du 21ème siècle et avaient été placés au cœur de chacune des conférences.

En effet, les indépendances ont progressivement débouché dans l’ensemble de la région sur l’instauration de pouvoirs autoritaires masquant l’instabilité des cadres politiques nationaux. L’usure de ces cadres face aux nouvelles aspirations démocratiques conduisit dans les années 1990 à des conflits d’une extrême violence touchant l’ensemble des pays riverains. Au travers de ces épreuves, le Burundi dégagea progressivement les voies d’une sortie de crise et reconstruisit un cadre politique partagé. Ces acquis furent le résultat d’un processus original de négociation, à la fois laborieux et fécond, qui devait être prolongé et enrichi au regard d’enjeux toujours en suspens.

Dans cette optique, il avait été estimé judicieux de revenir sur l’histoire du Burundi en invitant des acteurs éminents, qui avaient eux-mêmes contribués à écrire cette histoire, à débattre de ces enjeux majeurs au cours de conférences retransmises en synergie sur l’ensemble des médias partenaires[4]. Un panel exceptionnel était proposé caractérisé par le pluralisme des intervenants, leur stature ainsi que leur esprit de dialogue. Sur chaque thématique abordée[5] , il ne s’agissait pas pour ces conférenciers de faire le récit et le bilan de leur action, mais de livrer leurs analyses sur les dynamiques de long terme à l’œuvre au Burundi.

[Carte Nations Unies 2019]

Au-delà des questionnements, quatre objectifs sous-tendaient ce programme :

1. Promouvoir un travail de mémoire objectif offrant des “matériaux” pour l’analyse et non des historiographies préconstruites, dont la qualité serait garantie notamment par la caution universitaire des promoteurs de l’initiative et la représentativité des intervenants. Proposer au travers de ces témoignages des points de repère éthiques et méthodologiques sur les conditions d’un travail de vérité authentique ;

2. Assumer la mémoire de l’histoire du pays, non pas seulement dans une approche de contrition, mais dans une perspective de longue durée ;

3. Proposer des points de repère sur des initiatives qui au travers des crises ont ouvert des voies au dialogue, à la paix et à la démocratie ;

4. Valoriser la parole des acteurs et témoins encadrée par la rigueur professionnelle, la coopération avec les médias et le pluralisme.

Ces objectifs furent atteints au-delà de toutes attentes. Dès la fin du premier débat sur l’intégration des Forces armées, beaucoup de sollicitations affluèrent pour demander qu’il se prolonge sur nombre des points abordés. Le format totalement inédit, la richesse et la qualité des échanges étaient plébiscités. Un second débat fut programmé. Au fil des conférences, comme les déplacements à l’intérieur du pays l’ont démontré peu après, la parole se libérait partout et sur les collines les paysans saluaient en exhibant leurs transistors.

La volonté d’échanger fut contagieuse au sein même des corps de l’État qui voulaient profiter de ces ouvertures pour s’exprimer sur des sujets délicats et/ou occultés. Des réunions-débats, groupes de réflexion, sessions de formations, publications, … se multiplièrent à la demande de nombreuses institutions et organisations notamment au sein des ONGs, des formations politiques, …

Parmi elles, les forces armées furent parmi les plus proactives et motivées et des débats proprement impensables jusqu’alors se déroulèrent avant, pendant et surtout après la matinée de conférences inaugurales de l’Opération Portes ouvertes du ministère de la Défense organisée le 19 juin 2012 en prélude aux cérémonies du Cinquantenaire en présence du chef de l’État. Il s’agissait alors explicitement et, si possible, publiquement de clarifier des “enjeux internes et surmonter les divisions du moment”. Les sollicitations auprès des coordonnateurs du projet “Conférences pour mémoire”se multiplièrent ensuite à la demande des plus hautes autorités militaires et politiques. Ainsi, anticipant la forte probabilité d’un report sine die du lancement officiel du processus national CVR[6] , un volet Vérité et Réconciliation “interne” aux forces de défense et de sécurité fut un temps enclenché.

Peu après cependant, le volontarisme officiel se délitait. Pour l’appareil du parti CNDD-FDD, ces ouvertures s’avéraient incompatibles avec le renforcement de la mobilisation politique des populations en vue des échéances électorales de 2015 dont l’objectif était d’instaurer “la première vraie démocratie plébiscitée avec 95 % des voix”. Les tensions et enjeux en matière de sécurité intérieure et extérieure se durcirent. Il s’agissait désormais de soumettre la “société civile”. Mais en son sein, confortée par les fortes audiences de ses diverses composantes, la qualité et l’indépendance de ses programmes, la Synergie des médias tenait bon.

C’est dans un contexte de tension croissante que fut organisé en février-avril 2015, après de nombreux échanges avec les intéressés, le cycle des émissions “Médias-Mémoire-Histoire” au cours duquel les quatre ex-présidents de la République encore en vie acceptèrent de débatttre publiquement de leur propre bilan politique. À nouveau, le retentissement de ces événements médiatiques fut exceptionnel et le pays tout entier s’arrêtait pour les écouter en direct. Ils étaient aussi diffusés dans les pays voisins et repris par les médias internationaux. Les médias du Burundi se hissaient alors pour quelque temps parmi les plus indépendants et dynamiques du continent. Ces co-productions furent les dernières de la Synergie des médias.

Le 25 avril, l’annonce de la décision du président Pierre Nkurunziza de se représenter pour un 3ème mandat déclencha de fortes et nombreuses manifestations. Les composantes de la Synergie des médias furent interdites d’émettre. Le 14 mai ensuite, au lendemain d’une tentative de coup d’état militaire, la plupart des médias privés étaient anéantis et la glaciation durable des libertés publiques s’instaurait.

Au fil de ces années, parallèlement à cet investissement, la rédaction d’une synthèse historique “distanciée” du passé avait été engagée. Elle était nourrie par de nombreux échanges avec les multiples personnalités politiques, militaires, religieuses et autres acteurs qui ont accompagné les événements et porté ces prises de parole au cours de ces années et bien au-delà pour nombre d’entre eux. La mise en forme de ces notes et archives accumulées et “co-débattues” en propose une rétrospective. En outre, plusieurs notes d’analyse rédigées lors des enquêtes et échanges effectués au cours de nombreux séjours notamment entre 2009 et 2016 illustrent et documentent l’exposé historique consacré à la dernière décennie (cf. infra).

Enfin, relevons qu’elle s’est achevée par un événement marquant puisque le 25 mai 2020, le général Évariste Ndayishimiye qui, en 2011, avait inauguré et fortement marqué le cycle des “Conférences pour Mémoire”, a été élu à la Présidence de la République.

Tout comme son prédécesseur en 2010, il disposait alors de deux années pour s’imposer, définir les objectifs de son mandat et marquer de son empreinte les deux commémorations décennales majeures de 2022 : le 29 avril, le 50ème anniversaire des “événements de 1972” puis le 1er juillet, le 60ème anniversaire de l’Indépendance nationale.

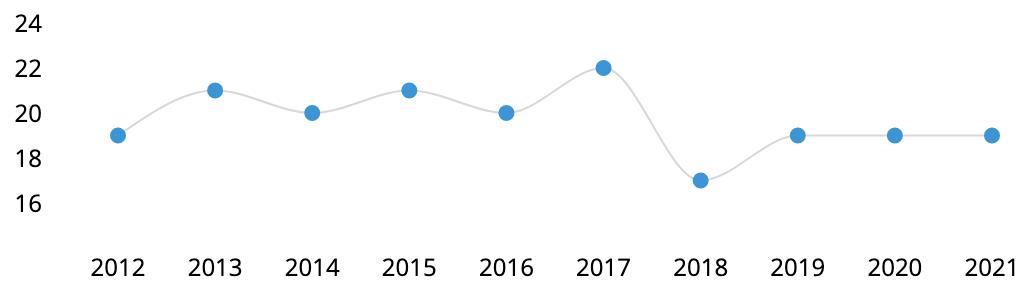

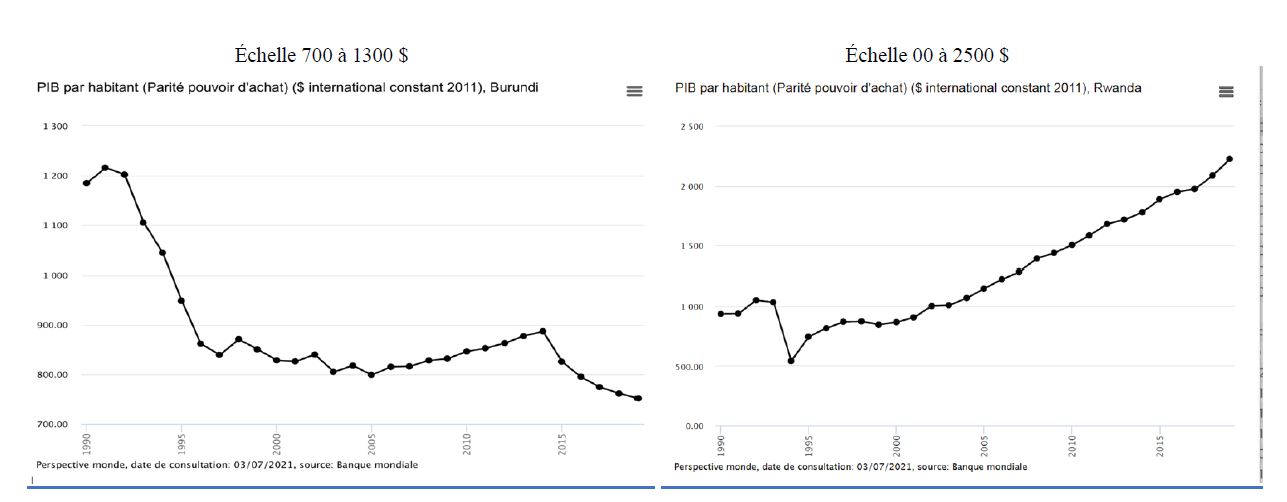

Mais au regard des fortes contraintes politiques et économiques qui s’imposent présentement au pays, l’échéance était assurément trop brève pour être en mesure d’afficher son propre bilan. Les récentes avancées politiques et économiques dont le Président peut désormais se créditer[7] ne suffisent pas à masquer les fragilités du cadre démocratique et plus encore à remédier à l’impuissance structurelle des autorités face à l’extrême misère qui affecte la majorité des populations laborieuses, notamment rurales.

Dans ce contexte difficile, les commémorations lui donnent la double opportunité de s’exprimer sur l’héritage du passé, l’état des lieux présent, ses priorités et perspectives.

André Guichaoua, Paris, juin 2022

Ce texte a été rédigé en s’appuyant en partie sur des notes d’analyses réalisées au fil de multiples missions réalisées en 2009 et 2016. Dans une dynamique de publicité des sources, elles sont accessibles aux lecteurs. Des références y sont faites au fil du texte avec des liens. Le sommaire est indiqué en fin de document.

1. L’Indépendance désenchantée (1959-1965)

Les débats onusiens sur l’émancipation progressive des territoires sous Tutelle débouchent au Ruanda-Urundi sur la publication en 1952 d’un décret mettant en place une série hiérarchisée de conseils, des sous-chefferies au Conseil supérieur du pays. Nommé en 1955, le gouverneur général, Jean-Paul Harroy, décide d’organiser une consultation au suffrage universel en 1956. Il s’agit par ce biais de répondre à la double volonté d’émancipation des élites tutsies ou issues des lignages royaux et des populations discriminées et exploitées sensibles aux luttes pour l’indépendance qui a gagné le continent africain. Une double préoccupation énoncée dès 1955 par le pape Pie XII qui éclaire le revirement majeur de la hiérarchie catholique exprimé par Mgr André Perraudin, évêque de Kabgayi, en mars 1956.

Ainsi, désireuses de contrecarrer l’influence des revendications indépendantistes parmi les élites princières du Ruanda et de l’Urundi et de conserver une implantation régionale déjà fortement compromise au Congo belge et au Burundi voisin, les autorités coloniales apportent leur soutien aux cadres hutus militant en faveur d’une “Révolution sociale” au Rwanda. Le brouillage des références politiques et idéologiques qui résulte de l’affrontement entre des élites indépendantistes tutsis soutenus par les porte-parole anticolonialistes et progressistes du Tiers-Monde et leurs “serfs” hutus en quête d’émancipation sous la double tutelle de l’administration belge et de la haute hiérarchie catholique expatriées explique pour une large part l’extrême simplification des formes de mobilisation des partisans respectifs des deux causes.

L’impact délétère de la “Révolution sociale” rwandaise

Pour le PARMEHUTU (Parti pour l’émancipation des Hutu) qui s’impose au Rwanda, il ne s’agit pas seulement d’abolir les privilèges politiques et économiques tutsis et le contrôle des filières de promotion, mais de chasser la minorité d’“envahisseurs hamites” et rendre le pays aux Bahutu, ses propriétaires légitimes. La nouvelle idéologie républicaine va alors s’intégrer sans difficulté dans les schémas politiques hérités, à base d’exclusive politico-ethnique utilisée désormais contre les anciennes élites et, de fait, tous les membres de l’ethnie bannie. Aggravé par les manœuvres des autorités coloniales, ce contexte passionnel explique les violences qui accompagnent au Rwanda la “Révolution sociale” de 1959, la proclamation de la “République de Gitarama” en 1960, puis l’exil du roi Kigeri après le référendum sur l’indépendance de 1962.

En 1963, deux séries d’incursions armées de réfugiés tutsis rwandais installés et équipés au Burundi tentent de reprendre le pouvoir. Ces incursions sont arrêtées in extremis aux portes de Kigali ce qui déclenche de nombreux massacres notamment des dirigeants des partis protutsis et de nouveaux départs massifs de réfugiés tutsis. Des phases d’apaisement et des résurgences meurtrières se succèdent ensuite jusqu’au début des années 1970. Malgré les spécificités de son héritage historique et les tentatives de démarcation maintes fois manifestées, le Burundi subira le contrecoup de ces affrontements qui cristalliseront l’appartenance ethnique.[8]

À la mi-1959, la création d’une vingtaine de partis nourrit le débat sur le rythme et l’ampleur du processus d’émancipation vis-à-vis de l’administration coloniale[9]. Les deux plus importants portent les intérêts rivaux des deux grands lignages princiers, Bezi et Batare. Le premier, l’Uprona (Unité et Progrès National) fondé par Louis Rwagasore, le fils ainé du roi Mwambutsa, regroupe les principaux leaders monarchistes et indépendantistes du pays. Le second, le Parti démocrate-chrétien (PDC), fondé par les membres du clan concurrent des Batare de l’aristocratie ganwa autour de Pierre Baranyanka et soutenu par l’administration belge, est favorable à une indépendance tardive. Une troisième composante, avec notamment le Parti du peuple (PP), ne conteste pas la tutelle, soutient la monarchie constitutionnelle mais formule de fortes revendications socio-économiques en faveur des démunis. Tous les partis rassemblaient des Tutsis et des Hutus.

En septembre 1961, dans le cadre de la monarchie constitutionnelle, les premières élections législatives plébiscitaient, contrairement à la révolution rwandaise, une politique d’“adaptation conservatrice” et portaient au pouvoir Louis Rwagasore, détesté par le colonat belge qui soutenait le PDC, écrasé lors du scrutin. Son assassinat en octobre ouvrait une longue période d’instabilité au sein d’institutions faibles. Avec la proclamation de l’indépendance en juillet 1962, puis la mise en œuvre de la nouvelle constitution d’octobre 1962 qui consacre le Roi comme le vrai chef de l’État, le vide politique engendré par l’assassinat de Rwagasore avive les compétitions pour l’accès aux nouvelles fonctions et ressources internes entre les divers prétendants à l’exercice du pouvoir. Si le pouvoir législatif s’exerce conjointement avec les Assemblées, le Roi est assisté d’un conseil de la Couronne consultatif, nomme et révoque les ministres. Mais, depuis novembre 1961, l’élément décisif du pouvoir est le commissaire à la Garde nationale, appelée ensuite Défense nationale, qui dépend directement du Roi. En juillet 1962, Zénon Nicayenzi (tutsi, Gitega) est nommé secrétaire d’État à la Défense nationale. En mai 1963, il est remplacé par le capitaine Michel Micombero (tutsi, Bururi) doublé d’un secrétaire d’État à la Gendarmerie nationale Pascal Magenge (ganwa tare, Kayanza).

Un monarque impuissant face aux divisions politiques, claniques et ethniques

Formellement maître du jeu, le mwami Mwambutsa s’avère incapable de maîtriser les ambitions et calculs entre le gouvernement, les assemblées et les dirigeants du parti majoritaire, l’UPRONA. Devenu un quasi parti unique, il est dominé par les rivalités fratricides entre les membres des grands lignages Baganwa (Bezi et Batare), les oppositions régionales et les compétitions entre élites tutsies et hutues. Un dualisme du pouvoir s’instaure : les majorités issues des urnes sont transgressées, les élections au sein de l’UPRONA faussées. Au rythme des complots présumés, la valse des gouvernements s’accélère mais les deux secrétaires d’État demeurent intouchables.

Deux tendances se consolident au sein de l’Uprona et du Parlement : le groupe de “Monrovia” pro-occidental (à dominante hutue) et le groupe de “Casablanca” tiers-mondiste (à dominante tutsie) avec chacun diverses tendances et soutiens étrangers. Dans le contexte de la guerre froide d’alors, la guerre civile en cours au Congo déborde dans les pays voisins et Bujumbura devient une base d’appui chinoise pour l’assistance à la rébellion de Lumumba au Kivu. En 1964, apparemment équipés eux aussi par la Chine, des réfugiés rwandais créent au Burundi une Armée populaire de libération qui accentue la radicalisation ethniste nationale.

En 1965, les événements nationaux s’accélèrent. Le 15 janvier, Pierre Ngendandumwe, Premier ministre (hutu de Muyinga et membre du groupe de Monrovia) désireux de surmonter les divisions politiques, claniques et ethniques est assassiné par un réfugié tutsi rwandais après l’annonce de la formation d’un gouvernement “équilibré”. Parmi les commanditaires présumés figurent plusieurs leaders tutsis du groupe “Casablanca”. Le mwami Mwambutsa suspend alors les activités de la Jeunesse nationaliste Rwagasore (JNR) agissant comme milice protutsie. Mais la procédure judiciaire n’est pas menée à son terme.[10]

Le 23 mars 1965, la dissolution du gouvernement ouvre une période de transition pendant laquelle le mwami tente à nouveau d’imposer son autorité et préside un Cabinet de secrétaires d’État placés sous son autorité directe couvrant l’essentiel de l’activité gouvernementale. Il remplace aussi l’ensemble des bourgmestres élus par des administrateurs nommés. Le 10 mai, le Parlement dissous est renouvelé. Lors de cette première élection organisée depuis l’indépendance, les deux-tiers des élus sont hutus, issus de l’UPRONA et du Parti du peuple, comme au Sénat, mais le mwami ne parvient pas à nommer un Premier ministre reflétant la majorité politique issue des élections d’investir les deux chambres. Le 29 septembre, il nomme un proche, Léopold Bihumugani (ganwa bezi, Muramvya), à la tête d’un gouvernement dominé par les secrétaires d’État.

Les 11 et 18 octobre, deux tentatives de coup d’État échouent. Le premier était conduit par le lieutenant Albert Shibura (tutsi hima, Bururi), lors du second le capitaine Fidèle Ndabahagamye (hutu, Kayanza) menait le commando. Des militaires et politiciens hutus, dont le commandant Antoine Serukwavu (hutu, Kirundo), secrétaire d’État à la Gendarmerie, sont mis en cause. Le mwami s’enfuit au Congo et se met sous la protection de militaires belges avant de gagner l’Europe. Des massacres de centaines de Tutsis ont lieu dans plusieurs localités de la province de Muramvya. Le 20 octobre, un “régime militaire” est instauré dans toutes les provinces du royaume. Les forces armées avec le concours des jeunesses de l’UPRONA enclenchent alors une répression ethnique sanglante menée par le secrétaire d’État à la Défense, le capitaine Michel Micombero, officier tutsi du clan des Bahima dans la province de Bururi[11] , et le secrétaire d’État à la Justice, Arthémon Simbananiye (tutsi Hima, Bururi). Elle n’épargna aucun ministre, député, sénateur, officiers ainsi que la plupart des hauts fonctionnaires, dont l’emblématique leader de l’UPRONA, Paul Mirerekano. Le groupe de “Monrovia” est anéanti (19960816 Bur. CS NU 682 F, § 83, § 81 p. 22 sqs et CS/725 28 août 1996). Les divers diplomates en poste estiment qu’entre octobre 1965 et janvier 1966, la répression fait de 2000 à 5000 victimes.

Le partage du pouvoir entre Tutsis et Hutus, qui prévalait à des degrés divers depuis l’indépendance, prend fin. Ces massacres inscrivent durablement la fracture ethnique dans la mémoire collective. Parallèlement à l’éviction des élites hutues, les exclusives ethniques renforcent les frustrations des uns et les stratégies sécuritaires des autres. La vie politique se dégrade en une succession de complots réels ou supposés. En juillet 1966, Mwambutsa s’exile en Suisse après sa destitution par son deuxième fils, Charles Ndizeye (Ntare V). Lui-même est déchu en novembre 1966 par le capitaine Michel Micombero (26 ans) qui proclame la République.

2. L’instauration d’une dynastie républicaine au rythme des coups d’État militaires (1966-1993)

La première République du capitaine Michel Micombero (1966-1976)

Cette consécration préparée de longue date marque l’installation au pouvoir du “groupe de Bururi”. Le 28 novembre 1966, Michel Micombero (tutsi, Bururi, commune Rutovu) nomme un Conseil national de la Révolution et des gouverneurs militaires de provinces contrôlés par des originaires de Bururi. Promu colonel, il devient Président de la République, chef du gouvernement et ministre de la Défense nationale. L’UPRONA est proclamé parti unique d’où procède toutes les institutions de la République, y compris la justice. Les Indarangavye (“ceux qui restent éveillés la nuit”), militants de la nouvelle Jeunesse révolutionnaire Rwagasore (JRR), assurent l’encadrement de proximité des citoyens.

Comme avant la République, les remaniements et révocations de ministres, des officiers des forces armées et des dirigeants de l’UPRONA se succèdent ainsi que les faux et vrais “complots”. En septembre 1969, dans un contexte de vive tension diplomatique notamment avec la Belgique, les USA et le Congo[12] , la découverte d’une conjuration financée “de l’étranger” débouche sur la condamnation de nombreuses personnalités hutues. En décembre, 25 ministres et militaires sont exécutés[13]. En juillet 1971, un autre procès vise cette fois d’anciens ministres et officiers tutsis Banyaruguru de Muramvya liés à la monarchie. Mais contrairement à celui de 1969, la gestion confuse de ce procès antimonarchiste divise la classe politique tutsie et exacerbe le régionalisme entre Bururi et le reste du pays, suscitant de vives tensions dans la capitale et l’indignation internationale. Après le verdict, les peines de mort sont commuées et les condamnés finalement libérés.

Le 20 octobre 1971, un nouveau Conseil suprême de la République de 27 officiers est installé dont 3 Hutus et 15 originaires de Bururi. En février 1972, le chef de l’État et chef du parti UPRONA renouvelle le secrétaire national du parti (André Yanda) et les secrétaires généraux des mouvements intégrés (Clémence Nahimana à l’UFB et Émile Mworoha à la JRR). En mars 1972, invité à regagner le Burundi, l’ex-mwami Ntare V, est arrêté à son arrivée, emprisonné puis exécuté le 29 avril. Le même jour, la radio nationale annonce la révocation du gouvernement et du secrétaire national de l’UPRONA puis l’installation par Michel Micombero d’un cabinet ethniquement et régionalement homogène restreint aux ministères stratégiques.

Informés de l’agitation prévalant en divers lieux de la province de Bururi (actuelles Makamba, Bururi, Rumonge) les ministres de l’Intérieur et de l’Information sensibilisent les cadres de la province sur des attaques imminentes de rebelles hutus, afin d’organiser leur défense et dissuader la population de les suivre. Une insurrection de “Hutus formés à l’étranger” (19960816 _Bur. CS NU 682_F, p. 22, § 85) cible des populations tutsies notamment à Rumonge, Nyanza-Lac et Vyanda. Le 30 avril, des gouverneurs militaires sont nommés dans toutes les provinces. Les insurgés font plusieurs milliers de victimes en quelques semaines avant d’être définitivement anéantis par les forces armées. Celles-ci, appuyées par la JRR, mène une méthodique répression anti-hutue pendant plusieurs semaines. Dans toutes les provinces et secteurs d’activité, les Hutus scolarisés ou éduqués, commerçants ou paysans présentant des signes extérieurs de richesse sont systématiquement éliminés (Iwacu Magazine, n°5, p.5-36). Plus de 100.000 Hutus et plusieurs milliers d’opposants au régime, essentiellement des Tutsis Banyaruguru furent victimes. Le Zaïre, la Tanzanie et le Rwanda accueillent 200.000 réfugiés.

L’interrogation du rapport onusien : “le génocide sélectif commis au Burundi est-il fondamentalement d’inspiration politique ou d’inspiration ethnique ?” (E_CN.4_Sub.2_1985_6-FR-3, pp.12, 20 et 23) associe en fait les deux dimensions. La République se transforme alors en une brutale dictature militaire, menée par un homme adulé à la tête d’un Parti-État qui outre les exclusives héritées, évince jusqu’à ses alliés de la commune voisine et rivale de Matana.

Après avoir écrasé les diverses incursions armées d’opposants réfugiés aux frontières puis obtenu leur neutralisation grâce aux présidents rwandais et zaïrois, Juvénal Habyarimana et Joseph-Désiré Mobutu, Michel Micombero s’octroie un second mandat en juillet 1974. Il promulgue une nouvelle Constitution sans assemblées, ni élections populaires. Élu secrétaire général du parti unique UPRONA par des électeurs auto-désignés et, par là-même, Président de la République, il conserva le pouvoir par la terreur pendant encore deux ans.

Mégalomane et piètre gestionnaire, il est renversé le 1er novembre 1976 lors d’un coup d’État organisé par un officier de sa commune pour sauver un pays traumatisé et exsangue. Après quinze années d’indépendance marquées par l’inconstance politique institutionnalisée instaurée par le régime monarchique finissant et la sinistre décennie de ségrégation sociale et politique et de traumatismes, la seule annonce de cette destitution suscita d’emblée un large soulagement.

La seconde République du lieutenant-colonel Jean-Baptiste Bagaza (1976-1987)

Peu connu du public, le chef d’État-major général-adjoint des forces armées installa, le 2 novembre, un Conseil Suprême Révolutionnaire composé de 30 officiers tutsis dont 14 originaires de Bururi. De même, parmi les 19 membres du gouvernement nommés à partir du 13 novembre, 15 sont tutsis, 8 proviennent de Bururi. Outre l’éviction des éléments tutsis les plus radicaux, la seule ouverture politique marquante est la nomination d’un Premier ministre originaire… de la commune rivale de Matana.

Muet sur les traumatismes de la Première République, il propose une politique de “réconciliation nationale” et de saine gestion. Les deux premières années de la seconde République sont consacrées à rétablir l’autorité de l’État par une démocratisation contrôlée dans le cadre de l’UPRONA, restructuré à partir de 1977[14] , suivi du retour à un régime civil (référendum constitutionnel de 1981, élections législatives de 1982).

Plusieurs mesures progressistes et d’union nationale impactent les populations, notamment rurales : suppression de l’impôt de capitation dès l’année fiscale 1977 ; abolition des droits séculaires de prestations de travail et/ou de récoltes pour l’exploitation des terres (ubugererwa) ; récupération des terres domaniales et privées accaparées par les politiciens et fonctionnaires de l’ancien régime (notamment celles des exilés de 1972-1973). Accompagnées d’une refonte de l’administration communale, ces avancées majeures pour la sécurité économique des agriculteurs permettent un changement notable du climat politique et incitent de nombreux réfugiés à regagner leurs collines d’origine.

Jean-Baptiste Bagaza profite aussi d’une conjoncture économique internationale favorable. Des cours du café élevés, d’importantes liquidités sur les marchés et des financements internationaux permettent de mener une politique ambitieuse d’investissements. Le visage du Burundi est rapidement bouleversé : construction d’infrastructures, urbanisation des centres provinciaux, équipement des quartiers périphériques de la capitale, désenclavement et mise en valeur de l’est du pays, reconstitution à long terme du potentiel de fertilité agricole (reboisement, café, thé, …).

La force et l’efficacité du régime repose sur l’étroite symbiose avec l’appareil du parti unique. Du sommet de l’exécutif à l’encadrement des populations laborieuses en passant par les diverses administrations gestionnaires, il fonctionne comme un système rhizomique de pompage puis de redistribution des ressources nationales et internationales notamment via les projets de développement. C’est lui qui, ensuite, structure et nourrit les chaines clientélistes depuis les négociations avec les bailleurs de fonds jusqu’aux réalisations des projets. Ainsi, dans les programmes agricoles, la part des financements initiaux parvenant effectivement aux bénéficiaires finaux ne dépassent guère 20-30%. Les compromissions affairistes des élites et les ponctions illicites sur la sphère économique privée varient selon l’ampleur des investissements étatiques.

En 1986, à l’heure des ajustements structurels imposés par le retournement de la conjoncture économique, le Burundi bénéficie d’une dévaluation allégée avec une dette extérieure de 70 $ par habitant. Mais avec 47 $, le Rwanda réussit à différer toute dévaluation et continua à bénéficier des faveurs des bailleurs de fonds internationaux. La performance rwandaise humilia les autorités burundaises, et décupla le mécontentement des populations rurales et des producteurs sur lesquels reposaient les mesures d’austérité économiques.

Dans l’esprit des producteurs, la modernisation sous contrainte est assimilée à la reproduction budgétivore de monstres bureaucratiques dont les Sociétés régionales de développement sont la caricature. Le carcan politico-administratif autoritaire focalise les critiques. La principale concerne les faibles bénéfices retirés des productions exportables en période faste et de l’intense mobilisation imposée pour promouvoir des approches technocratiques (politique de villagisation et surtout les thèmes agronomiques vulgarisés : éclaircie de la bananeraie, semis en ligne, …) qui dans les faits compromettent la sécurité alimentaire des ménages agricoles. La seconde, explicitement politique, résulte de l’impuissance à jeter les bases d’une décentralisation effective, non pas vers les provinces où les commissions provinciales de planification redoublent le modèle autoritaire et hiérarchique national, mais vers les communes pourtant proclamées “cellules de base du développement”. Ainsi, les petits producteurs ne profitent guère de la “modernisation” agricole, le régime se révèle impuissant à assurer un équilibre régional des investissements, à instaurer une décentralisation effective face à un encadrement bureaucratique omniprésent, autoritaire et prédateur.

Plus fondamentalement, malgré certains efforts notables, le régime n’a pas voulu affronter le blocage désormais essentiel où se joue l’avenir des conflits “ethniques” : l’ouverture des filières d’accès à la ville aux jeunes générations rurales. Celles-ci restent massivement contrôlées “ethniquement” (enseignement secondaire long et universités, intégration dans la fonction publique, contrôle des embauches dans le secteur structuré privé et parastatal, etc.). Une impuissance durable envers des tendances lourdes inscrites dans les réflexes sociaux les plus profondément enracinés parmi les cadres en général et les couches urbaines fonctionnarisées. Enfin, malgré la montée des critiques et des oppositions, le débat politique reste strictement contrôlé et la liberté d’expression disparait face à la peur qu’inspirent les services de renseignement. Le conflit avec l’Église autour duquel s’est dénoué le sort du régime n’est que la forme la plus visible de cette dérive policière.

Ces pratiques et l’incapacité à traduire en actes les résolutions affichées ne sont pas originales, mais ce qui a changé au fil des années du règne du Président Bagaza tient à la maturité et au niveau d’exigence politique croissants des populations urbaines et rurales. Elles s’interrogent ouvertement sur la corruption, la démocratisation, des alternances sans coup d’État, les procédures électorales, le rôle des assemblées, l’élection des administrateurs communaux, etc. Soulignons aussi que les prestations sociales des paysans ont baissé partout notamment en raison des départs contraints de missionnaires qui les assuraient. Ce désengagement imposé aux missions illustrait par contraste l’absence de volonté des autorités de doter le pays d’infrastructures sociales publiques à la hauteur des besoins, d’y nommer des employés stables et honnêtes, d’assurer la maintenance et les approvisionnements vitaux (médicaments, ouvrages scolaires, etc.). Misant sur ce désenchantement, les fortes incidences de l’effondrement des cours du café sur les marchés mondiaux en 1987 donnaient argument aux opposants pour dénoncer dans une conjoncture déprimée les détournements au sein de la filière, les emprunts malheureux, les contrats industriels ou d’ingénierie douteux. Le 3 septembre, le major Pierre Buyoya, originaire de la même commune que Bagaza, s’emparait du pouvoir.

Manifestement, le Président Bagaza s’est illusionné sur son lien politique présumé avec la paysannerie tel qu’il s’exprimait lors de ses grands meetings participatifs organisés sur les collines. Ses propos demeuraient souvent bien éloignés des pratiques effectives des autorités locales.

La troisième République du major Pierre Buyoya (1987-1993)

Le coup d’État militaire du 3 septembre 1987 s’apparente à une alternance gouvernementale revenant à l’esprit des débuts de la deuxième République. Les éléments de continuité ne manquent pas[15]. Deux décisions marquantes accompagnent son installation : la libération de nombreux prisonniers politiques et la dénonciation de l’affairisme suivie de l’arrestation de personnalités du gouvernement. Elles libèrent l’expression de revendications démocratiques.

Mais le baptême du feu ne tarda guère. En août 1988, dans le nord-est du pays, des tensions locales avec les autorités, avivées par l’activisme d’opposants prohutus réfugiés au Rwanda, déclenchent des massacres anti-tutsis dans les communes de Ntega et Marangara suivis d’une violente répression militaire. On décompte plusieurs milliers de victimes principalement hutues et 60.000 réfugiés au Rwanda. La gestion de cette crise illustre les démarcations au sein du pouvoir. Parmi les forces armées d’abord, l’usage proportionné de la force vis-à-vis des populations hutues préconisé par le ministre de l’Intérieur, le colonel Aloys Kadoyi, est délibérément outrepassé par les militaires sur place. Au sein de l’opposition hutue ensuite, où des groupes radicaux prônent l’autodéfense armée. Sous pression, la Présidence s’empresse de régler la crise dans les deux provinces assurant la reconstruction et le retour de la quasi-totalité des réfugiés dès 1989. Les concertations étroites alors établies entre la Présidence, des ambassades et bailleurs de fonds (notamment la Banque mondiale qui lança à cette occasion son 1er programme de “conditionnalité politique”) permirent cette issue rapide, positive et surtout étonnante. De passage au Rwanda peu après la publication du rapport d’enquête effectué par des universitaires sur cet épisode (cf. Bibliographie), le Président Habyarimana sollicita un exemplaire puis un entretien pour “bien comprendre” pourquoi son vis-à-vis “avait pu cautionner une telle étude” !

Au plan national, l’ouverture d’un débat public sur l’“unité nationale” accompagne la nomination en octobre d’un gouvernement à parité ethnique dirigé par un Premier ministre hutu, Adrien Sibomana. La transition voulue par le tandem Buyoya-Sibomana (cf. Iwacu supra, pp. 26-33) permet des avancées considérables sur la démystification du tabou ethnique et la réinsertion politique des oppositions.

L’arrivée de ministres hutus rétablit une émulation positive entre fonctionnaires des deux ethnies. Des négociants hutus occupent progressivement une place non négligeable. Des pas importants sont franchis sur la transparence et l’État de droit. Si la solidité de l’exécutif permet de contenir les extrémistes, la conquête des droits démocratiques et l’apprentissage des règles de la confrontation pacifique suscitent d’énormes résistances des noyaux politiques et régionaux qui contrôlent les institutions majeures de l’État (armée, justice, ambassades, enseignement supérieur et secondaire, etc.) et/ou se sont assurés la maîtrise des ressources nationales du pays.

Après cinq années d’ouverture menée selon un rythme effréné (commissions nationales, Charte nationale, Constitution, élections présidentielles puis législatives), non seulement le couple a tenu, mais le déroulement des élections du 1er juin 1993 et la victoire finale – inattendue – du candidat de l’opposition sont décrits dans les médias internationaux comme un signe fort de vitalité démocratique. Succès personnel de deux hommes et victoire collective de tout un peuple qui élisait pour la première fois de son histoire ses dirigeants dans le cadre d’un scrutin démocratique au suffrage universel. Pour le Président et le Premier ministre, achever normalement leur mandat est déjà en soi une prouesse. Dans l’histoire du Burundi indépendant, aucun chef d’État ou Premier ministre n’a jusque-là quitté volontairement le pouvoir.

Les équipes gouvernementales, ouvertes à des apprentis ministres, démontrent aussi que le pays disposait de personnalités déterminées à faire taire les démons ethniques. Elles ont assimilé des principes de rigueur gestionnaire (lutte contre la corruption, installation d’une Cour des comptes…), sauvegardé les grands équilibres économiques sans démagogie excessive, introduit la compétition politique, libéré la presse et, pour l’essentiel, garanti les droits de l’homme.

L’élection d’un Président hutu, Melchior Ndadaye, puis d’un Parlement dominé par ses partisans du FRODEBU[16] constituaient l’ultime étape d’un processus de transition exemplaire en Afrique et de retour à un pouvoir civil. La dignité de l’équipe sortante, les fermes engagements du nouveau Président en faveur du respect des droits de l’homme et de la démocratie, une large amnistie politique et le retour amorcé des réfugiés de 1972 ouvraient la voie à une réconciliation nationale durable.

3. Des putschs militaires à la guerre civile (1993-2006)

Les mauvais perdants

Le 3 juillet, un mois après l’élection du Président Melchior Ndadaye et avant même son installation, une première tentative d’assassinat (UN Report, §.41) démontrait que le soutien des extrémistes tutsis au Président Buyoya tenait principalement à sa capacité de retarder ou d’empêcher la remise en cause des “vrais” pouvoirs (le contrôle des postes stratégiques des forces armées et des filières d’enrichissement). La haine vouée aux Hutus de l’UPRONA partisans d’une stratégie pacifique d’ouverture démocratique illustrait le sentiment profond de trahison ressenti lors de ce dénouement électoral estimé inconcevable.

L’événement marqua les esprits mais n’eut qu’un impact limité. Parmi la population, personne ne doutait que le vote massif des paysans en faveur du FRODEBU avait été un acte délibéré et pesé. En ne votant pas pour l’UPRONA, ils prenaient acte des proclamations démocratiques du pouvoir et s’estimaient en mesure d’assumer les conséquences de leur vote. Dans ce contexte, le Président Ndadaye nomma un gouvernement d’unité nationale dirigé par une Première ministre, Sylvie Kinigi, tutsie de l’UPRONA. Au cours des trois mois de transition démocratique précédant l’assassinat du Président, le 21 octobre, les deux blocs politiques évoluèrent de manière contradictoire (UN Report, § 42-45). Au sein du FRODEBU s’instaura rapidement une “culture de pouvoir” et une distanciation marquée vis-à-vis du PALIPEHUTU qui avait appelé ses militants à voter pour Ndadaye et le FRODEBU.

À l’inverse, au sein de l’UPRONA, de nouveaux chefs de guerre dénonçant le “coup d’état ethnique” débordaient la direction pluriethnique en menaçant de rejoindre les partis extrémistes tutsis. Ainsi, François Ngeze, ex-ministre de l’Intérieur (hutu) soupçonné de sympathies envers les putschistes du 3 juillet, se posant en rival personnel du Président Ndadaye, devint le héros des meetings de l’UPRONA pendant le mois d’août. Des propos aux actes, il franchit le pas le 21 octobre 1993 Ndadaye en devenant, “par devoir”, le chef du Comité de salut national mis en place par des putschistes, entraînant avec lui dans l’opprobre et la vindicte l’ensemble des Hutus de l’UPRONA.

Déclenché dans une improvisation apparente par la troupe et les sous-officiers, mais “couvert” par des personnalités politiques et militaires en retrait, le coup d’état (UN Report, §185-188) se révèle politiquement dévastateur. En effet, à la fin octobre, la nouvelle administration, qui n’a pas encore eu le temps d’installer ses nouvelles équipes, ni de mettre en œuvre la politique pour laquelle elle a été élue, bénéficie d’un large crédit national et international. L’assassinat des principaux responsables de l’État semble confirmer alors les thèses des militants extrémistes pro-hutus selon lesquels la haine ethnique constitue l’alpha et l’oméga de l’analyse politique.

Au regard des traumatismes et des réflexes d’autodéfense du passé, les électeurs du FRODEBU, très majoritairement favorables au changement par les voies démocratiques, s’estiment collectivement responsable de la défense des institutions nationales décapitées. Ainsi, dès l’annonce de l’assassinat du Président, “des combats intercommunautaires intensifs ont éclaté, affectant notamment les provinces de Ngozi, Bubanza et Kirundo. On estime qu’environ 50.000 personnes, principalement des Tutsis, ont été tuées et 700.000 autres ont fui vers le Rwanda, la Tanzanie et le Zaïre ou ont été dispersées au Burundi. Dévastation et destruction s’ensuivirent.” (§ II.C). La violence des affrontements et massacres contre les Tutsis ne relève plus alors d’un soulèvement suicidaire de groupes isolés comme en 1965, 1969, 1972 ou 1988 voulant forcer le destin, mais de l’expression d’une volonté politique déterminée à défendre un pouvoir agressé (cf. § 189-198).

Mesurant la résistance des populations rurales, le rejet de la société civile et des Églises, le désaveu unanime de la communauté internationale, l’existence d’officiers loyalistes susceptibles de rompre la solidarité du corps, des officiers séditieux et des cadres complices de l’UPRONA hésitent et se désengagent. Ainsi, le 24 octobre, constatant l’incapacité du Comité national de salut public à contrôler le pays qui sombre dans la guerre civile, des officiers de l’état-major appellent les ministres réfugiés pour l’essentiel dans les locaux de l’Ambassade de France à restaurer l’ordre légal. Le Président et le vice-Président de l’Assemblée nationale ayant été assassinés, Sylvie Kinigi se trouve de facto en charge de l’intérim afin de stopper les violences affectant plusieurs provinces du pays et quartiers de la capitale.

Deux présidents impuissants face à un “putsch rampant” (1994-1996)

Le 13 janvier 1994, l’Assemblée nationale vote un amendement permettant l’élection du ministre de l’Agriculture, Cyprien Ntaryamira (un des fondateurs du FRODEBU) à la Présidence de la République (UN-Report II.C). Entre les opérations “ville morte” organisées par les partis pro-tutsis et les interventions armées envers la guérilla active dans les quartiers de Bujumbura, il faut attendre le 11 février pour que s’installe un gouvernement élargi à toutes les forces politiques. Impuissant face aux violences, sa longévité est écourtée par la mort du nouveau Président aux côtés du Président Juvénal Habyarimana dans l’attentat du 6 avril 1994 à Kigali contre l’avion les ramenant d’un sommet régional consacré aux deux pays et organisé à Dar es-Salaam. Cette nuit-là, informé de la mort de Cyprien Ntaryamira, le Président de l’Assemblée nationale, Sylvestre Ntibantunganya, et quelques décideurs civils et militaires évitent au Burundi de sombrer dans une tragédie similaire à celle du Rwanda. Dès l’aube du 7 avril, la radio nationale annonce la nomination de Sylvestre Ntibantunganya comme Président intérimaire.

Mais le 18 avril, les membres de la Cour constitutionnelle invalident la décision, exigeant qu’elle repose sur la base d’un consensus des partis politiques avant d’être approuvée par l’Assemblée nationale. Ce prérequis sert de prétexte à une nouvelle tentative de coup d’état militaire le 24 avril, rapidement neutralisée. Fortement influencés par le génocide des Tutsis puis la victoire du FPR à Kigali, les partis de l’opposition tutsie, appuyés par de larges secteurs de l’armée, remettent ouvertement en cause la légitimité même du processus électoral de 1993 et la “tyrannie du nombre” qui avantage arithmétiquement les formations à dominante hutue. L’opposition bloque alors l’installation du Président Sylvestre Ntibantunganya jusqu’à la signature, le 3 octobre 1994, d’une “convention de gouvernement” le privant d’une large part de ses pouvoirs constitutionnels.

Confirmé Premier ministre, Anatole Kanyenkiko, issu de l’opposition, devient aussitôt la cible d’extrémistes tutsis qui prennent le contrôle de l’UPRONA et obtiennent sa démission en février 1995. Le 1er mars, le gouvernement formé par Antoine Nduwayo ne réussit pas plus à stopper la surenchère des extrémistes. À la fin mars, sous la pression de milices tutsies soutenues par des militaires, plusieurs quartiers hutus de Bujumbura sont vidés de leur population fuyant au Zaïre. L’affaiblissement manifeste du FRODEBU et du Président Ntibantunganya libère un espace politique aux extrémistes hutus[17] partisans de la lutte armée contre la “reconquête tutsie”. Coups de main, attentats, assassinats politiques, opérations de “pacification” des forces armées : pendant un an, ces formes banalisées de violence politique terrorisent les populations.

Placé sous “protection” de l’armée, le Président ne peut s’imposer ni contenir la guerre civile en gestation. Face aux forces armées et aux groupes paramilitaires qui s’affrontent dans les provinces de l’intérieur puis dans la capitale, les responsables politiques et les forces nationales attachées à la paix sont incapables de protéger les citoyens et d’assurer leur propre sécurité.

Dans ce contexte de “putsch rampant”, le dénouement advint le 25 juillet 1996, juste après le massacre de centaines de déplacés tutsis par des rebelles hutus à Bugendana. Certains attendaient le retour de Jean-Baptiste Bagaza, mais c’est Pierre Buyoya qui s’impose. Le Président Ntibantunganya cherche le salut à l’ambassade américaine. Le putsch court-circuite le projet en cours d’étude d’un dispositif d’interposition de troupes éthiopiennes et ougandaises piloté par la Tanzanie, visant à neutraliser la frontière zaïroise voire à contrôler les agissements de la hiérarchie militaire burundaise.

Le lourd bilan humain de la transition démocratique

D’octobre 1993 au retour de Pierre Buyoya en juillet 1996, le bilan humain de la “transition démocratique” est lourd. On dénombre des centaines de milliers de déplacés à l’intérieur du pays. Après l’assassinat du Président Ndadaye, il s’agit majoritairement de paysans tutsis se réfugiant dans les centres urbains sous la protection de l’armée pour échapper à la fureur vengeresse de militants et de populations hutus. Au cours de l’année 1995, l’organisation par les activistes pro-tutsis de jour¬nées “ville morte” à Bujumbura et les affrontements concomitants aboutissent à l’épuration par l’armée des quartiers à majorité hutue. La capitale de¬vient alors une ville quasi monoethnique.

Plus de 600.000 Burundais ont cherché refuge à l’étranger. Dans un premier temps, la fuite des paysans hutus ou tutsis répond autant à la volonté de survivre qu’à celle de ne pas participer aux massacres. Après l’épuration ethnique de la capitale en 1995, puis le retour au pouvoir de l’armée en juillet 1996, la quasi-totalité d’entre eux était hutus. Mais à l’étranger non plus, ils n’étaient pas en sécurité.

Comme lors des drames antérieurs, ces crimes resteront impunis. À l’échelle internationale, le rapport de la Commission des droits de l’homme de février 1995 débouchaient en octobre 1995 sur l’envoi d’une mission d’enquête “chargée d’établir les faits concernant l’assassinat du Président du Burundi le 21 octobre 1993, ainsi que les massacres et les autres actes de violence graves qui ont suivi”, mais sans la doter d’un pouvoir judiciaire. Attendu pendant trois ans et déposé à l’ONU, le Rapport final, fondé – selon leurs auteurs – sur des enquêtes “tardives” et “incertaines”, analyse les stratégies, crimes et responsabilités des divers acteurs politiques et militaires lors des deux semaines suivant l’assassinat du Président Melchior Ndadaye. Il resta cependant sans suite car le 25 juillet 1996, jour de sa diffusion officielle à New-York, Pierre Buyoya organisa son second coup d’État militaire…

4. De la guerre totale au retour de la paix (1996-2010)

Aucune puissance tutélaire n’approuva le coup d’État. L’attentisme tenait lieu de politique commune malgré l’hostilité déclarée des États-Unis. La solution “Buyoya” soulageait objectivement ladite communauté internationale peu motivée par le déploiement d’un dispositif militaire africain. À l’inverse, la réaction des pays de la sous-région fut très hostile. Le 31 juillet, avec l’appui de l’OUA l’ensemble des pays riverains instaure un embargo total. Le nouveau gouvernement cède partiellement aux exigences de l’OUA en rétablissant, le 12 septembre, l’Assemblée nationale et les partis mais, assumant l’embargo en s’appuyant sur le sentiment national, refuse toute négociation avec les ex-représentants du pouvoir.

Après avoir réorganisé et rajeuni les forces armées, Buyoya s’engage dans une guerre totale contre les diverses rébellions et reprend le contrôle des routes et des campagnes. Il lance ensuite une politique radicale de regroupement des paysans hutus dans des camps surveillés par l’armée afin d’isoler les mouvements de guérilla. Fin 1996, malgré la censure des autorités, les divers décomptes estiment à 500-600.000 les populations concernées et à plusieurs dizaines de milliers les victimes de la faim, des maladies et des violences militaires.

À l’extérieur, Buyoya s’associe à l’offensive ougando-rwandaise au Zaïre pour nettoyer les bases rebelles installées au Kivu. Leurs forces rescapées gagnent la Tanzanie début février 1997. Le soutien affiché des autorités tanzaniennes aux dirigeants du FRODEBU bannis suscite des tensions entre les deux pays après le renouvellement des sanctions par les chefs d’État de la région en septembre 1997, allant jusqu’à des combats directs entre les armées tanzanienne et burundaise.

La survie du nouveau pouvoir illustre l’inanité des pressions extérieures et lui permet de ressouder son camp et de neutraliser ses opposants. L’ex-Président Bagaza est placé en résidence surveillée.

L’ouverture obligée d’un processus de négociations (1997-2002)

Le rétablissement progressif d’une administration opérationnelle sur l’ensemble du territoire s’accompagne, en janvier 1997, d’une timide ouverture politique exigée par les pays de la sous-région envers les ex-partis majoritaires. Le processus de paix des autorités comprend plusieurs volets. Le premier consiste en meetings populaires de “sensibilisation” dans les communes de l’intérieur. Au-delà des convictions des participants, ces opérations médiatiques attestent une extrême lassitude des populations après cinq années de guerre civile. Privilégiant le rapport de force interne, les autorités n’attendent rien du second volet relatif aux négociations avec les forces rebelles engagée dans la lutte armée. Le troisième volet sur l’établissement d’un “Partenariat intérieur” entre les forces politiques en conflit est par contre privilégié.

Après d’intenses discussions, le recentrage autour des principales composantes intérieures et extérieures (rébellions incluses), débouchent en juin 1998 sur une plateforme politique avec un calendrier, un acte constitutionnel de transition adopté par les représentants à l’Assemblée[18] nationale et l’établissement d’un gouvernement de transition réintégrant des ministres du FRODEBU. Un accord signé par toutes les parties prévoit l’ouverture de négociations globales et l’établissement d’un cessez-le-feu pour le 20 juillet 1998. L’embargo régional est finalement levé en janvier 1999.

Si l’adhésion au Partenariat bénéficie d’un large soutien au sein de la sphère politique officielle (gouvernement, parlement, partis) avec le ralliement d’opposants et la création d’une large “Convergence nationale pour la paix et la réconciliation”, les compétitions internes entre les personnalités des partis laissées sans affectation, tout comme les rivalités entre tendances au sein des mouvements de rébellion perdurent. Ainsi, les combats entre rébellions et forces armées accompagnent pendant plusieurs mois encore les négociations organisées en Tanzanie sous la médiation du Président Julius Nyerere, puis de Nelson Mandela. Élargi à d’autres groupes politiques, l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi est finalement signé le 28 août 2000.

Amorcée en décembre 2000, son application est aussitôt bloquée par une offensive des rébellions pilotée par le PALIPEHUTU-FNL. Bien que stoppée in extremis par l’intervention massive de l’armée rwandaise sur leurs arrières au Congo, elle parvient à s’installer dans les quartiers nord de la capitale. En février-mars 2001, une partie de la capitale est occupée pendant trois semaines. Confrontée à de lourds revers au Congo et à une guérilla interne très mobile, l’armée burundaise est saisie par le doute. En avril, une tentative de coup d’état opéré par des sous-officiers illustre le malaise des troupes et l’image dégradée de l’institution (exactions, corruption).

En mai 2001, outre quelque 500.000 réfugiés en Tanzanie, le pays comptait plus d’un million de déplacés et sinistrés.

L’installation d’un gouvernement d’union nationale (2002-2005)

La nouvelle constitution d’octobre 2001 débouche en janvier 2002 sur l’installation d’un Gouvernement d’union nationale aux côtés d’un Parlement de transition élargi présidés respectivement par des personnalités du FRODEBU et de l’UPRONA. Une alternance au terme d’une période de 18 mois prévoit que Domitien Ndayizeye (hutu du FRODEBU) succède à Pierre Buyoya pour une période équivalente. Cette passation de pouvoir hautement symbolique a lieu le 30 avril 2003, parallèlement au déploiement d’une force de maintien de la paix de l’Union africaine.

La priorité du nouveau président et du gouvernement est de négocier un cessez-le-feu avec les deux dernières factions de la rébellion hutue non intégrées dans l’Accord d’Arusha [les Forces nationales de libération (FNL) et le Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces de Défense de la Démocratie (CNDD-FDD)], qui continuaient à lancer des attaques sporadiques contre les forces gouvernementales et les civils dans différentes provinces.

En 2004, l’Assemblée nationale de transition accueille donc de nouveaux représentants de mouvements politiques armés. Cette reconnaissance consacre le rapport de force militaire qui prévaut désormais sur le terrain et permet des avancées décisives sur la question des prisonniers politiques, la réhabilitation des sinistrés, les réformes de l’administration et de l’armée, la création de l’unité spéciale chargée de protéger les institutions de transition qui remplacerait le contingent sud-africain, avant l’adoption en 2005 de la Constitution de la nouvelle République suivie des élections.

L’intégration des forces armées et le retour de la paix au cours du premier mandat du CNDD-FDD (2005-2010)

Lors des scrutins de 2005, les électeurs n’ont pas reconduit le parti FRODEBU, mal placé selon eux pour assurer l’intégration des ex-forces armées burundaises (FAB) et des ex-rébellions. Ainsi, le CNDD-FDD, le plus puissant mouvement rebelle, susceptible de s’imposer aussi bien vis-à-vis des ex-rébellions rivales que de l’armée régulière, obtient une large majorité dans les deux chambres du parlement. Réunies en congrès, elles élisent Pierre Nkurunziza président de la République.[19]

Suivent cinq années de décantation politique pendant lesquelles les oppositions se déchirent, alors que le CNDD-FDD parachève son implantation nationale sans échapper lui aussi à une succession de crises internes de leadership et de répartition des dividendes entre les cadres militaires du parti et leurs divers soutiens. À la fin de l’année 2008, alors que l’échéance électorale s’approche, la situation apparait délétère et surtout très ouverte.

En fait, tous les partis sont habités par des peurs : le CNDD d’essuyer un vote-sanction du fait de la corruption ambiante et de l’usure du pouvoir au profit des FNL, celui-ci craint de ne rien retirer du suffrage universel, le FRODEBU redoute de disparaître de la scène politique au profit du CNDD et des FNL et l’UPRONA d’être condamné à être un parti croupion du camp au pouvoir. Les deux problèmes les plus redoutés par les politiciens sont le passé et la corruption, c’est-à-dire la vérité et la bonne gouvernance financière.

Au niveau de la “population urbaine”, la volonté de sanctionner la mauvaise gouvernance et l’impuissance du CNDD semble faire l’unanimité, mais contrairement à 2005 il n’y a pas de solution de rechange, beaucoup voteraient bien pour Agathon Rwasa, mais estiment ne pas pouvoir empêcher son parti de refaire les expériences du CNDD depuis trois ans. En fait, personne ne sait comment vont se passer ces premières élections “normales”. Jusqu’ici, toutes les élections étaient des élections stratégiques, obligées : celles de 1961, l’indépendance ; celles de juin 1993, la démocratie ; celles de 2005, la fin de la guerre. Mais celles de 2010 sont des élections démocratiques normales et le problème de fond est qu’elles vont opposer des élites héritées qui n’ont pas assimilées les règles du jeu démocratique : cohabitation, alliance, alternance. Toutes choses déjà impensables au sein de chaque parti où personne n’est capable de supporter un rival, et proprement inimaginables entre plusieurs partis contrôlés par des clans et des enjeux régionalistes.

Le CNDD-FDD n’est pas mieux loti. Il entretient la mythologie du parti de combattants sortis de la brousse et se défiant des urbains ne s’est pas transformé en parti, n’a pas de vision ni de projet politique. Il est de plus divisé avec le départ de Hussein Radjabu avec ses députés (22), la dissidence d’Alice Nzomukunda qui dénonce la corruption et crée son propre parti, l’Alliance démocratique pour le Renouveau, … La déconnexion est totale avec les jeunes générations. Leur vie, c’est la guerre, les combattants de la rébellion (CNDD puis FNL) qui tenaient les collines la nuit. Ils attendent une refondation de la vie politique non par rapport aux générations héroïques du passé, mais par rapport à des projets politiques pour l’avenir, leur avenir.

Dans cette période agitée et paradoxalement, le Président Nkurunziza ne pèse guère sur les conflits internes au CNDD-FDD qui lui échappent mais, usant de son charisme personnel lors d’innombrables contacts avec les populations rurales, incarne aux yeux de la population une unité par défaut. Il joue outrageusement la carte démagogique du populisme anti-urbain, de l’anti-élitisme pour atténuer son impuissance par rapport aux frustrations des jeunes en termes de mobilité sociale, d’embauche, d’insertion sociale.

Quelques mois avant la fin de la législature, le renouvellement de la quasi-totalité des candidats du parti et une reprise en main par le noyau militaire permettent au Président Nkurunziza, sorti indemne des luttes internes au parti, d’affronter sans crainte le verdict des électeurs face à une opposition divisée. Pierre Nkurunziza a placé ses quatre généraux en faction à Bujumbura (le chef d’État-major adjoint, la sécurité intérieure, etc.) et laboure les collines de l’intérieur avec ses milliards de FBu à distribuer en cadeaux, chantiers, embauches (pistes, écoles, centre de santé, tôles, etc.). Une stratégie populiste de captation du vote paysan. L’anti-Kagame qui a tout fondé sur l’éclatement du “monde paysan” et la rupture idéologique avec le peuple des collines [cf. 01. Notes d’analyse 2009.09]

Lors des élections communales de 2010, les candidats du CNDD-FDD enregistrent un soutien massif des populations rurales, qui après 25 ans de régimes militaires et dix années de guerre, aspirent à la stabilité, d’autant que pour la première fois dans l’histoire du pays, les électeurs sont appelés à voter au terme prévu d’une échéance électorale. Aucun parti n’ayant fait campagne sur la base d’un programme politique précis, la proximité de ses militants et de ses dirigeants locaux a manifestement fait la différence aux yeux des électeurs de l’intérieur face à une opposition divisée s’exprimant via des personnalités largement déconnectées du terrain choisies par les appareils politiques de la capitale. Plus largement, la forte participation et les scores obtenus par le CNDD-FDD expriment un réel satisfecit envers un pouvoir qui a su apaiser les divisions ethniques et surtout réussi l’intégration des forces armées désormais sous contrôle de l’exécutif[20]. La “réconciliation nationale de l’armée avec le peuple” est assurément le facteur déterminant de ce succès.

Désavouées, les formations de l’opposition boycottent la suite du processus, demandant même à leurs candidats élus lors du scrutin communal de démissionner. La majorité d’entre eux refuse en apportant leur voix au CNDD-FDD lors des scrutins nationaux (législatif et présidentiel) avant de rejoindre ses rangs [cf. 02. Notes analyse 2010.10]

5. L’ère Nkurunziza et la consécration du CNDD-FDD comme nouveau Parti-État (2010-2020)

L’absence quasi totale d’élus de l’opposition aux divers échelons de la représentation nationale donne les pleins pouvoirs au CNDD-FDD. En son sein, les “civils” qui prennent le contrôle des administrations communales et provinciales, émancipés des instances informelles du parti (les “militaires”, le “conseil des sages”, etc.), tirent désormais leur légitimité des urnes au travers du plébiscite des électeurs des communes rurales, dument encadrés par les militants de la Ligue des jeunes, les Imbonerakure, “ceux qui voient loin”, et par les parlementaires élus, désignés candidats par les assemblées collinaires du parti. [cf. 03. Notes analyse 2011.09]

L’ampleur inespérée de la victoire dope les militants comme la direction du parti qui annonce immédiatement son engagement dans la campagne électorale pour 2015 avec comme objectif de dépasser les scores de 2010. La gestion des problèmes locaux, du renforcement de l’encadrement des populations et la mobilisation permanente des militants et cadres du parti est prioritaire dans un seul but : conserver l’intégralité des pouvoirs.

Devenir “la première démocratie au monde à être plébiscitée par la quasi-totalité des électeurs” (2010-2015)

Le pari n’apparait pas hors de portée alors que les diverses oppositions se sont auto-dissoutes, que la paix prévaut, que la “réconciliation nationale” se traduit au sein des administrations et du parti par des comportements et des politiques libérés des défiances ethniques, et que les populations rurales profitent des programmes sociaux en matière de scolarisation et de santé. De ce point de vue, l’intégration exemplaire des forces armées illustre les acquis politiques durables du processus d’Arusha. Si les passions, les traumatismes et les peurs hérités des conflits claniques, régionalistes et ethniques récurrents pesaient toujours sur les mémoires des Burundais, ces clivages mortifères n’étaient plus au cœur de tensions notamment parmi les jeunes générations qui aspiraient à la paix et attendaient des urnes le retour à la démocratie en 2005 et 2010.

Ainsi, l’expression publique des citoyens s’émancipe et le Burundi devient une référence régionale en matière de liberté des médias. Ce ne sont plus les personnalités politiques qui monopolisent les ondes mais les journalistes qui débattent des thèmes d’actualité en direct des collines avec la population. De même, en 2012, lors des commémorations du 50ème anniversaire de l’Indépendance, la “Synergie des médias” publics et privés [cf. 04. Notes analyse 2012.03] organisa des échanges inédits et forts sur la paix négociée, l’unité nationale, les nouvelles forces armées intégrées, le rôle des églises et des organisations de la société civile.

De même, en 2015, les quatre ex-chefs d’État encore en vie (J.-B. Bagaza, P. Buyoya, S. Ntibantunganya et D. Ndayizeye) exposèrent longuement leur bilan respectif en suscitant des audiences records dans tout le pays.

Pour la première fois depuis son éviction, J.-B. Bagaza s’exprima publiquement sur son règne et tout le pays s’arrêta pour l’écouter. Fier de ses réalisations, il reconnut également les violations des libertés. Un moment fort dont les millions d’auditeurs sur les collines et lui-même sont sortis apaisés. À cette date encore, les journalistes dans leur diversité palliaient l’impuissance des débateurs politiques (cf. 05. Notes analyse 2013.01-2015.01 Médias.docx) sans ancrage populaire pour les “opposants” ou trop occupés à consolider leurs propres implantations et leur avenir politique pour ceux qui contrôlaient les diverses sphères du pouvoir.

En effet, réélu triomphalement en 2010, il fallut deux ans à Pierre Nkurunziza [cf. 06. Notes analyse 2012.09] et ses proches pour évincer plusieurs des militaires de la direction du parti, installer une équipe dirigeante acquise à sa personne, s’assurer la mainmise effective des jeunesses Imbonerakure formées de militaires démobilisés après l’arrivée au pouvoir du CNDD-FDD en 2005 et récupérés par le parti pour effectuer différentes tâches politiques et administratives. Les Imbonerakure deviennent alors progressivement l’instrument du contrôle rapproché des populations du parti unique de facto. Une organisation similaire aux ex-Jeunesses de l’UPRONA sous les précédents régimes militaires. Pris en charge par les plus fidèles soutiens de Pierre Nkurunziza, ces groupes de jeunes militants reçoivent des entraînements, disposent d’armes de poing, voire à feu, peuvent court-circuiter l’administration locale, la police et la justice et invoquer directement l’autorité de la direction du parti ou des services de la Présidence. On assiste à une véritable prise en otage des populations, isolées et aux mains des cadres du CNDD-FDD. Intimidations, propagande incessante. On ne sait pas grand chose des provinces totalement tenues par le pouvoir : la peur s’est généralisée et s’amplifie. Les populations ne contredisent jamais les autorités, obéissent et répondent aux mots d’ordre sans discuter, alors que la corruption et souvent l’incompétence paralysent les activités, découragent les initiatives.

En avril 2012, après l’élection de Pascal Nyabenda à la présidence du parti, la nouvelle direction développe le mouvement au sein de la police, de l’armée et des administrations publiques. Elle promet de structurer ensuite les milieux intellectuels et notamment les journalistes et les universitaires. Dans cette politique de conquête progressive des lieux de pouvoir réorientée vers les groupes-cibles de la capitale, on trouve aussi de plus en plus de cadres ou de hauts-fonctionnaires de l’administration publique dont la présence contribue à améliorer l’image du parti. Ils lui servent de relais dans les ministères et assoient son emprise sur la sphère économique largement administrée. Alors que la neutralisation ou l’anéantissement de toutes les forces d’opposition structurées voire coalisées est pour l’essentiel achevé, ces ralliements et relais CNDD-FDD conforte la construction d’un champ politique éclaté à l’ombre du CNDD-FDD. L’enjeu prioritaire pour le Président Nkurunziza n’est plus le rapport de force avec l’opposition, mais le rapport de forces au sein même du parti qui tranchera la question incontournable de sa propre succession. Un débat qui normalement n’aurait pas lieu d’être puisque le principe de la rotation des dirigeants prévaut depuis sa structuration au cours de la guerre.

Installés au sein du parti comme une force politico-militaire d’appoint totalement dévouée à Pierre Nkurunziza, les Imbonerakure renforçent la Brigade spéciale de protection des institutions (BSPI) sous ses ordres directs. Devenu la pièce maîtresse du dispositif du pouvoir, le Président peut ainsi faire jeu égal, voire surpasser les deux autres forces politico-militaires susceptibles de le concurrencer (la Police) ou de s’opposer à lui (les Forces de défense nationale) en invoquant la Constitution. Des forces puissantes susceptibles de présenter l’un des leurs comme candidat présidentiable. Nul n’ignore non plus que la majorité des officiers de l’état-major se perçoivent avant tout comme les garants de l’ordre constitutionnel au-dessus des compétitions politiciennes.

Ayant réussi, en dix ans d’exercice, à concentrer en ses mains les outils et ressources du pouvoir, il parait alors insupportable au Président d’avoir à renoncer à ses prérogatives [cf. 07. Note analyse 2014.03-2015.02] et Chronologie 2014 infra]. D’autant qu’il reste à ses yeux une dernière étape importante à franchir : assurer la pérennité du pouvoir du CNDD-FDD. Cela supposerait de profondes modifications de la Constitution et sa dissociation d’avec les Accords d’Arusha[21].

Cet entêtement à se maintenir au pouvoir alors partagé par l’ensemble des présidents de la région impose au dernier arrivé à tenir son rang parmi les “new leaders” révolutionnaires ou progressistes de l’Afrique centrale et orientale, gérontes récidivistes patentés qui modifient leur Constitution pour briguer de nouveaux mandats. Le hasard veut qu’il revînt au moins expérimenté du lot d’ouvrir le cycle électoral en déclenchant un séisme avant de parvenir à ses fins. Un amateurisme qui trancha avec le professionnalisme dont firent ensuite preuve ses pairs de la région[22] !

En effet, après 10 années au pouvoir qu’il s’agisse de la production agricole, de l’activité commerciale, du niveau de vie et de l’emploi, aucun secteur de production ne tire la croissance ou n’absorbe des effectifs significatifs de main d’œuvre. Cette impuissance n’est pas propre à ce régime (cf. Iwacu Magazine 6). Mais en 2015, le niveau d’exigence de la génération post-Arusha a changé. Elle s’est construite au travers d’un large débat sur l’ensemble des réalités burundaises, qui s’est prolongé dans toutes les sphères et provinces du pays et a rendu possible le retour de la paix et l’émancipation politique de tout un peuple. C’est aussi la génération de la liberté d’expression et des médias indépendants qui aspire à la démocratie sans l’avoir expérimentée. Elle ne supporte plus l’étouffement des libertés et l’autoritarisme croissant qu’impose le parti au pouvoir.

Cette revendication s’était exprimée avec force le 19 février 2015, après l’annonce de la sortie de prison de Bob Rugurika, le directeur de la Radio publique africaine (RPA) la plus écoutée du pays, lorsque la population en liesse et en prière s’est massée sur les 50 kilomètres de son trajet de retour vers la capitale.

Cette manifestation reste gravée dans les mémoires car après l’épisode “Rwasa” du 15 décembre 2014, c’est la deuxième fois depuis l’arrivée au pouvoir du CNDD-FDD que de nombreux manifestants s’expriment sans crainte de la police, qui renonce à se montrer… Ces jours-là, les manifestants, comme les militants politiques et associatifs, ont vaincu leur peur de la répression et ouvert la voie à d’autres transgressions pour imposer le respect des libertés d’expression, de réunion et de manifestation au cours de la campagne. Voter est une conquête récente prise très au sérieux.

Le séisme du troisième mandat et la rupture générationnelle

Le verrouillage de la campagne électorale qu’aucun candidat ou parti n’imaginait surmonter vole alors brutalement en éclat lors d’un scénario inattendu, menaçant le régime lui-même. Dès l’annonce de la troisième candidature du Président sortant, violence et répression marquent l’ouverture de la campagne électorale. L’ampleur des protestations et l’endurance des contestataires illustrent déjà des frustrations économiques, sociales et politiques plus profondes. La contestation cible ouvertement les cadres et l’appareil militant du CNDD-FDD qui, après dix ans de combat, ont gouverné le pays pendant une décennie au cours desquelles ils se sont assurés un contrôle politique et économique sans partage. Plus encore qu’en 2010, les élites n’ont toujours pas assimilé les règles des compétitions démocratiques.

Le 25 avril, dès la confirmation par son parti de la candidature du président sortant, la mobilisation populaire est immédiate et se renforce malgré la mobilisation policière. Le 11 mai, les quatre ex-chefs d’État burundais envoient un courrier à leurs pairs, Chefs d’États CAE de la Communauté de l’Afrique de l’Est réunis en sommet à Dar-es-Salaam qui ont mis la situation au Burundi à l’ordre du jour.

Advient alors le putsch manqué du 13 mai 2015 et la neutralisation des auteurs et ou complices présumés. Sa violente répression met à nu la complexité des solidarités et fractures au sein des forces armées, tout comme le conflit structurel Armée-Police. Fin mai, il n’y a plus ni dialogue ni médiation et les forces de l’ordre reprennent en main les quartiers [cf. 8. Notes analyse 2015.05.18-2015.06.18].